22. Juli 2014

In der New York Times ist letztes Wochenende eine Buchbesprechung erschienen, die sich mit dem Buch »The People’s Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age« (2014) der Dokumentarfilmerin Astra Taylor auseinandersetzt. Anders als z.B. Evgeny Morozov (»The Net Delusion«) verharrt Taylor dabei laut Tim Wus Rezension nicht in brachialer Kulturkritik am Social Web und seinen Kernakteuren, sondern kommt zu differenzierteren Aussagen:

»[…] at least the ancien régime felt some need to cultivate cultural institutions, and to pay for talent at all levels. Along came the web, which swept away hierarchies — as well as paychecks, leaving behind creators of all kinds only the chance to be fleetingly ›Internet famous.‹ And anyhow, she says, the web never really threatened to overthrow the old media’s upper echelons […]. Instead, it was the cultural industry’s middle classes that have been wiped out and replaced by new cultural plantations ruled over by the West Coast aggregators.«

Weiterlesen »

22. Juni 2014

Mitte Juni ist der Reuters Institute Digital News Report 2014 erschienen, der auf Online-Umfragen in Frankreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Spanien, Italien, Japan, Brasilien, USA und UK basiert. Insgesamt wurden rund 19.000 Onliner befragt; die Möglichkeit zur individuellen interaktiven Auswertung der Daten gibt es auf digitalnewsreport.org. Eine Zusammenfassung für die BRD liefert das Hans-Bredow-Institut. Einige Kernergebnisse:

Weiterlesen »

13. Juni 2014

Zu dem Sammelband »Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien« ist nun auch eine Rezension in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) erschienen:

»Gegenstand des Buches ist die soziale und ökonomische Verbreitung digitaler Angebote im Internet und auf dem mobilen Markt. Dabei interpretieren Dolata und Schrape die mediale Transformation weniger als einen radikalen Wandel im Sinne eines plötzlichen Medienumbruchs, sondern vielmehr als einen eher schrittweise voranschreitenden Prozess. […] Aufgrund der hohen Qualität der Beiträge kann der Band auch als Ansporn betrachtet werden, anhand der Forschungsvorlagen die bestehenden Lücken in allen behandelten Bereichen des Bandes mit weiterführenden Analysen zu füllen.«

3. Juni 2014

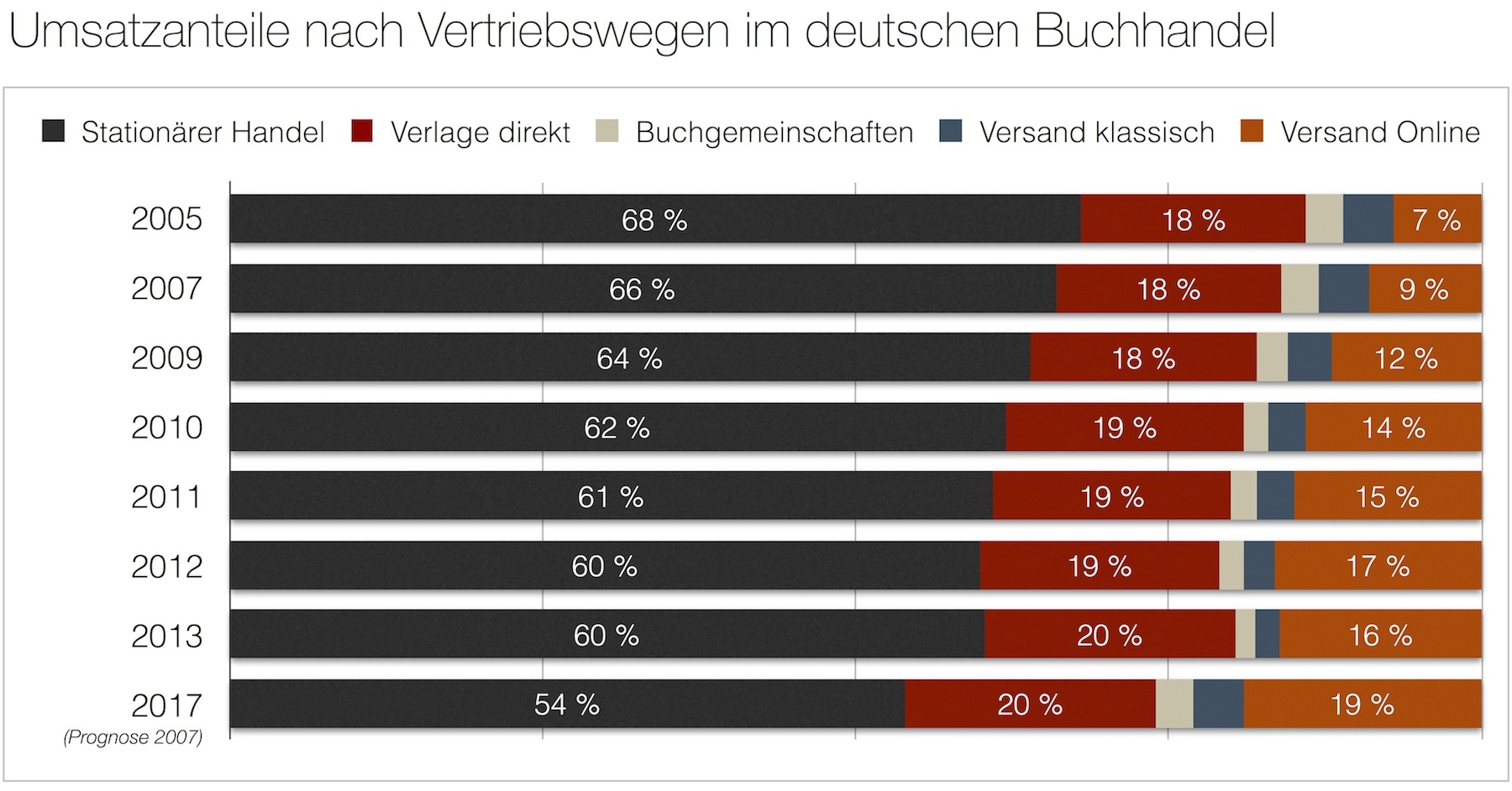

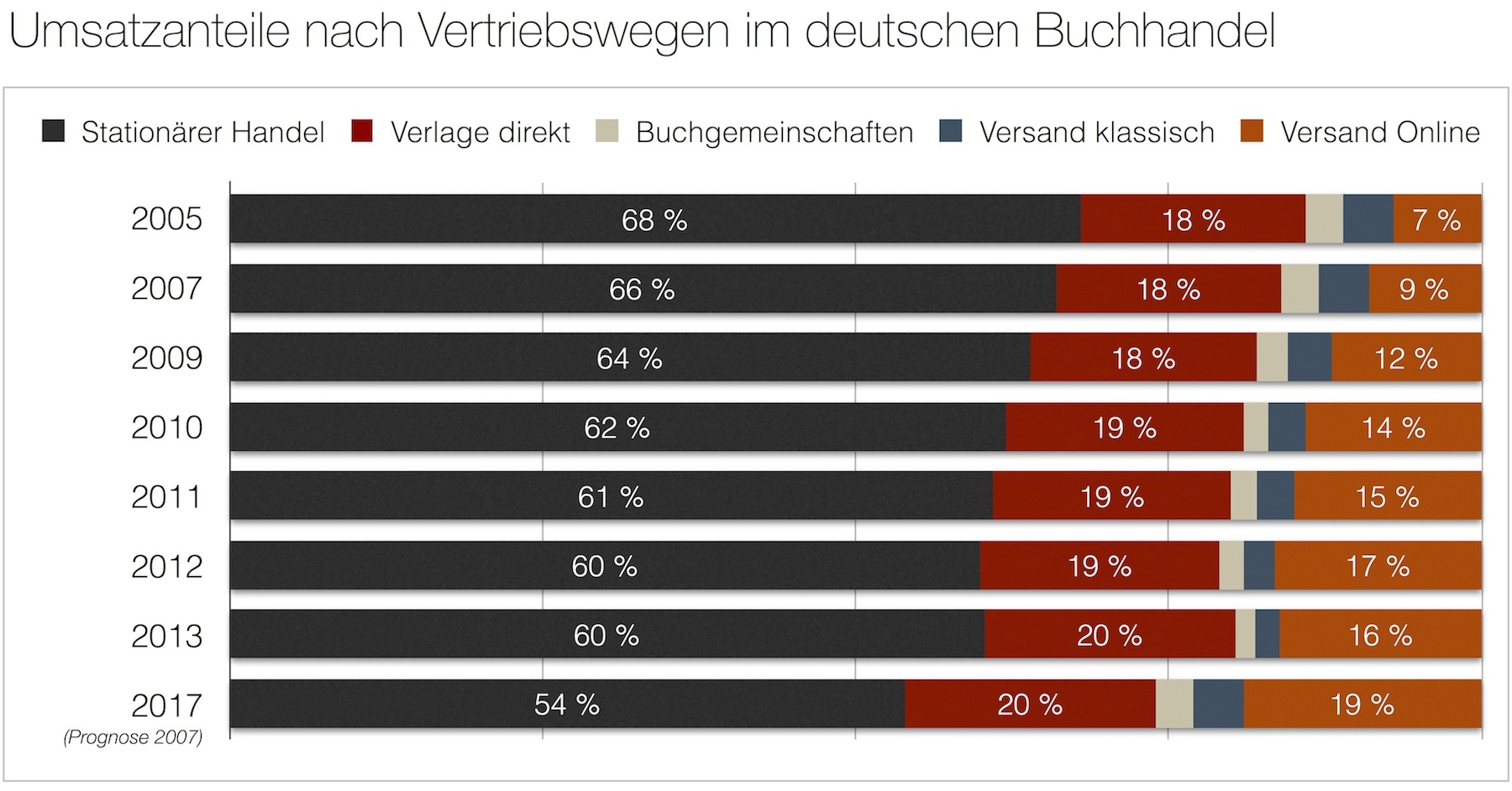

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat heute die Umsätze buchhändlerischer Betriebe nach Vertriebswegen für das Jahr 2013 veröffentlicht: Der Gesamtumsatz des deutschen Buchhandels lag 2013 relativ stabil bei 9,5 Mio. Euro; der Anteil des stationären Buchhandels (Sortimenter, Warenhäuser, sonstige Verkaufsstellen) blieb wie 2012 bei 60 Prozent. Der Anteil des direkten Verlagsbuchhandels hat leicht zugenommen, während der Anteil des Online-Buchhandels erstmals um ca. 0,5 Prozent zurückgegangen ist. Der Umsatzanteil von E-Books lag 2013 laut diesem Daten-Kompendium bei 3,9 Prozent (2012: 2,4 Prozent) – und damit deutlich unter den mitunter verbreiteten Zahlen. Allerdings bezieht der Börsenverein lediglich E-Books für den privaten Gebrauch in seine Berechnungen ein.

Quelle: Börsenverein 2014; Picot/Janello 2007

2. Juni 2014

Einen kompakten und unterhaltsamen Überblick über den Wandel der Musikindustrie in den letzten 20 Jahren bietet die aktuelle Ausgabe der WDR ZeitZeichen: Die spannend produzierte Radioreportage lässt den Hörer in die Zeit des Napster-Hypes zur Jahrtausendwende eintauchen und führt in knapp 14 Minuten vor Augen, mit welchen essentiellen Herausforderungen die globale Musikindustrie durch den damit einhergehenden Wandel in der Rezeption konfrontiert war, die sie bis heute nicht vollständig überwunden hat.

Zur Reportage »

1. Juni 2014

Dass die Affinität zum Fußball unter Soziologen mindestens ebenso hoch ist wie in anderen Bevölkerungsteilen, zeigen zahlreiche Texte, die sich mit dem Wesen und den soziokulturellen Effekten dieses Spiels auseinandersetzen – so beispielsweise Elias’ Überlegungen zur Funktion von Sport und Spannung im Prozess der Zivilisation oder Berger/Hammers Erkundungen zur doppelten Kontingenz von Elfmeterschüssen (Soziale Welt 4/2007).

Weniger mit dem Fußballsport als mit dem Wesen der eigenen Disziplin setzt sich hingegen die vor gut 23 Jahren erschienene Persiflage »Der Doppelpaß als soziales System« von Hartmut Esser auseinander, die mittlerweile kostenfrei als PDF abrufbar ist und in der (entgegen aller Regeln der Zunft!) mitpublizierten gutachterlichen Stellungnahme folgende Bewertung erfuhr:

»Anders als die zunehmend größer werdende Schar systemtheoretischer Amateure beherrscht der Verfasser Theorie und Begrifflichkeit […]. Hier liegen die Schwächen nicht […]. Wie (fast) immer bei systemtheoretischen Analysen kommt – was sonst? – die Empirie nicht zu ihrem Recht. Dabei hat der Autor […] offenkundig eine ungewöhnlich genaue Kenntnis des empirischen Feldes […]. Man mag es dem Verfasser noch nachsehen, wenn er in allzu enger, rein netzwerktheoretischer Perspektive verkennt, daß es beim krönenden Abschluß einer Doppelpaßsequenz nicht darum geht, den Ball ›ins Netz(!) zu schieben‹, sondern vielmehr darum, diesen über den signifikanten Limes, die Torlinie, zu prozessieren: über das Signum von der Differenz zwischen dem Feld und seiner Umwelt. […]«

Weiterlesen »

1 Kommentar

1. Mai 2014

Bereits Anfang der 1950er Jahre wurde in der BRD ein allgemeiner Diskurs zu den soziokulturellen Effekten des Fernsehens losgetreten: So befürchtete etwa das Magazin Kirche und Rundfunk 1949, dass sich die Menschen durch das Fernsehen »von Geistesmenschen zu Augenmenschen zurückentwickelten«, und auch Adolf Grimme, damals Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks, stand der Television 1953 zumindest ambivalent gegenüber: Seiner Ansicht nach sollte dem neuen Medium nur dann eine längerfristige Bedeutung zukommen, falls »der Mensch auf dem Umweg über das Sehen in die Ferne wieder zu sich selbst kommt«:

»Denn durch die Zauberschale wird die Ferne zur Nähe werden, und der Raum zwischen den Ländern wird aufgehoben sein. Das Schicksal der Anderen wird künftig mitten in unserer eigenen Stube stehen, und das Fernsehen kann so aus dem Entfernten unseren Nächsten machen.«

Und auch der Spiegel hob 1953 anlässlich der Krönung von Elisabeth II. zum einen die egalisierende Kraft der neuen »Zauberschale« hervor: »Während früher nur 7000 auserlesene Repräsentanten die Krönung zu sehen bekamen, erlebten diesmal mehr als 20 Millionen Europäer die Zeremonie wie von einem Platz in der Poszeniumsloge.«

Weiterlesen »

1 Kommentar