27. Juni 2024

Der in dieser Form seit 2012 erhobene Reuters Institute Digital News Report 2024 ist erschienen und bietet einen Überblick der weltweiten Rezeption von Nachrichten und zu der Nutzung aktueller Informationsquellen. In Deutschland fand die Erhebung zwischen dem 10. und 28. Januar 2024 statt; die Stichprobe ist für Onliner ab 18 Jahren repräsentativ. Hier die wichtigsten Links dazu:

Einige Kernergebnisse für die BRD:

Weiterlesen »

13. Juni 2024

Bevor im Herbst die seit 1953 herausgegebene Shell-Jugendstudie in 19. Runde erscheinen wird, ist gestern (12.6.2024) die SINUS-Jugendstudie 2024 erschienen. Während die Shell-Jugendstudie einen Mixed-Methods-Ansatz verfolgt (quantitative Erhebungen und qualitative Interviews), basiert die SINUS-Jugendstudie alleinig auf 72 qualitativen Interviews bei den Jugendlichen zu Hause mit fotografischer Dokumentation der Wohnwelt und schriftlichen »Hausarbeiten« im Vorfeld. Befragt wurden im Sommer 2023 jeweils 24 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund, die entweder einen Hauptschulabschluss, die mittlere Reife oder das Abitur anstreben. Zentrale Forschungsfragen lauteten:

- Was ist Jugendlichen wichtig im Leben? An welchen Werten und Prinzipien orientieren sie sich?

- Wie zufrieden sind die Teenager in Deutschland mit ihrem Alltag? Wie gestalten sie ihre Freizeit? Welche kulturellen Vorlieben und Hobbys haben sie?

- Wie blicken sie in die Zukunft? Wie möchten die Jugendlichen später leben? Welche Hoffnungen, Ängste und Sorgen haben sie?

- Für welche Themen interessieren sie sich? Welche Vorbilder hat die Jugend heute?

Insgesamt zeigt die Studie (hier als EPUB zum Download) auf, dass sich »die Jugend« in ihren lebensweltlichen Haltungen und Erwartungen nicht auf den einen einfachen Nenner bringen lässt und insgesamt weit weniger unbedarft ist, als das mitunter kolportiert wird. Dies gilt auch für den Umgang mit (sozialen) Medien (102ff.). Einige milieuübergreifende Einsichten:

Weiterlesen »

21. Mai 2024

Auf Soziopolis ist eine Rezension von Thorsten Peetz zu dem Sammelband »Theorien des digitalen Kapitalismus« erschienen, der von Tanja Carstensen, Simon Schaupp und Sebastian Sevignanie herausgegeben worden ist. Peetz kommt in seiner Besprechung zu folgendem Schluss:

»In der Gesamtschau bietet der Sammelband eine Reihe interessanter empirischer Einblicke und theoretischer Überlegungen zur digitalen Gesellschaft. Die Konzentration auf Arbeit und Wirtschaft ist aus kapitalismustheoretischer Perspektive nachvollziehbar. Eine ›integrative Theorie der [digitalen, T.P.] Gesellschaft‹ müsste aber sowohl differenzierungs- als auch kulturtheoretische Motive stärker berücksichtigen. […] Fuchs’ Beitrag wirft zumindest die Frage nach dem Verhältnis der ›Teilbereiche‹ des ›Kapitalismus als Gesellschaftsformation‹ auf. […] Die Beiträge von Nachtwey et al. sowie Reitz et al. machen deutlich, dass kulturelle Vorstellungen über die Welt den Wandel zur digitalen Gesellschaft moderieren. Die Thematisierung von Praktiken der Bewertung und Rechtfertigung eröffnet zudem eine mikroanalytische Perspektive auf die digitale Transformation. Dolata und Schrape schließlich machen klar, dass digitalen Plattformen eine zentrale Rolle in der digitalen Gesellschaft zukommt. Eine ›integrative Theorie der digitalen Gesellschaft‹ müsste also breiter ansetzen als der vorliegende Band und zugleich tiefer in die Praxis des digitalen Wandels vordringen. Ansatzpunkte dafür liefert das Buch allerdings zuhauf.«

20. März 2024

Die ersten Beiträge des Handbuchs Medientheorien im 21. Jahrhundert (2024, hrsg. von Christoph Ernst, Katerina Krtilova, Jens Schröter, Andreas Sudmann) werden nun sukzessive als Live Reference Work Entry auf SpringerLink veröffentlicht, darunter auch der Übersichtstext »Theorien der digitalen Gesellschaft«. Aus der Einleitung:

In der gegenwärtigen Phase des offenkundigen Umbruchs, in der neue Medien- und Technikformen schrittweise sämtliche Teilbereiche der Gesellschaft durchdringen, werden medientechnische Strukturen, ihre Entwicklung und ihren Wirkungen zu einem sichtbaren Gegenstand öffentlicher Diskussion, bevor diese mit der Zeit zu einer Selbstverständlichkeit in der Lebenswelt avancieren. Dabei kommt ein Paradoxon zum Tragen, das bereits Marshall McLuhan (1968, S. 364) mit Blick auf den Medienwandel im 20. Jahrhundert aufgezeigt hat: Einerseits ist »jede Generation, die am Rande einer gewaltigen Wandlung steht, […] von der Kraft der neuen Technik hypnotisiert« und daher kaum in der Lage, ihre Effekte mit kritischer Distanz zu reflektieren. Andererseits birgt jeder Umbruch einen Moment der Klarheit darüber, wie grundlegend die Gesellschaft durch Medien bzw. Technik an sich geprägt ist.

Eine abgeschlossene Theorie der Digitalisierung kann insofern noch gar nicht vorliegen – schon alleine, da sich auch Gesellschaftsforschende dem Strudel der Faszination und Nervosität um einen andauernden soziotechnischen Umbruch nicht entziehen können. Nichtsdestominder wurden, auch angesichts des wachsenden öffentlichen Orientierungsbedarfs, in den letzten Jahren in der deutschsprachigen Soziologie vielfältige Theorien zur »digitalen Gesellschaft« mit gesellschaftsumspannenden Erklärungsanspruch formuliert, während in der englischsprachigen Theoriebildung gegenstandsbezogene Perspektiven vorherrschen.

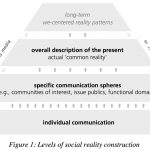

Der vorliegende Beitrag gibt zunächst einen Überblick über einschlägige system- und kulturtheoretische Theorien der digitalen Gesellschaft, die den sozialwissenschaftlichen Diskurs geprägt haben. Nach einer kritischen Würdigung dieser Gesellschaftsentwürfe werden anschließend mit einem Fokus auf den Wandel der Öffentlichkeit und der Arbeitswelt spezifischer zugeschnittene Ansätze zusammengeführt, die auf eingegrenzte Aspekte der digitalen Transformation fokussieren. Abschließend werden die aktuellen Entwicklungen mit der langfristigen Koevolution von Medien und Gesellschaft in Beziehung gesetzt.

3. Februar 2024

Deutschlandfunk Nova hat sich in der Reihe »Eine Stunde History« am 2. Februar 2024 mit der inzwischen bereits 20-jährigen Geschichte von Facebook beschäftigt.

Facebook ist die Mutter aller Sozialen Netzwerke, mit heute immer noch rund drei Milliarden Nutzenden. Im Februar 2004 begann die Erfolgsgeschichte. Wir blicken zurück auf die Anfänge von Social Media – und was daraus wurde. […] Ihr hört in »Eine Stunde History«:

- Der Sozialwissenschaftler Jan-Felix Schrape beschreibt die Gründungsphase von Facebook.

- Der Journalist Sascha Adamek hat das Buch »Die Facebook-Falle« geschrieben und Kritik an dem sozialen Netzwerk geübt.

- Die Wirtschafts- und Organisationspsychologin Sarah Diefenbach geht der Frage nach, ob Soziale Netzwerke Segen oder Fluch sind.

- Deutschlandfunk-Nova-Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld blickt zurück auf die Anfangsjahre der Karriere von Mark Zuckerberg.

- Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Wiebke Lehnhoff beschreibt die Entstehung von Facebook Anfang der 2000er Jahre.

Zum Beitrag (Audiopodcast) »