1. September 2012

Neulich ist mir ein Buch in die Hände gefallen, in das ich seit über 15 Jahren nicht mehr hineingelesen habe, aber dennoch zahlreiche Umzüge überlebt hat: Total digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder: Die Zukunft der Kommunikation von Nicholas Negroponte (München: Bertelsmann 1995).

Sein Epilog ist mit »Ein Zeitalter des Optimismus« überschrieben und spiegelt bereits viele der Hoffnungen und Ängste wider, die in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder an die Online- und Mobiltechnologien geknüpft wurden (siehe auch: »Wiederkehrende Erwartungen«):

»Das nächste Jahrzehnt wird den Missbrauch geistigen Eigentums und einen Einbruch in unsere Privatsphäre erleben. Wir werden Digitalvandalismus, Softwarepiraterie und Datendiebstahl kennenlernen. […] Lange bevor politische Bemühungen Erfolge zeigen […], werden Bits grenzenlos gespeichert und verändert werden […] Wahrscheinlich spielen in unserer digitalen Zukunft Zeitzonen eine wichtigere Rolle als Handelszonen.

[…] Bits lassen sich nicht essen, das heißt, sie können den Hunger nicht stoppen. Rechner besitzen keine Moral; sie können für komplexe Themenbereiche wie das Recht auf Leben und Sterben keine Lösungen anbieten. Aber […] wie eine Naturgewalt kann auch das Digitalzeitalter weder ignoriert noch gestoppt werden. Denn es besitzt vier mächtige Eigenschaften […]: Dezentralisierung, Globalisierung, Harmonisierung und Befähigung zum Handeln.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

3. August 2012

Aus: Wiederkehrende Erwartungen (Amazon |Fachverlag Werner Hülsbusch).

Bereits in der Gründerzeit des Web erhofften sich Netzutopisten eine »Verwirklichung der normativen Ansprüche des liberalen Öffentlichkeitsmodells nach Habermas« (Neuberger 2004: 15), da nun alle Onliner gleichberechtigten Zugang zu einer Öffentlichkeitssphäre hätten, in der jedes Thema diskutiert werden könne bzw. nur der sanfte Zwang des besseren Arguments zähle (z.B. Buchstein 1997; Poster 1997) – und zahlreiche Stimmen bemühten sich zugleich, diese Vorstellungen als idealistisch zu dekuvrieren (z.B. Dean 2003; Jarren 1998). Dessen ungeachtet flammten im Diskurs um das ›Web 2.0‹ ähnliche Hoffnungen erneut auf (z.B. Münker 2009; Bevc 2011).

Weiterlesen »

1 Kommentar

1. Juli 2012

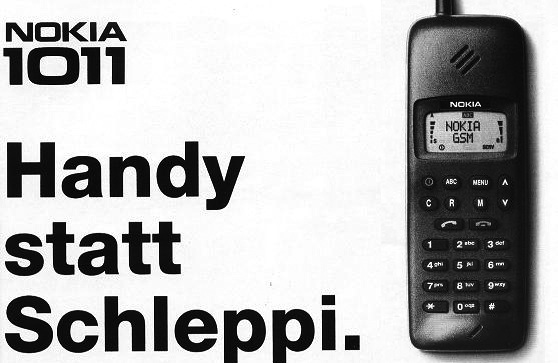

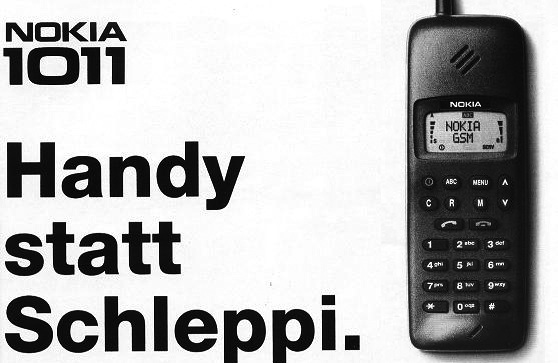

Wovon sich der Begriff »Handy« ursprünglich ableitet, lässt sich bis heute nicht zweifelsfrei klären: Zwar gab es schon seit den 1940er Jahren immer wieder Geräte, die das Wort »handy« in ihrem Namen trugen oder in Expertenkreisen inoffiziell so genannt wurden, aber eine eindeutige Verbindungslinie zu der sich ab 1992 im deutschsprachigen Raum (primär: BRD) durchsetzenden Bezeichnung für Mobiltelefone liegt scheinbar nicht vor.

Zweifelsohne aber wurde der Begriff 1994 in einer Werbeanzeige für das erste GSM-Mobiltelefon von Nokia – das 11/1992 eingeführte Nokia 1011 – verwendet, um seine Handlichkeit herauszustellen: Das Nokia 1011 verfügte über Abmessungen von 195 mm x 60 mm x 45 mm und wog 475 Gramm. Es war damit deutlich kleiner bzw. leichter als das verbreitete Motorola International 3200 (334 × 43 × 67 mm; 520 g) und konnte für ca. 2300 DM (ohne Vertrag) erworben werden.

Weiterlesen »

1 Kommentar

22. Juni 2012

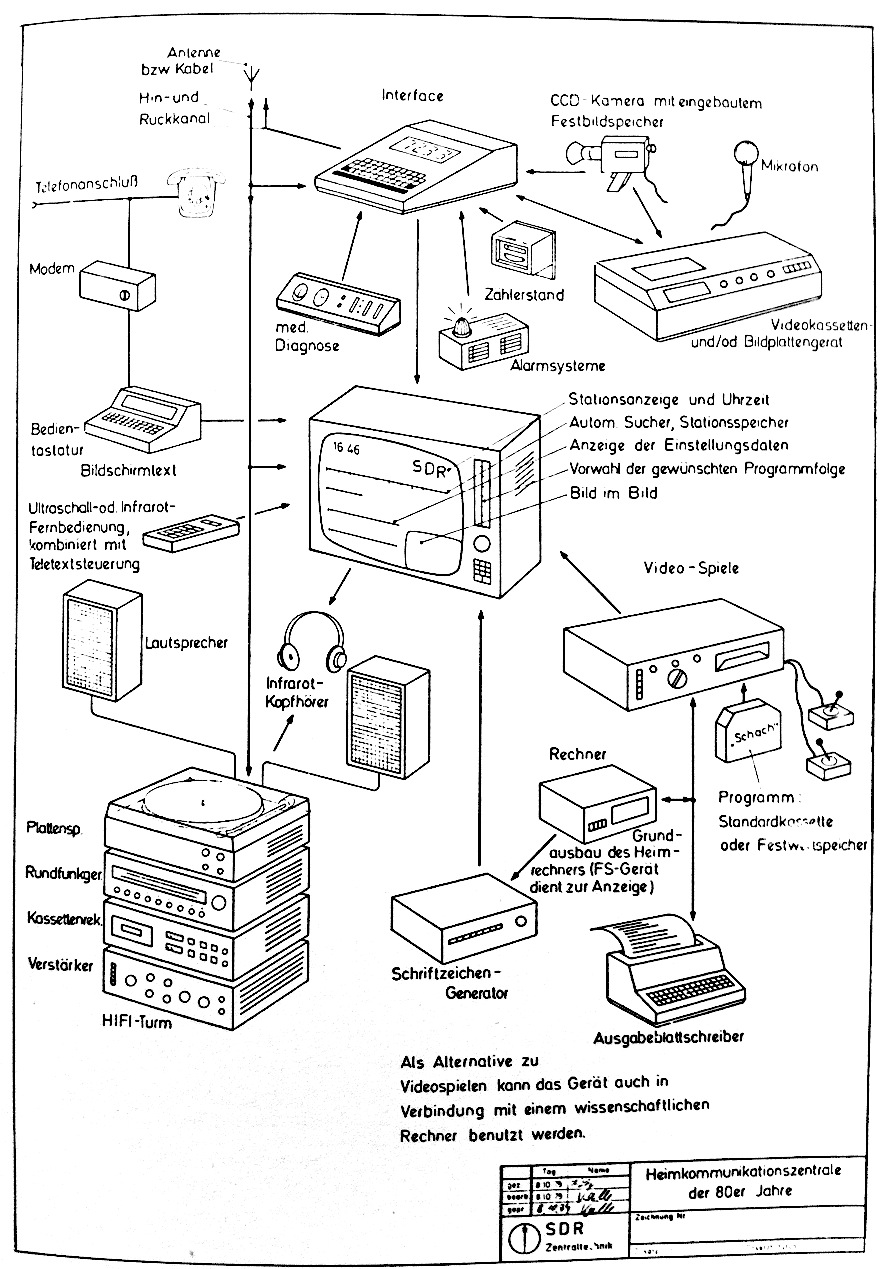

Der Bildschirmtext konnte sich hierzulande in den 1980er Jahren bekanntlich nicht durchsetzen (trotz entsprechender Werbekampagnen). Anfang der 1980er Jahre aber waren die mit dem neuen Medium verknüpften Erwartungen überaus weitreichend – und nicht wenige Beobachter sahen den »Abschied von Druck und Papier« in denkbare Nähe rücken (vgl. kritisch: Spiegel 32/1980).

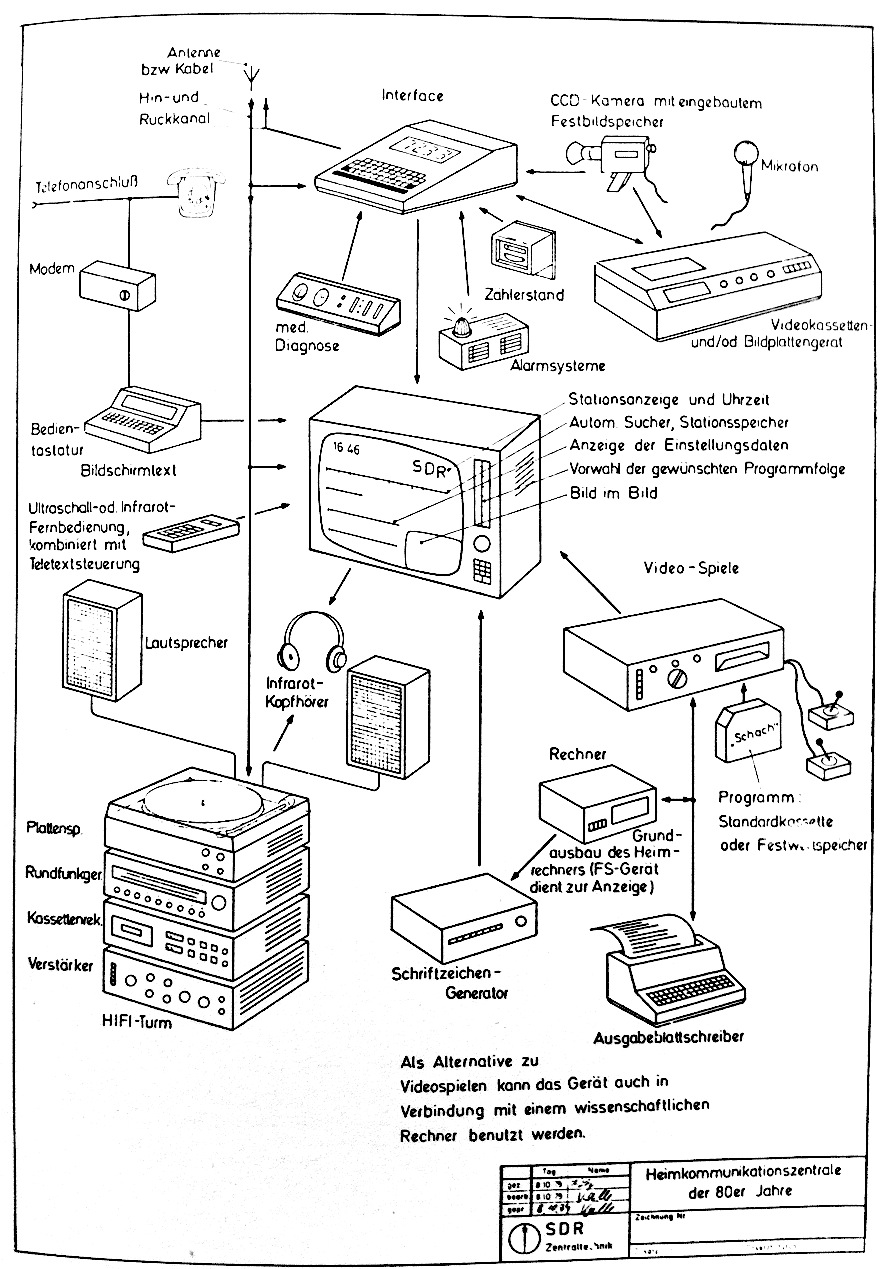

Der Bildschimtext als Bestandteil der »Heimkommunikationszentrale«

der 1980er Jahre (Quelle: Reichardt 1981: 99)

Weiterlesen »

1 Kommentar

2. April 2012

Vergangene Vorhersagen sind eine interessante Lektüre, nicht nur weil sie vor Augen führen, wie sich auch wissenschaftliche Auguren verschätzen können (oder eben auch nicht): Sie zeigen überdies, dass viele Hoffnungen und Ängste nicht erst in den aktuellen Debatten um neue Medien entstanden sind. Diesmal ist ein Text von Karl Steinbuch zur »Massenkommunikation der Zukunft« an der Reihe, zu finden im Sammelband Forschung ’72 – Berichte aus Wissenschaft und Technik, herausgegeben von der Zeitschrift Umschau in Wissenschaft und Technik (Frankfurt a.M. 1971: Fischer).

Weiterlesen »

1 Kommentar

4. März 2012

Im Kursbuch 20 (1970) vermutete Hans Magnus Enzensberger, dass die entfremdenden Effekte der Massenkommunikation einzig durch die Aufhebung der Rollenverteilung von Produzenten und Konsumenten überwunden werden könnten und die neuen elektronischen Medien dabei eine tragende Rolle spielen würden (Auszüge):

»In der heutigen Gestalt dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film [.] nicht der Kommunikation sondern ihrer Verhinderung. Sie lassen keine Wechselwirkung zwischen Sender und Empfänger zu […]. Dieser Sachverhalt lässt sich aber nicht technisch begründen. Im Gegenteil: die elektronische Technik kennt keinen prinzipiellen Gegensatz von Sender und Empfänger.

Die neuen Medien sind ihrer Struktur nach egalitär. Durch einen einfachen Schaltvorgang kann jeder an ihnen teilnehmen; die Programme selbst sind immateriell und beliebig reproduzierbar. […] Schon aus den angegebenen strukturellen Eigenschaften der neuen Medien geht hervor, dass keines der heute herrschenden Regimes ihr Versprechen einlösen kann. Nur eine freie sozialistische Gesellschaft wird sie produktiv machen können.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

20. Februar 2012

Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) treibt die ›digital natives‹ auf die Straße – und das aus Sicht vieler Netzbewohner vollkommen zu Recht, denn es folgt den Prinzipien des klassischen Urheberrechts und verträgt sich schon deshalb kaum mit den seit den 1990er Jahren im Online-Nexus dominanten Nutzungspraxen (bzw. teilweise auch nicht mit der Grundidee des World Wide Web). Und vermutlich lehnt sich keiner der derzeit zahlreichen Kommentatoren zu weit aus dem Fenster, die wortreich unterstreichen, dass die gegenwärtigen rechtlichen Rahmensetzungen die (im Vergleich zur Offline-Welt) erheblich effizienteren Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten im Netz nicht angemessen reflektieren.

In der Sache hilft es gleichwohl wenig, im Zusammenhang mit ACTA von einer »Politik des Abgrunds« zu sprechen, ohne Alternativen zu präsentieren, oder eine Kulturflatrate zu fordern, ohne die damit verbundenen (Detail-)Fragen zu klären. Und mitunter kann es auch Sinn machen, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, bevor über die Zukunft verhandelt wird. Vor diesem Hintergrund nachfolgend ein kurzer Überblick zur Geschichte des Urheberrechts in 7 handlichen Punkten (vgl.: Gieseke 1995; Höffner 2010):

Weiterlesen »

1 Kommentar