22. Februar 2014

Gunnar Sohn hat in vor einigen Tagen eine Kolumne veröffentlicht, in der viele der Erwartungen aufgegriffen werden, die seit den 1990er Jahren ohnehin immer wieder in der Diskussion um den onlineinduzierten Wandel der Öffentlichkeit kursieren:

»Bundeskanzlerin Angela Merkel ahnte schon vor gut drei Jahren, dass sich die Theorie der öffentlichen Meinung wandelt und die alten Eliten in Politik, Wirtschaft und Verlagswesen ihre Deutungsmacht im massenmedialen Zirkus verlieren: […] ›Es gibt nicht mehr nur eine Öffentlichkeit, sondern viele Öffentlichkeiten, die ganz verschieden angesprochen werden müssen.‹ […] Soziale Netzwerke stehen vor allem für eine fundamentale Veränderung der öffentlichen Sphäre. Öffentliche und individuelle Kommunikation verschwimmen. […] Einwegkommunikation und ignorante Taktstock-Akteure verlieren dabei an Bedeutung – was einige Journalisten immer noch nicht kapiert haben […]. Die liebwertesten Elite-Gichtlinge der Republik müssen halt etwas bescheidener auftreten […].«

Zweifelsohne hat das Web einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Öffentlichkeitsstrukturen – auch weil es als Universalmedium die technischen Grenzen zwischen den unterschiedlichen Medienformen auflöst. Gleichwohl finden sich in dem kurzen Artikel eine Reihe gerne kolportierter Mythen, die den Blick auf die tatsächlich gegebenen vielschichtigeren Wandlungsprozesse verstellen.

Weiterlesen »

4 Kommentare

9. Januar 2014

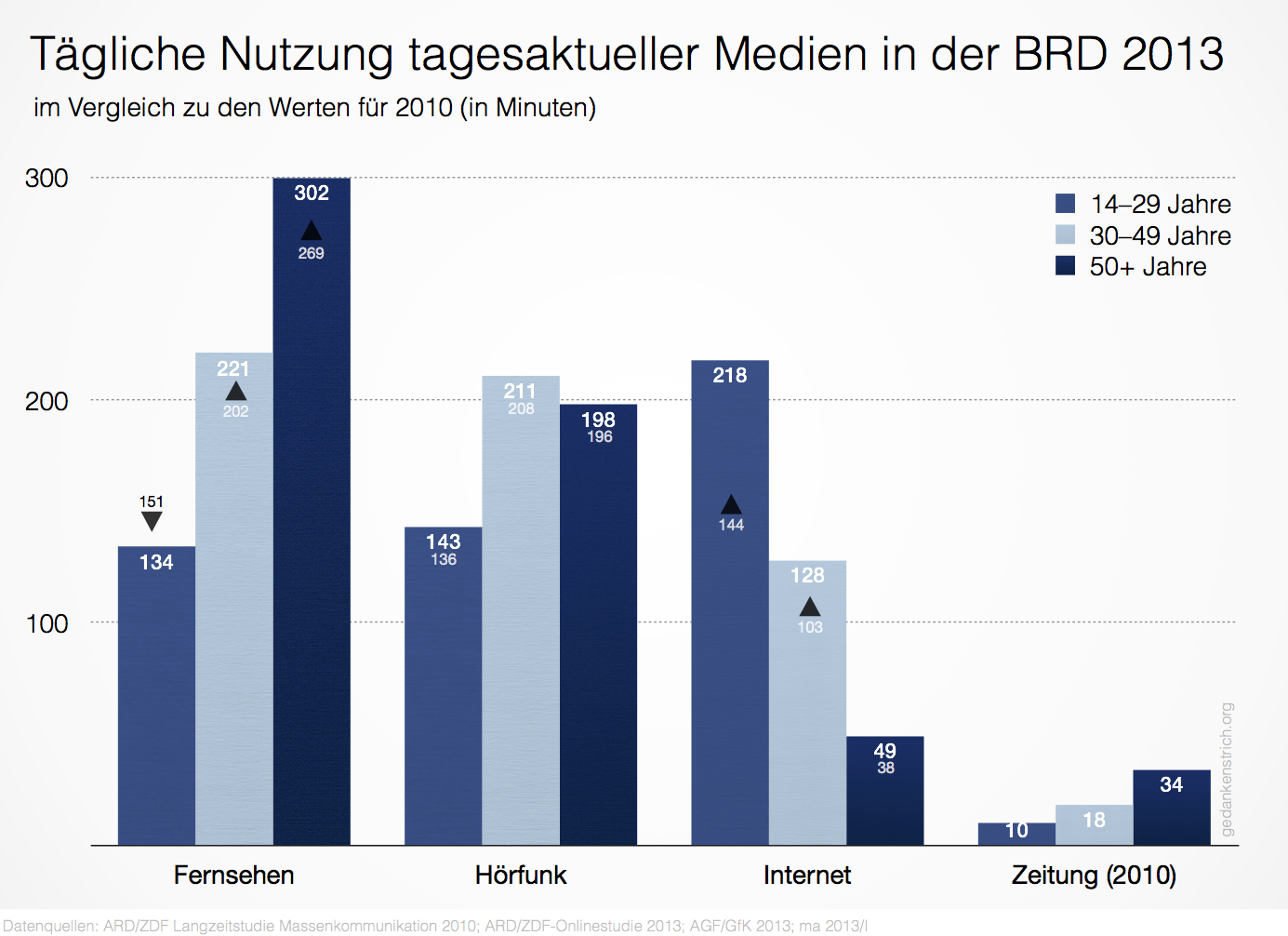

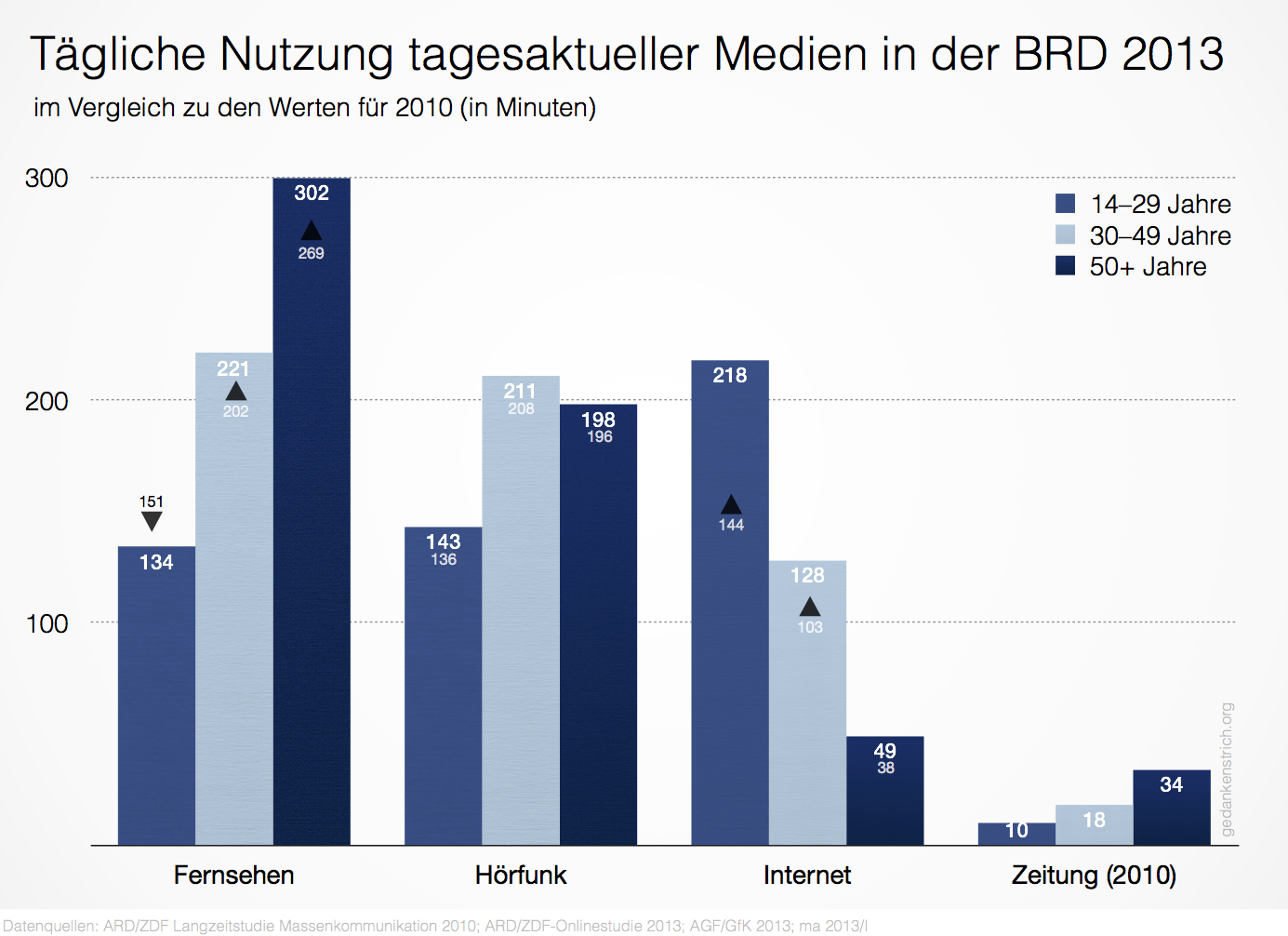

Die tägliche Mediennutzungsdauer steigt hierzulande seit Jahrzehnten beständig an (siehe: Mediennutzung: Tendenz steigend…). In den Medienpräferenzen gibt es freilich signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen, wie die nachfolgende Grafik und eine Tabelle zu den diesbezüglichen Verschiebungen seit 2005 zeigt.

Weiterlesen »

2 Kommentare

18. Dezember 2013

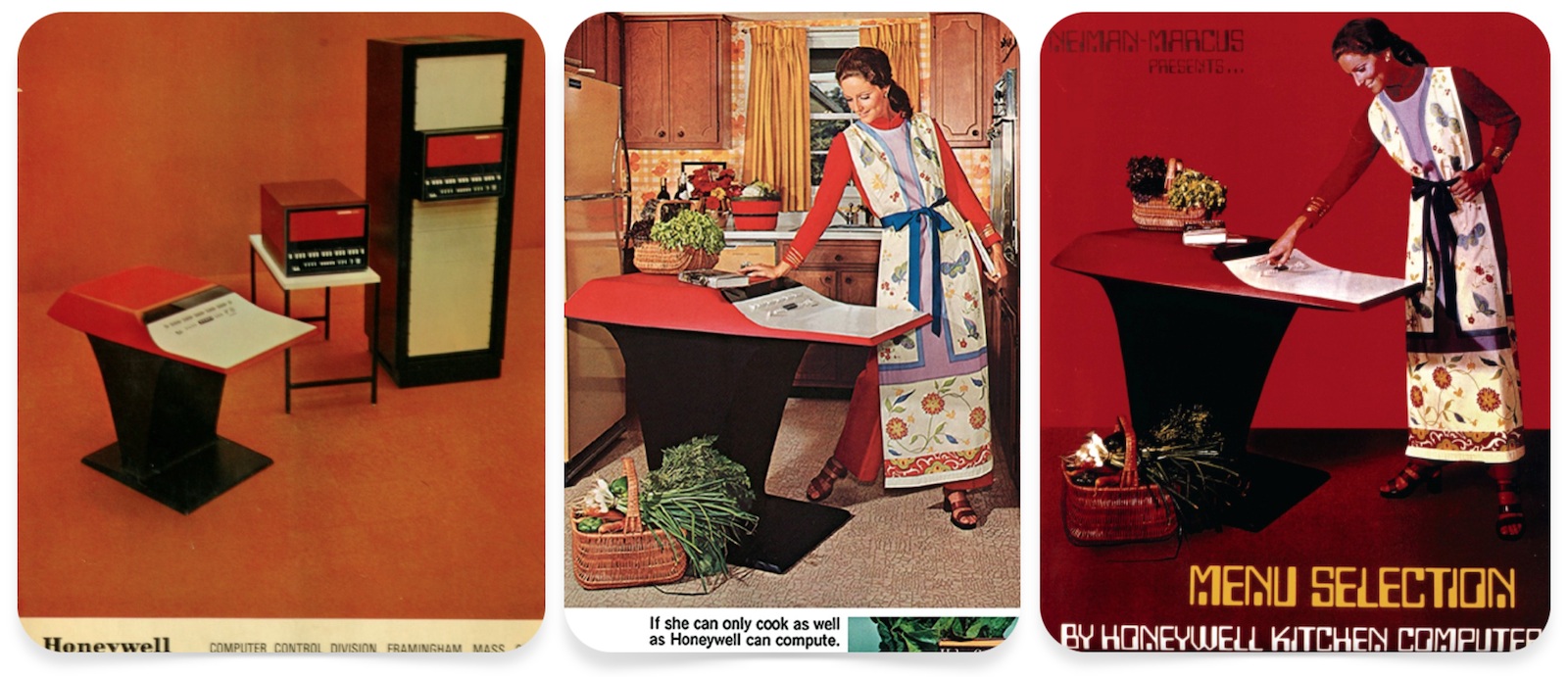

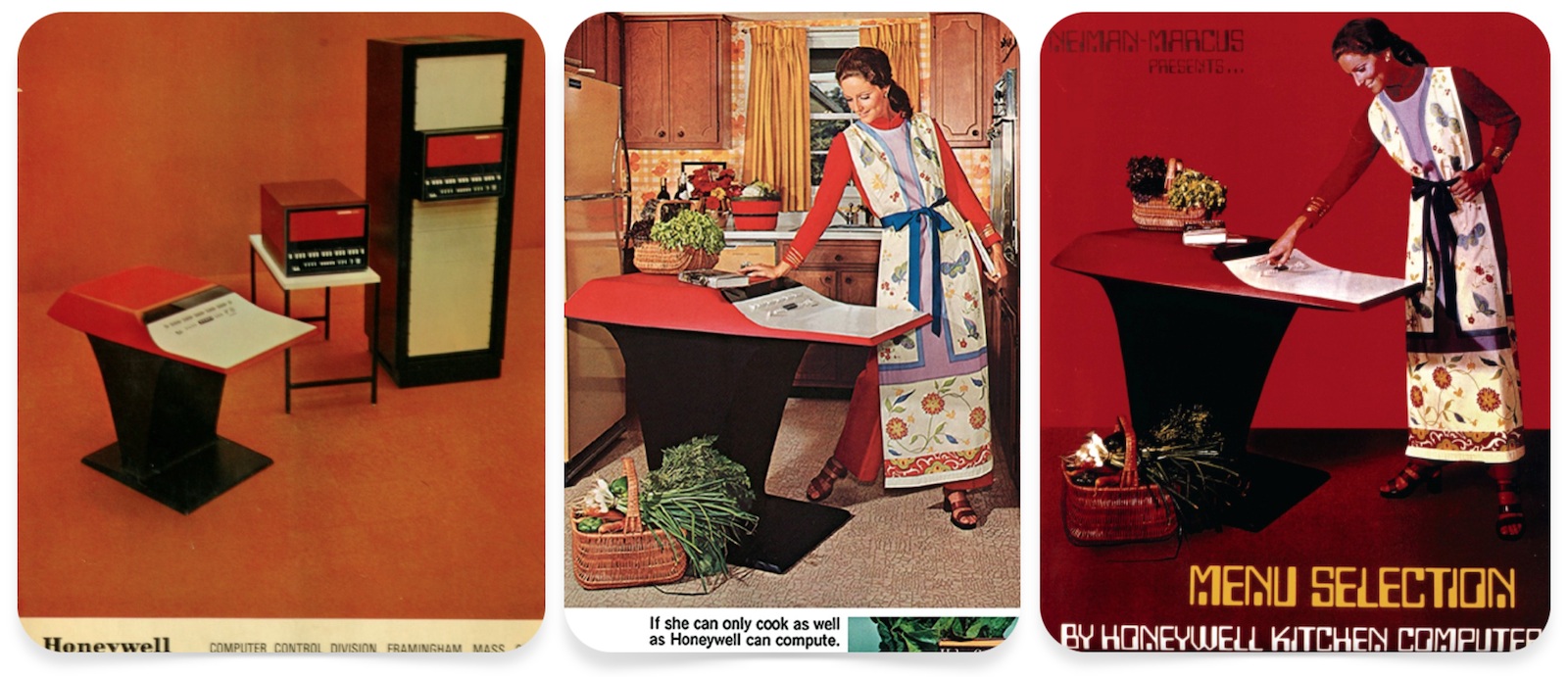

Spätestens mit Tablet-PCs hat der computervermittelte Rezeptabruf Einzug in die Küchen dieser Republik gehalten. Der erste Schritt in diese Richtung erfolgte freilich bereits 1969 mit der Einführung des Honeywell Kitchen Computers (Kostenpunkt: ca. 10.000 US-Dollar; Gewicht: über 45 Kg).

Weiterlesen »

Weiterlesen »

2 Kommentare

7. Dezember 2013

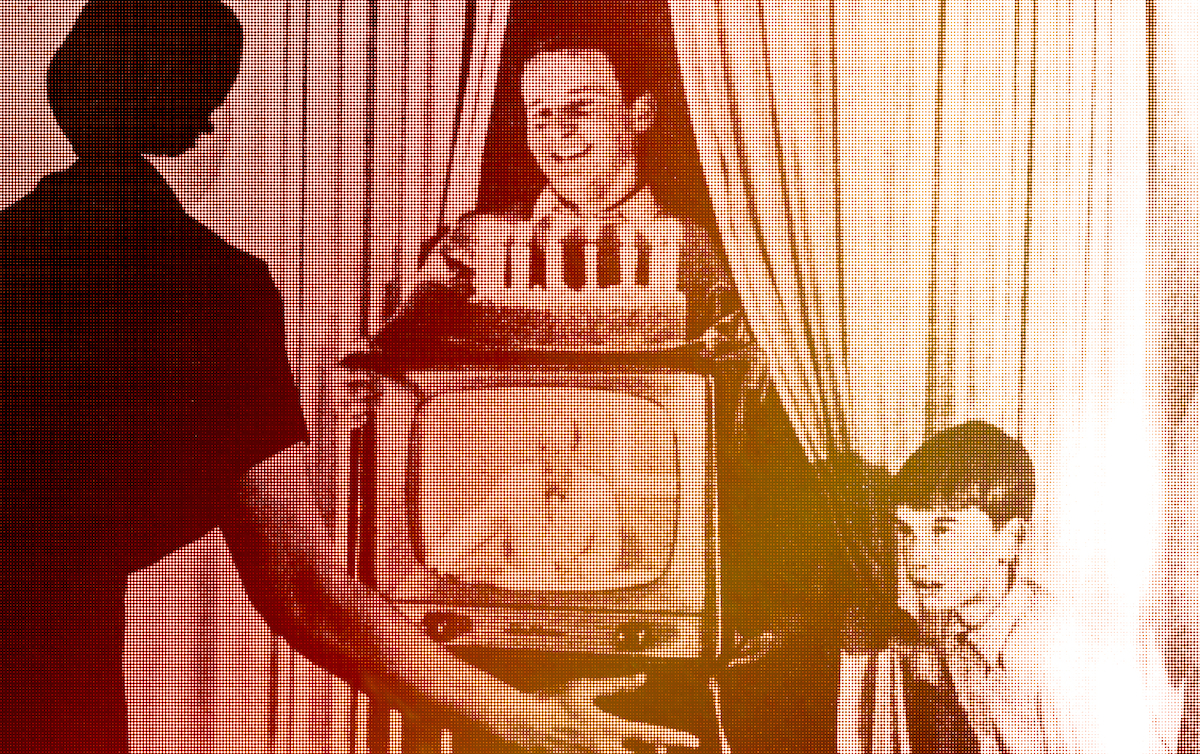

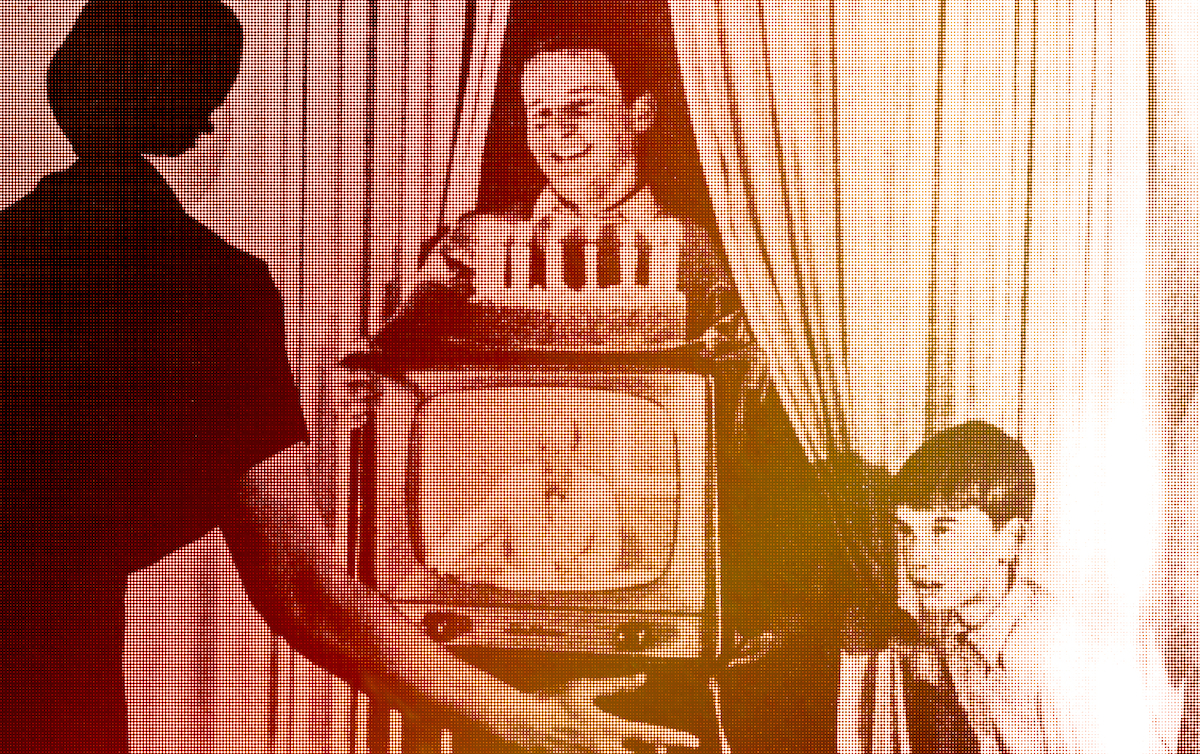

In die Medienlandschaft der frühen Bundesrepublik, die von Film, Funk und Presse dominiert wurde, trat am 25.12.1952 das Fernsehen mit einem ersten regelmäßigen Programm von 20.00 bis 22.00 Uhr. Doch die »Attacke der leichten Kavallerie« (James Joyce) wurde zunächst kaum wahrgenommen: weder von der Bevölkerung, noch von der Filmindustrie. Das zweitägige Eröffnungsprogramm des NWDR-Fernsehens bestand aus Eröffnungsansprachen, zwei Fernsehspielen, der Übertragung des DFB-Pokalfinales, der ersten Tagesschau und einer Unterhaltungsshow mit Peter Frankenfeld. Eine der bekanntesten Reaktionen auf diesen Programm-Cocktail war das Telegramm des Bundestagspräsidenten Hermann Ehlers an den zuständigen Programmdirektor: »Sah eben ihr Fernsehprogramm. Bedaure, dass Technik uns keine Mittel gibt, darauf zu schießen« (Spiegel 7/1953: 32).

Weiterlesen »

2 Kommentare

22. November 2013

In den 1950er Jahren wurden viele Grundsteine für die deutsche Medienlandschaft der nachkommenden Jahrzehnte gelegt (vgl. die Tabelle weiter unten): In dieser Zeit erschienen die ersten Ausgaben noch heute marktprägender Printmedien, das neue Medium des Fernsehens schickte sich an, die Wohnzimmer zu erobern, und der öffentliche Rundfunk strukturierte sich. Mögen die 1950er Jahre im allgemeinen auch als biederes Jahrzehnt gelten – in Sachen Medienentwicklung waren sie alles andere als zahnlos. Grund genug für eine Rückschau, in der es in diesem Teil zunächst um die fernsehlose Gesellschaft der beginnenden 50er Jahre geht.

Weiterlesen »

13. September 2013

Hans Magnus Enzensberger hat gestern (ausgerechnet) bei Beckmann (Video) seine in vielen Belangen kritische Position gegenüber den Online-Technologien erneuert. Und natürlich lässt sich Enzensberger auf der einen Seite – wie auch schon Habermas – unterstellen, dass er das Internet nicht (mehr) in all seinen Aspekten durchdringen kann, da er nach eigener Aussage vorwiegend »analog« lebt.

Auf der anderen Seite aber ermöglicht vielleicht gerade diese Abstinenz auch einen anderen Blick auf die »digitale Revolution« und damit die Benennung von Problemstellungen, gegenüber denen die Alltagsnutzer des (Social) Webs im Sinne Marshall McLuhans möglicherweise mehr oder minder blind geworden sind.

Weiterlesen »

2 Kommentare

1. September 2013

Vor genau 30 Jahren, am 1. September 1983, führte die Deutsche Bundespost den Bildschirmtext ein. Anlässlich dieses Jubiläums nachfolgend eine kleine Reise in die Vergangenheit (aus: Wiederkehrende Erwartungen: Visionen, Prognosen und Mythen um neue Medien seit 1970) …

Der Bildschirmtext (Btx) sollte ab 1980 [.] die »größte Informationsrevolution seit der Erfindung des Buchdrucks« sowie den Abschied von Druck bzw. Papier einläuten (Spiegel 1980b: 142), für den »informierten Bürger« eine ideale Möglichkeit bieten, um »an wesentlichen Entscheidungen unmittelbar teilzunehmen« (Haefner 1984: 290) und nach Eindruck nicht weniger Beobachter zu einer bedeutsamen Konkurrenz für die klassischen Massenmedien werden (Quandel/Tonnemacher 1983; kritisch: Ratzke 1981).

Angesichts solcher Hyperbeln erscheint es kaum verwunderlich, dass sich fast alle großen massenmedialen Anbieter mit Inhalten an den Btx-Feldversuchen der frühen 1980er Jahre beteiligten, zumal eine von der Deutschen Bundespost in Auftrag gegebene Untersuchung für 1986 mit 1 Mio. und für 1989 mit über 3 Mio. Btx-Nutzern rechnete (Königshausen 1993). Eine unabhängige wissenschaftliche Begleitstudie ging zwar von einer weniger steilen Diffusionskurve aus, teilte aber die Ansicht, dass Btx auf lange Sicht zu einem Massendienst avancieren würde (Seetzen et al. 1983; Fromm 2000).

Weiterlesen »

1 Kommentar