28. Dezember 2013

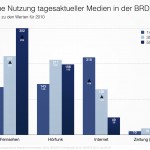

Der Einleitungsbeitrag unseres Bandes »Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien« (Berlin 2013) kam zu dem Schluss, dass sich der derzeitige Medienwandel entgegen gängiger Narrative »nicht als radikaler Bruch in kurzer Frist« vollzieht, sondern als asynchroner, »sukzessiver und vielschrittiger Rekonfigurationsprozess, der sich über längere Zeiträume […] erstreckt«, da größere sozioökonomische bzw. institutionelle Veränderungen nach wie vor verhandlungs- und zeitintensiv sind.

Neues Zahlenmaterial in diese Richtung liefert der in Q4/2013 erschienene »German Entertainment and Media Outlook« von PricewaterhouseCoopers, dessen Ergebnisse sich u.a. in einigen Vortragsslides zu den Medientagen München finden:

Weiterlesen »

13. Dezember 2013

Der im Kontext einer Nachwuchstagung des Arbeitskreises »Politik, Wissenschaft und Technik« der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft entstandene Sammelband »Politik und Wissenschaft im Technikwandel – Neue Interdisziplinäre Ansätze« (Berlin 2012) ist durch das Portal für Politikwissenschaft rezensiert worden:

Weiterlesen »

26. November 2013

In den Blättern für deutsche und internationale Politik ist vor einigen Wochen im Kontext des Bandes »Daten, Drohnen, Disziplinen« ein Gespräch zwischen dem polnisch-britischen Soziologen Zygmunt Bauman und dem kanadischen Soziologen David Lyon erschienen, in dem es u.a. um das Ende der Anonymität, das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatheit sowie um die Rolle des Konsumenten in der Internetgesellschaft geht. Der Grundton ist – gelinde gesagt – pessimistisch:

Weiterlesen »

16. November 2013

Urs Stäheli hat im aktuellen Merkur einen Artikel mit dem Titel »Die Angst vor der Gemeinschaft – Figuren des Schüchternen« veröffentlicht, der sich mit der Problematisierung der Schüchternheit in der Netzwerkgesellschaft auseinandersetzt:

»Schüchternheit gilt nun nicht mehr nur als das Versagen oder Leiden eines Einzelnen, sondern sie wird zum Problem einer […] urbanisierten Gesellschaft; einer Gesellschaft, in der traditionelle Gemeinschaften erschüttert werden, gleichzeitig aber auch neue Formen des Gemeinschaftlichen entstehen. […] Die Figur des Schüchternen steht nun für jenen, der sich […] dem Imperativ zur Vernetzung zu entziehen sucht. Der Schüchterne weist durch sein Verhalten die Anforderung, ständig und mit jedem kommunizieren zu können, zurück.«

Weiterlesen »

5. November 2013

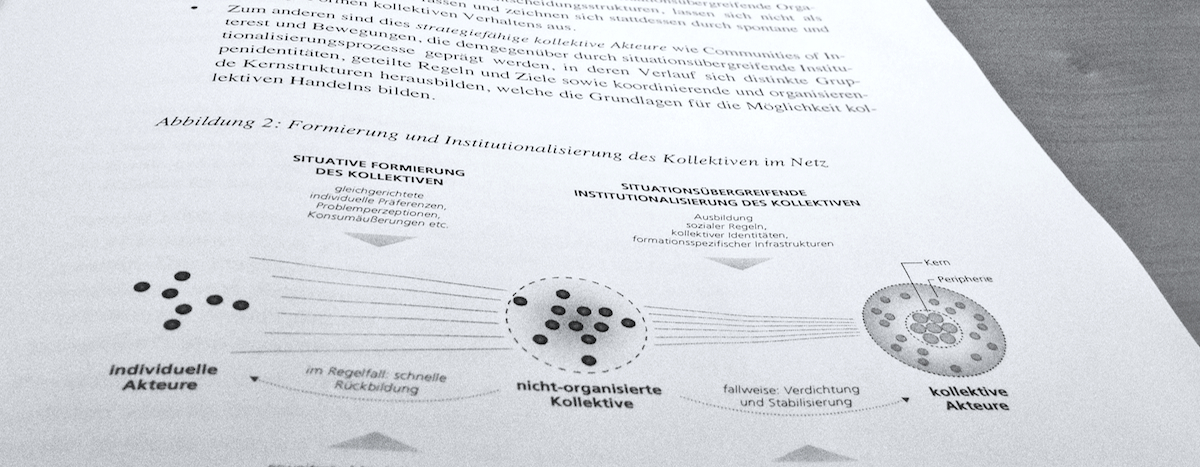

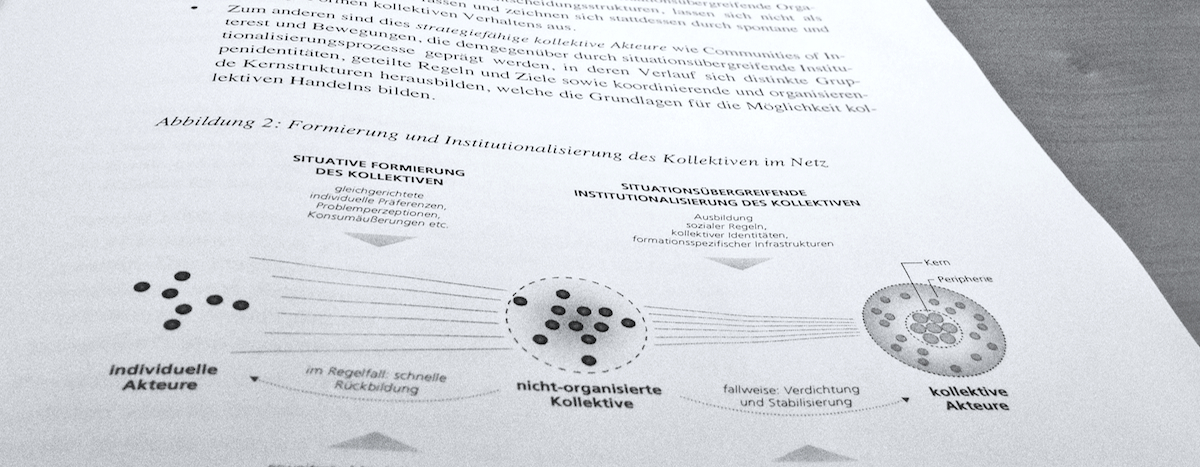

Das SOI Discussion Paper 2013-02 mit dem Titel »Zwischen Individuum und Organisation. Neue kollektive Akteure und Handlungskonstellationen im Internet« ist erschienen. Es bietet einen kompakten Überblick über wesentliche Sozialfiguren und soziale Formationen im Online-Bereich sowie eine Einordnung dieser Phänomene in sozialwissenschaftliche Akteur- und Handlungskonzepte. Daran anknüpfend wird das Neue kollektiver Formationen im Web aus soziologischer Sicht herausgearbeitet.

Prosumer, Swarms, Crowds, E-Movements, E-Communities – an schnellen Benennungen und Beschreibungen neuer Akteure und sozialer Formationen im Netz mangelt es nicht, an soziologisch informierten Kategorisierungen und Einordnungen dagegen schon. […] Wie lassen sie sich akteur- und handlungstheoretisch fassen, einordnen und voneinander abgrenzen? Welche spezifischen Strukturen, Organisations- und Koordinationsmuster bilden sich […] jeweils heraus? […] Welchen Einfluss haben die technologischen Infrastrukturen, in denen sie sich bewegen, auf ihre Entstehung, Strukturierung und Aktivität?

Der Text gibt zunächst einen orientierenden und typisierenden Überblick über wesentliche Sozialfiguren und soziale Formationen im Online-Kontext. Im Anschluss werden vorhandene soziologische Akteur- und Handlungskonzepte gesichtet, auf kollektive Formationen im Netz bezogen und das Neue herausgearbeitet, das diese auszeichnet: Es besteht in einer so zuvor nicht gekannten Verschränkung ihrer sozialen Konstitutions-, Koordinations- und Institutionalisierungsdynamiken mit den technischen Infrastrukturen, in die sie eingebettet sind […].

Download Paper (PDF)

2 Kommentare

16. Oktober 2013

Wer steckt hinter Anonymous? Welche Koordinations- und Organisationsstrukturen herrschen vor? Welche Chancen und Risiken gehen mit diesem Protestkollektiv und seinen Aktionen einher? Einige Antworten bietet ein jüngst erschienenes Papier von Gabriella Coleman mit dem Titel »Anonymous in Context. The Politics and Power behind the Mask«, das die Formierung und Entwicklung von Anonymous seit 2005 nachzeichnet und die damit verknüpften soziopolitischen Rückwirkungen diskutiert. Coleman kommt dabei zu folgendem Schluss:

»Due to its lack of transparency, labyrinthine sociology and bountiful secrecy, Anonymous may not be the best model for democracy; in a few instances, operations creep uncomfortably close to vigilantism. It has, however, also revealed current impasses and limits to democracy, the sort of critique offered by Anonymous is an essential feature of the democratic process. […] By unpredictably fusing conventional activism with transgression and tricksterism, Anonymous has captured the attention of a diverse cornucopia of admirers and skeptics. Many are watching, recognizing the power of the mask as a potential force to unmask corruption, hypocrisy, and state and corporate secrecy.«

15. September 2013

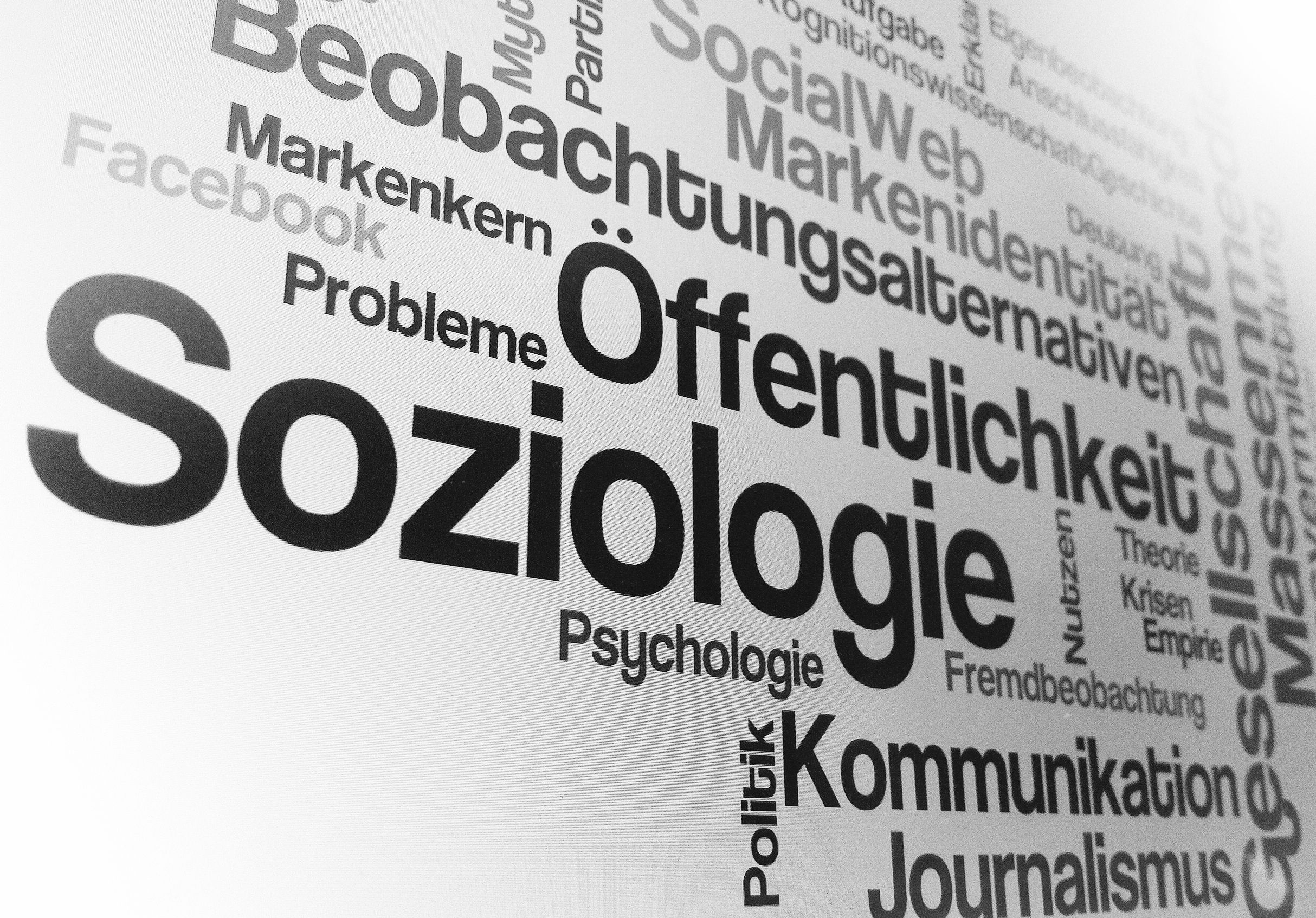

In der Soziologischen Revue 36(3) findet sich ein Essay von Ralf M. Damitz zum Verhältnis von Soziologie und Öffentlichkeit, das u.a mit Rekurs auf Michael Burawoy (»public sociology«), Fran Osreckis Buch »Die Diagnosegesellschaft« (2011), Annette Treibels und Stefan Selkes Artikel »Soziologie für die Öffentlichkeit« sowie meinen Beitrag zur »›Markenidentität‹ der Soziologie« die Frage diskutiert, was künftig »Zuschnitt und Intention soziologischer Erzählungen« sein kann und sollte:

»Hat unser Fach soziologische Erzählungen zu bieten, die es einer interessierten Öffentlichkeit erlauben, die Gesellschaft, in der wir leben, ein Stück weit les-, versteh- und vielleicht sogar handhabbarer zu machen?«

»Welches sind brennende Fragen, zu denen öffentliche Soziologie heute ihren Beitrag leisten kann? […] Haben ausgerechnet SoziologInnen wenig Ahnung von den Problemen ihrer Gesellschaft?«

»C. Wright Mills […] empfahl, die Formen individuellen Unbehagens, die typischerweise in Epochen sozialen Wandels entstehen, zum Ausgangspunkt der soziologischen Bemühung zu machen. Warum sollten Soziologen den Bedarf an öffentlicher Deutung und Erklärung solcher Phänomene Journalisten und allerlei fachfremden Intellektuellen überlassen?«

1 Kommentar