6. Juli 2014

Die Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer hat Anfang Juli im Debattenmagazin Gegenblende den Artikel »Web, Wert und Arbeit« veröffentlicht, der die Kerngedanken ihres gleichnamigen Beitrags zu unserem Sammelband »Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien« in komprimierter Form darstellt:

»Es ist letztlich immer menschliche Arbeit, die einerseits die Werte schafft und andererseits deren Realisierung gewährleistet. So wie im klassischen stofflichen Produktionsprozess finden sich freilich auch im Virtuellen vielfältige Formen der Automatisierung und der Rationalisierung menschlicher Arbeit – dies aber ändert nichts an der Tatsache, dass die eigentliche Wertgenese, die Schaffung des Neuen, immer und weiterhin auf menschlicher Arbeit beruht. […]

In der Internetökonomie findet eine Ausweitung von Wertgenese und -realisierung statt – durch eine verstärkte Nutzung nicht kommodifizierter Arbeit und durch neue Verschränkungen zwischen Prozessen der Wertgenese und -realisierung. Obwohl damit menschliche Arbeit neue und erweiterte Quellen der Wertschöpfung erschließt und ihre Bedeutung qualitativ zunimmt, erscheint sie als gesellschaftlicher Topos noch weniger sichtbar.«

Zum Artikel »

3. Juli 2014

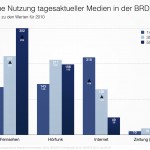

Die diesjährige Ausgabe der seit 1959 durchgeführten Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) zu den Konsum- und Mediengewohnheiten der deutschen Bevölkerung (2014: 25363 Interviews) ist gestern erschienen. Einige Ergebnisse:

Internet — Mobile

- Internetnutzung: Rund 80 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzten das Internet ein- oder mehrmals am Tag. In den nachfolgenden Altersgruppen nimmt dieser Wert sukzessive ab, aber selbst unter den 50- bis 59-Jährigen gingen mehr als die Hälfte mindestens einmal am Tag ins Netz.

- Mobile Devices: 45 Prozent der Befragten der AWA 2014 verfügten über ein Smartphone; 21 Prozent über eine Tablet-PC.

- Mobile Internetnutzung: 40 Prozent der Befragten gaben an, mit einem Smartphone oder Tablet ins Internet zu gehen. Unter den 14- bis 19-Jährigen waren es 76 Prozent, unter den 20- bis 29-Jährigen 73 Prozent und unter den 30- bis 39-Jährigen immerhin noch 58 Prozent. Tendenziell gehen mobile Onliner dabei häufiger am Tag ins Netz als rein stationäre Nutzer.

1 Kommentar

13. Juni 2014

Zu dem Sammelband »Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien« ist nun auch eine Rezension in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) erschienen:

»Gegenstand des Buches ist die soziale und ökonomische Verbreitung digitaler Angebote im Internet und auf dem mobilen Markt. Dabei interpretieren Dolata und Schrape die mediale Transformation weniger als einen radikalen Wandel im Sinne eines plötzlichen Medienumbruchs, sondern vielmehr als einen eher schrittweise voranschreitenden Prozess. […] Aufgrund der hohen Qualität der Beiträge kann der Band auch als Ansporn betrachtet werden, anhand der Forschungsvorlagen die bestehenden Lücken in allen behandelten Bereichen des Bandes mit weiterführenden Analysen zu füllen.«

1. Juni 2014

Dass die Affinität zum Fußball unter Soziologen mindestens ebenso hoch ist wie in anderen Bevölkerungsteilen, zeigen zahlreiche Texte, die sich mit dem Wesen und den soziokulturellen Effekten dieses Spiels auseinandersetzen – so beispielsweise Elias’ Überlegungen zur Funktion von Sport und Spannung im Prozess der Zivilisation oder Berger/Hammers Erkundungen zur doppelten Kontingenz von Elfmeterschüssen (Soziale Welt 4/2007).

Weniger mit dem Fußballsport als mit dem Wesen der eigenen Disziplin setzt sich hingegen die vor gut 23 Jahren erschienene Persiflage »Der Doppelpaß als soziales System« von Hartmut Esser auseinander, die mittlerweile kostenfrei als PDF abrufbar ist und in der (entgegen aller Regeln der Zunft!) mitpublizierten gutachterlichen Stellungnahme folgende Bewertung erfuhr:

»Anders als die zunehmend größer werdende Schar systemtheoretischer Amateure beherrscht der Verfasser Theorie und Begrifflichkeit […]. Hier liegen die Schwächen nicht […]. Wie (fast) immer bei systemtheoretischen Analysen kommt – was sonst? – die Empirie nicht zu ihrem Recht. Dabei hat der Autor […] offenkundig eine ungewöhnlich genaue Kenntnis des empirischen Feldes […]. Man mag es dem Verfasser noch nachsehen, wenn er in allzu enger, rein netzwerktheoretischer Perspektive verkennt, daß es beim krönenden Abschluß einer Doppelpaßsequenz nicht darum geht, den Ball ›ins Netz(!) zu schieben‹, sondern vielmehr darum, diesen über den signifikanten Limes, die Torlinie, zu prozessieren: über das Signum von der Differenz zwischen dem Feld und seiner Umwelt. […]«

Weiterlesen »

1 Kommentar

8. April 2014

Der Bericht zur 10. Jahrestagung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie (NGU), die im Herbst 2013 in Flensburg unter dem Titel »Die ökologische Gesellschaft und ihre Feinde« stattgefunden hat, ist nun in der Soziologie erschienen (hier als PDF).

Zwei Tage beschäftigten sich rund 45 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus Österreich, der Schweiz und Deutschland mit dem Verhältnis von Ökologie und Gesellschaft. Der Titel der Tagung lehnte sich auf ironische Weise an Karl Poppers Klassiker »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« aus dem Jahr 1945 an […]. Die diesjährige NGU-Tagung machte sich mit zahlreichen Beiträgen auf die Suche nach den Gegenkräften und Barrieren einer sozial-ökologischen Transformation. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Themen »Ökologie« und »Nachhaltigkeit« deutlich an gesellschaftlicher Relevanz gewonnen. Ökologische Bewegungen verzeichneten starken Zulauf, Umwelt- und Klimaschutz sind zu zentralen Politikfeldern avanciert und Umfragen bestätigen die Unterstützung entsprechender Anliegen in der Bevölkerung. […] Dennoch ist die Anzahl ressourcenintensiver Konsumgüter in den letzten Jahren stark angewachsen, die weltweiten Treibhausgas-Emissionen steigen weiter an und auch in wohlhabenderen Gesellschaften ist eine Verringerung des ökologischen Fußabdrucks nicht absehbar. Paradoxerweise scheinen sich die ökologischen Probleme zu verschärfen, obgleich sie immer greifbarer werden und die Bemühungen zu ihrer Eindämmung in der Gesellschaft intensiv diskutiert werden.

Weiterlesen »

28. März 2014

In den Blättern für deutsche und internationale Politik 4/2014 ist nun der Artikel »Markt und Macht in der App-Economy« (Dolata/Schrape) erschienen, in dem mit Rückgriff auf Marktdaten und Kennzahlen u.a. folgende Fragen adressiert werden: Wie lässt sich die App Economy aus sozioökonomischer Sicht fassen? Wie ist das Feld strukturiert? Wer sind die wesentlichen Spieler? Wie sind die Machtverhältnisse dort verteilt?

Zu den Blättern »

2 Kommentare

25. März 2014

Das Berliner Journal für Soziologie 1/2014 ist erschienen und hält u.a. den Artikel »Kollektives Handeln im Internet. Eine akteurtheoretische Fundierung« von Ulrich Dolata und mir bereit. Das Abstract dazu liest sich wie folgt:

An schnellen Benennungen neuer Akteure und kollektiver Formationen im Internet mangelt es nicht, an soziologisch informierten Einordnungen dieser Phänomene dagegen schon. Dieser Aufsatz geht den beiden Fragen nach, wie sich die sehr unterschiedlich strukturierten kollektiven Gebilde im Internet – Swarms, Crowds, Social Networks, E-Communities, E-Movements – akteur- bzw. handlungstheoretisch einordnen und voneinander abgrenzen lassen und welchen Einfluss die technologischen Infrastrukturen, in denen sie sich bewegen, auf ihre Entstehung, Strukturierung und Aktivität haben.

Weiterlesen »

1 Kommentar