8. September 2013

TNS Infratest MediaResearch hat im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) im März 2013 eine bundesweite telefonische Erhebung (deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren; 3.050 Interviews) zu Relevanz der einzelnen Mediengattungen für die persönliche Meinungsbildung durchgeführt, deren Resultate nun vorliegen. Danach bleibt das Fernsehen noch immer das wichtigste Medium für Information und Meinungsbildung.

Das klassische Fernsehen ist dabei aber nur noch für rund 40 Prozent der Befragten nach eigener Einschätzung das wichtigste Informationsmedium: Insbesondere bei den 14- bis 29-Jährigen – und bei den formal höher gebildeten Befragten insgesamt – liegt das Internet mittlerweile weit vor TV oder Radio, wobei Facebook laut vorliegender Studie die Mediennutzung der Unter-30-Jährigen auch in Sachen Information und Meinungsbildung dominiert. Allerdings stellt sich die Frage, ob und inwieweit es in Zeiten zunehmender Medienkonvergenz noch sinnvoll erscheint, nach klassischen Mediengattungen statt nach Anbietern und Inhaltsformen zu unterscheiden: Ein regelmäßig durchgeführter Ranking-Versuch zu den populärsten deutschsprachigen Quellen unter den Nutzern von Facebook, Twitter und Google+ etwa zeigt auf, dass viele klassische Content-Anbieter auch im Social Web eine wesentliche Rolle spielen.

25. August 2013

Bereits vor einigen Wochen ist der Reuters Institute Digital News Report 2013 erschienen, welcher auf Online-Umfragen in Frankreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Italien, Japan, Brasilien, USA und UK im Januar und Februar 2013 basiert (in der BRD lag das Sample bei 1000 Befragten). Einige dem Anspruch nach repräsentative Ergebnisse:

- Die »Internet Population« liegt in Deutschland mittlerweile bei 67 Mio. (UK: 52 Mio.; USA: 245 Mio.; F: 52 Mio.). Der Anteil der Online-Nutzer beträgt damit in allen vier genannten Ländern um die +/- 80 Prozent.

- Irgend an Nachrichten interessiert zeigten sich in Brasilien 87 Prozent, in Spanien 81 Prozent, in der BRD 80 Prozent, in Frankreich 75 Prozent und in den USA 71 Prozent der Befragten, wobei das Interesse mit steigendem Alter generell zunimmt. Vor allen Dingen die deutschen Befragten (53 Prozent) sind dabei an regionalen Nachrichten interessiert. 54 Prozent der Befragten sind in der BRD an der Politik des eigenen Landes sehr interessiert, während es in GB lediglich 33 Prozent sind.

- Die primäre Nachrichtenplattform bleibt bisher in der BRD und Frankreich das Fernsehen, während in den USA und Großbritannien Online-Kanäle fast gleichauf sind und in Spanien, Italien, Japan und Brasilien (knapp) darüber liegen. Print und Radio werden in keinem der beobachteten Länder von der Mehrheit der Befragten als primäre Nachrichtenkanäle eingestuft. Erwartungsgemäß variiert die Online-Affinität auch beim News-Abruf nach Alter.

Weiterlesen »

9. Juli 2013

Zu dem Sammelband »Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien« ist eine weitere Rezension (Springerlink) in der Fachzeitschrift Publizistik erschienen:

»Dass die digitalen Medien alle Bereiche unserer Gesellschaft grundlegend verändern, ist längst ein Allgemeinplatz. Wie genau aber dieser Wandel abläuft, ist schon schwieriger zu beantworten […]. Der vorliegende Band versteht sich als Beitrag zu dieser andauernden Debatte, wobei seine zentrale These bereits im Untertitel auftaucht. Wir erleben keinen radikalen Wandel, sondern eine schrittweise Rekonfiguration bestehender Strukturen, die keiner einheitlichen Logik, Richtung und Dynamik folgt.

[…] Der Band versammelt eine durchaus beachtliche Bandbreite von Texten, die diese Annahme an ganz unterschiedlichen Gegenständen diskutieren […]. Eher unüblich für einen Tagungsband: Einige Monate nach der Tagung fand ein zusätzlicher Workshop statt, in dem die Autorinnen und Autoren ihre ausformulierten Texte untereinander diskutierten. Dem Band kam dieses Vorgehen zugute […]. Letztlich aber – und das ist nicht als Vorwurf gemeint – wird auch für diese Aufsatzsammlung gelten, dass interessierte Leser wohl kaum den ganzen Band, sondern nur einzelne Beiträge zu ihren eigenen Forschungsinteressen lesen und verwenden werden. Denn der Wert des Bandes liegt gerade darin, zahlreiche fundierte, teils auf eigener empirischer Forschung basierende Beiträge zu versammeln, die uns dabei helfen, die Auswirkungen digital vernetzter Medien auf unsere Gesellschaft besser zu verstehen und zu erklären.«

1 Kommentar

5. Juli 2013

Die jährlich durchgeführte repräsentative Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) befasst sich seit 1959 mit den Konsumgewohnheiten und der Mediennutzung der deutschen Bevölkerung (2013: 26.000 Interviews). Einige Kernergebnisse:

Internet — Mobile

- Internetnutzung: 87 Prozent der 14- bis 64-Jährigen nutzen mittlerweile das Internet (2010: 81 Prozent), bei den Befragten über 64 Jahren sind es allerdings noch immer lediglich 29 Prozent (2010: 22 Prozent). Mehrmals täglich nutzen das Internet knapp 60 Prozent der Unter-30-Jährigen und 40 bis 50 Prozent der 30- bis 59-Jährigen.

- Online-Nutzungsschwerpunkte: Bei den jüngeren täglichen Webnutzern dominieren unterhaltungs- und kommunikationsbasierte Verwendungsweisen (unter 30: jeweils über 90 Prozent), ab 30 Jahren hingegen wird das Netz vorrangig zu Informationszwecken konsultiert (Nachrichten, Bewertungen, Service etc.).

- Smartphones/Tablets: 56 Prozent der Befragten besitzen 2013 mindestens ein Handy und 34 Prozent ein Smartphone. 15 Prozent der 4- bis 29-Jährigen und 14 Prozent der 30- bis 44-Jährigen verfügen über einen Tablet-PC (z.B. iPad).Bei den 45- bis 59-Jährigen beträgt dieser Anteil 11 Prozent, über 60 Jahren liegt er bei 3 Prozent (Bevölkerung insgesamt: 9,7 Prozent).

8. Juni 2013

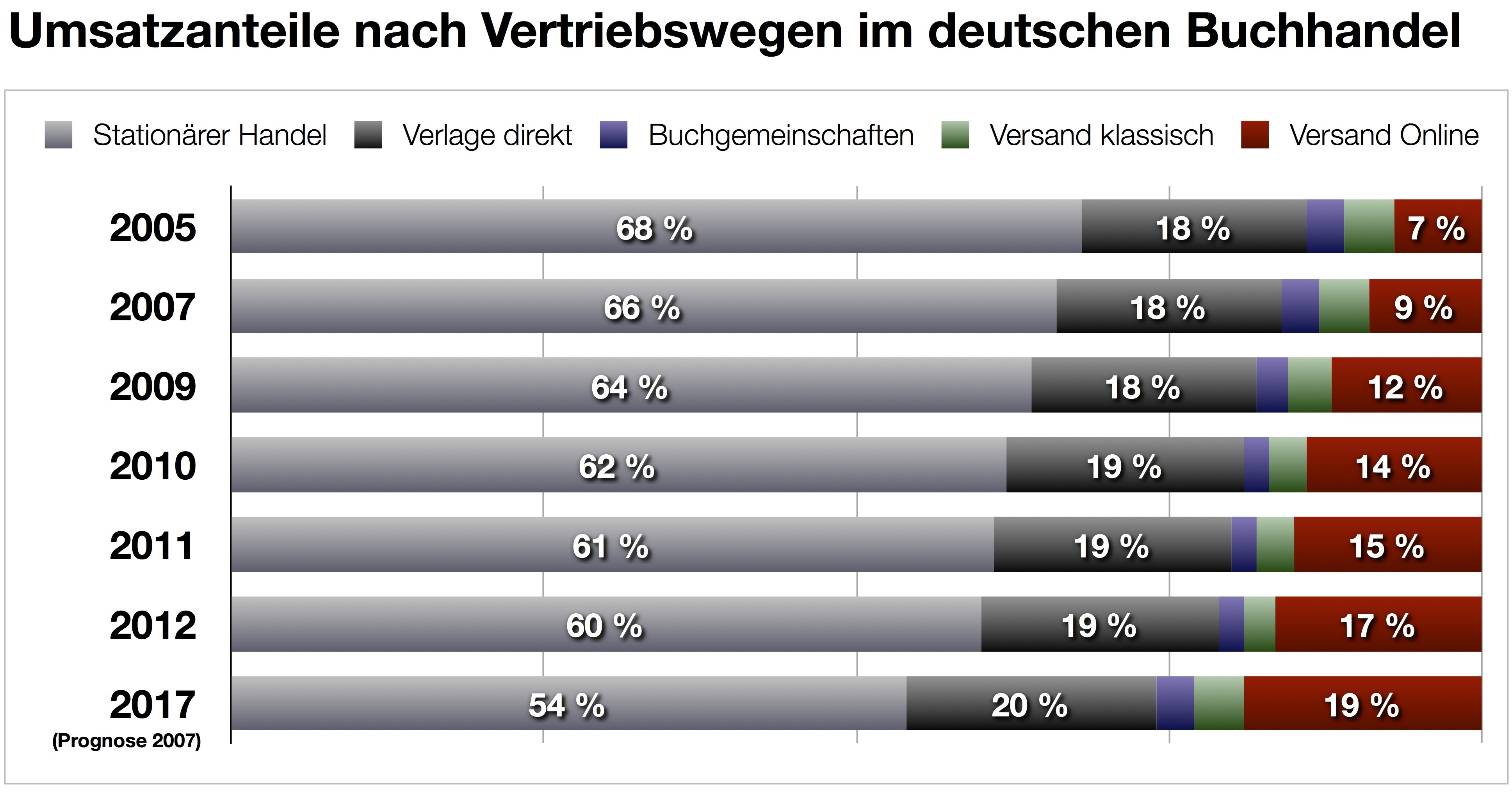

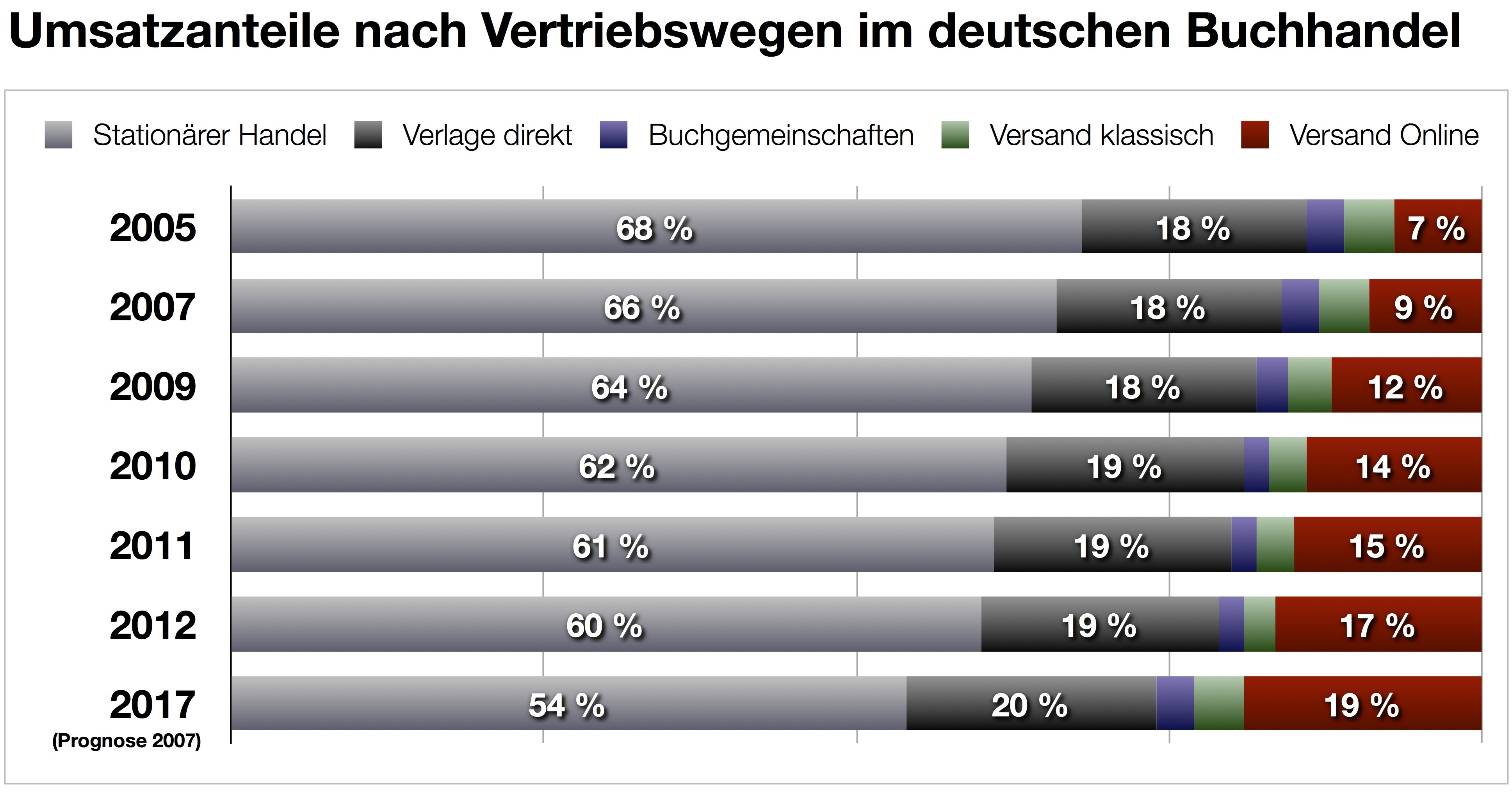

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat in den letzten Tagen die Umsätze buchhändlerischer Betriebe nach Vertriebswegen zu Endverbraucherpreisen für das Jahr 2012 veröffentlicht: Der Anteil des stationären Buchhandels (Sortimenter, Warenhäuser, sonstige Verkaufsstellen) am Gesamtumsatz nimmt weiter ab, während der Anteil des direkten Verlagsbuchhandels leicht und die Relevanz des Online-Buchhandels deutlich zunimmt. Der Umsatzanteil von E-Books lag 2012 bei 2,4% und damit etwas höher als vermutet.

Quelle:Börsenverein 2013; Picot/Janello 2007

6. Juni 2013

Lothar Müller beschreibt in einem vor einigen Wochen in der Kulturzeitschrift Merkur publizierten Artikel (kostenfreies PDF) eine Situation, mit der wohl jeder Leser gedruckter Zeitungen vertraut ist – z.B. nach dem knappen Wahlsieg der SPD im Herbst 2002, der erst vergleichsweise spät in der Nacht offenbar wurde:

»Wenn die Deadline der Printmedien überschritten ist, wird die Aktualität weiter bewirtschaftet. Während die Zeitungen gedruckt und ausgeliefert werden, setzt sich ihr Staccato im Radio, im Fernsehen und im Internet fort, und wenn die gedruckten Zeitungen am nächsten Tag erscheinen, ist die letzte Hochrechnung, die sie mitteilen, […] von der Aktualität überholt.«

Das heutige Verständnis von ›Aktualität‹ war gleichsam keineswegs seit jeher selbstverständlich, vielmehr hat nicht zuletzt die Zeitung selbst – im Verbund mit den kommunikativen Infrastrukturen der Neuzeit – diese Spielweise moderner Zeiterfahrung hervorgebracht:

»Die Druckerpresse allein war nicht in der Lage, ein Gebilde wie die Zeitung hervorzubringen. Es dauerte nach Gutenberg noch gut 150 Jahre, bis […] die erste gedruckte Zeitung auf den Markt kam. In diesen 150 Jahren hatte sich […] die moderne Infrastruktur des Postwesens in Deutschland entwickelt. […] Das neue Medium, die Zeitung, nistete sich in diese Infrastruktur der Raumerschließung und Beschleunigung der Zirkulation von Waren und Personen ein.«

Weiterlesen »

10. Mai 2013

Ulrich Saxer (1931–2012) war einer der einflussreichsten Medien- und Kommunikationswissenschaftler im deutschsprachigen Raum und trug wesentlich zur Entstehung ebendieser Disziplinen bei. Überdies gründete er im Jahr 2000 die Saxer-Stiftung zur Förderung des publizistik- und kommunikationswissenschaftlichen Nachwuchses, in deren Rahmen auch dieses Jahr eine Zukunftswerkstatt (31. Mai 2013, Zürich) stattfindet, die sich diesmal mit der »Organisation und Erforschung von Medienwandel« beschäftigt und neben Medienwissenschaftlern auch Referenten aus der Praxis (z.B. Roger de Weck) begrüßen wird (siehe Programm).

Passend dazu ist vor einigen Wochen der Band »Medien als Institutionen und Organisationen« erschienen, der sich in seinem kostenfrei abrufbaren Einleitungsbeitrag mit der Frage beschäftigt, inweit Saxers Definition von Medien als »komplexe, institutionalisierte Systeme um organisierte Kommunikationskanäle von spezifischem Leistungsvermögen« im Online-Zeitalter noch zeitgemäß ist.

Weiterlesen »