20. November 2019

Auf der STS Conference Graz 2020 organisiere ich eine Session zum Thema »Digital Platforms and the Transformation of Public Communication« und freue mich auf instruktive Einreichungen zum angeschlagenen Thema:

Intermediary media platforms are not an exclusive phenomenon of the digital age […]. However, only with the establishment of the Internet and easy-to-use devices, recipients see themselves in a position to access the catalogue of the platforms themselves and to select the content with algorithmic tools—just as all usage dynamics can be aggregated and evaluated. Thus, on the one hand, ‘platforms’ as socio-technical coordination structures become the focus of attention; on the other hand, this change results in serious shifts in media economics and in the structures of public communication […]. Against this background, this session aims to explore the potentials and limits of given conceptions of the public sphere:

To what extent do well-established theories continue to offer an informative classification foil in the investigation of public communication?

Which novel dynamics of interaction and exchange remain invisible in traditional models of the public sphere?

Which alternative conceptions of networked platform publics have so far proven to be instructive beyond individual case studies?

Do the empirically observable dynamics in contemporary public communication even speak in favor of saying goodbye to ideas of a public sphere as a whole and of starting from multiple arenas of public communication that are at best loosely coupled with one another?

5. November 2019

In diesen Tagen sind die Verhandlungen des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen 2018 erschienen. Darin finden sich auch die verschriftlichten Vorträge des Plenums »Digital Lives«, so auch der Beitrag von Marc Mölders und mir zum Thema »Digitalisierung @ zivilgesellschaftliche Gegenmächte. Erwartungen und Empirie in der Organisation von Gesellschaftskorrektur«:

Unsere These lautet, dass Digitales durchaus bezeichnenswerte Unterschiede für die Korrektur der Gegenwartsgesellschaft macht, diesbezüglich aber Probleme auftauchen bzw. bleiben, die nicht technisch überbrückbar sind. Ein genauerer Blick auf die hilfreichsten Technologien zeigt zudem, dass diese bei weitem nicht so schillernd sind, wie sie sowohl Apologet/-innen als auch Kritiker/-innen der ›digitalen Gesellschaft‹ zeichnen. Zwar nehmen wir eine differenzierungstheoretische Perspektive ein, werden aber auch dieser, nach der Erörterung dreier Fallbeispiele zur Arbeit zivilgesellschaftlicher Gegenmächte (Soziale Bewegungen, Online-Petitionsplattformen, Transnationaler Investigativ-Journalismus), einige Anpassungsvorschläge nahelegen. Wir schließen den Beitrag mit dem Plädoyer für eine evolutionstheoretische Sicht auf soziale Wirklichkeitskonstruktion. Mit dem Hinweis auf Evolution soll gerade nicht gesagt sein, dass das Anregen zur Bearbeitung der Folgen funktionaler Differenzierung – der Korrektur der Gesellschaft – ganz und gar zufällig prozessiert, wohl aber, dass der Weg vom Anregen bis zur Korrektur einen historischen Blick verlangt, der durch einen Einbezug der evolutionären Mechanismen der Variation, Selektion und (Re-)Stabilisierung geschärft werden kann.

23. Oktober 2019

Bei Springer ist jüngst der Band »Privatsphäre 4.0. Eine Neuverortung des Privaten im Zeitalter der Digitalisierung« (Hg. von Hauke Behrendt, Wulf Loh, Tobias Matzner und Catrin Misselhorn) erschienen. Klappentext:

»Wie lässt sich der Bereich des Privaten heute genau beschreiben? Welchen Wert besitzt Privatheit in digitalisierten Gesellschaften für den Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes? Welche Werte und Lebensformen werden durch Privatheit geschützt, welche eingeschränkt? Entstehen durch die Informationsasymmetrie zwischen Technologieunternehmen, staatlichen Verdatungsinstitutionen und Verbrauchern/Bürgern möglicherweise neue Machtstrukturen? Welche rechtlichen Implikationen ergeben sich hieraus.«

Darin findet sich auch ein Beitrag von mir zum Thema »Big Data und Privatheit«, der u.a. herausarbeitet wie »die Grenze zwischen ›privat‹ und ›öffentlich‹ […] mit jeder als neu wahrgenommenen Medientechnik sowie den damit einhergehenden Erwartungsdiskursen neu austariert, spezifiziert und für das Individuum in seiner alltagspraktischen Erfahrungswelt reaktualisiert« wird.

22. Oktober 2019

Die kommende Frühjahrstagung der Sektion »Wissenschafts- und Technikforschung« der Deutschen Gesellschaft für Soziologie findet am 14. und 15. Mai 2020 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen statt. Der Call for Papers mit dem Titel »Wissenschafts- und Techniksoziologie in der digitalisierten Gesellschaft: Theorien, Methoden, Perspektiven« (PDF) adressiert u.a. folgende Fragen:

Welche Beiträge leistet die Wissenschafts- und Techniksoziologie zum Verständnis der digitalen Transformation? […] Wie lässt sich Digitalisierung für empirische Forschung operationalisieren, welche Ansätze und Konzepte leiten die Erforschung der digitalisierten Gesellschaft an? Inwiefern lässt sich Digitalisierung auf den Begriff bringen? Braucht die Erforschung der digitalen Gesellschaft digitale Methoden? Welche Gesellschaftsbereiche bleiben in der Digitalisierungsforschung über- oder unterbelichtet? […]

Was kommt nach ‚der Digitalisierung‘? Das aktuelle Schlagwort Digitalisierung verdunkelt in vielen Fällen, dass weite Teile der Gesellschaft, insbesondere in den Gegenstandsbereichen der Wissenschafts- und Technikforschung, bereits seit den 1980er Jahren einer umfassenden digitalen Transformation unterliegen. […] Wir fragen daher, welche Entwicklungen sich heute bereits am Horizont abzeichnen, die unter dem Schlagwort der Digitalisierung nicht hinreichend erfasst werden können, aber nichtsdestoweniger […] ernstzunehmende Dynamiken darstellen.

Welche neuen Formen der Inter- und Transdisziplinarität lassen sich im Feld der digitalen Transformation beobachten und was folgt daraus für die Wissenschafts- und Techniksoziologie? Interdisziplinäre Verbünde und Forschungszuschnitte […] werden im Horizont der fortschreitenden Digitalisierung verstärkt eingefordert. Wie aber verhalten sich diese Forderungen zu den gegenwärtigen Organisationsformen wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion? Inwieweit und inwiefern ist die Wissenschafts- und Techniksoziologie an disziplinübergreifenden Erkenntnisprozessen beteiligt? Wie sieht die Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Disziplinen aus und worin liegt der Mehrwert des soziologischen Blicks? […]

11. Oktober 2019

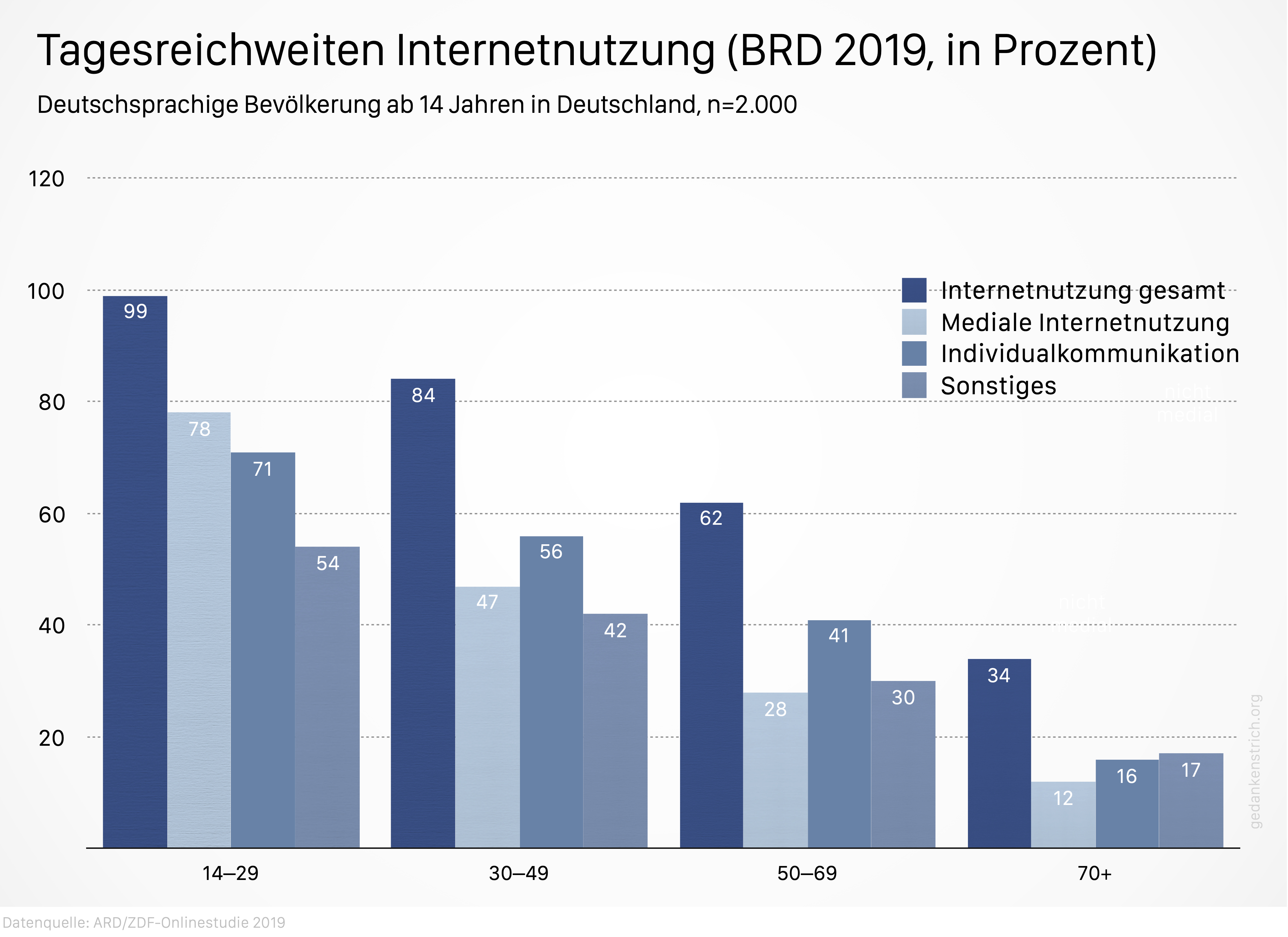

In dieser Woche ist die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie erschienen, die bereits seit 1997 erhoben wird und insofern einen guten Überblick zu den langfristigen Verschiebungen im medialen Nutzungsverhalten bietet. Einige Kernergebnisse:

Weiterlesen »

7. Oktober 2019

Im Frühherbst ist Sascha Dickels Extended Essay »Prototyping Society. Zur vorauseilenden Technologisierung der Zukunft« als Open-Access-Buch (PDF) beim transcript-Verlag erschienen. Das aufschlagende Einführungskapitel schließt wie folgt:

»Vergesellschaftung heißt hier nicht: demokratische Verhandlung von Technik, sondern: eine Ausweitung des sozialen Kreises derjenigen, die ›Input‹ zum Design von Technik geben. Technologisierung der Gesellschaft heißt hier nicht: Überformung der Gesellschaft mit einer bereits erschlossenen technologischen Wahrheit, sondern ein vorläufiges Explorieren dessen, was sich am Sozialen in welcher Weise technologisieren lässt. Genau die Kopplung beider Gesichtspunkte ist das, was am Ende des Essays als doppelte Expansion des Prototyping bestimmt wird: eine soziale Expansion des Prototypisierens einerseits und eine expansive Prototypisierung des Sozialen andererseits.

[…] Am Ende des Essays stellt sich daher die Frage, wie dem Dispositiv des Prototyping soziologisch begegnet werden kann. Die Antwort: durch eine reflexive Teilnahme an alternativen Entwürfen, nicht durch eine kulturkritische Flucht aus der Technik.«

8. September 2019

Seit 2017 erheben die ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends jährlich Referenzdaten zur Mediennutzung (als Ergänzung zur nach wie vor alle 5 Jahre erscheinenden ARD/ZDF-Massenkommunikation Langzeitstudie). Einige Kernergebnisse (n=2000) für dieses Jahr (vgl. MediaPerspektiven 7-8/2019):

Weiterlesen »