3. Dezember 2011

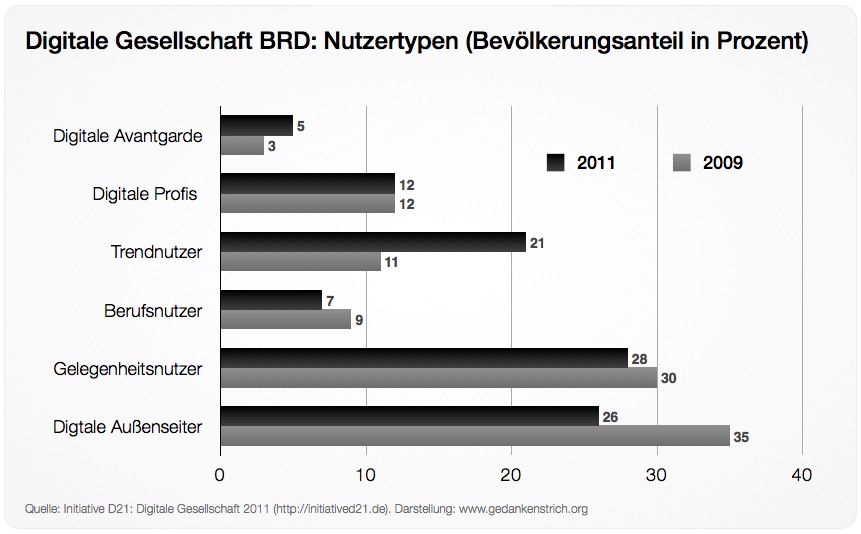

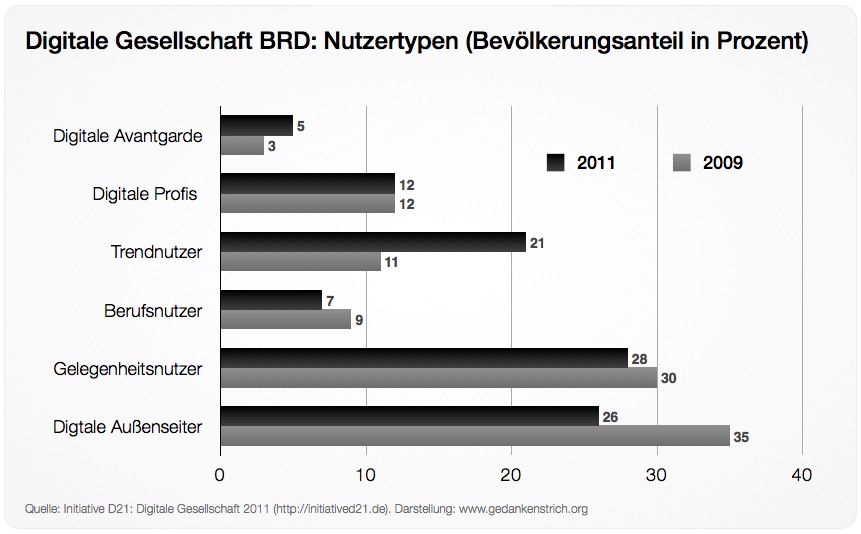

Die gerade erschienen Studie »Digitale Gesellschaft 2011« der Initiative D21 (vgl. auch einige kritische Anmerkungen) bestätigt die schon häufig diagnostizierte Kluft in den Nutzungsweisen und -präferenzen der deutschen Onliner: Dem eigenen Anspruch nach repräsentativ für die BRD, basieren ihre Ergebnisse auf rund 1000 Computer Assisted Telephone Interviews, die im Oktober 2011 durchgeführt wurden. Auf Grundlage dieser Stichprobe wurden sechs Nutzertypen gebildet, deren Anteile an der Gesamtbevölkerung (ab 14 J.) sich wie folgt verteilen:

Weiterlesen »

1. Dezember 2011

Am 24./25. November fand in Stuttgart die Tagung »Das Internet und der Wandel von Mediensektoren«, die durch die Stuttgarter Organisations- und Innovationssoziologie organisiert wurde und rund 30 thematisch einschlägige SozialwissenschaftlerInnen zusammenbrachte (ein ausführlicher Tagungsbericht folgt in wenigen Wochen).

Was das wiederum mit dem nachstehend abgebildeten (zugegebenermaßen etwas antiquierten) Fahrstuhl zu tun hat, lässt sich in einem Beitrag eines Projektblogs des Hans-Bredow-Instituts (Hamburg) nachlesen, der darüber hinaus auch erste Notizen zu einigen Beiträgen der Tagung bereithält.

Zum Beitrag »

28. November 2011

Erfreulicherweise gehören die gesammelten empirischen Studien zur Nutzung von ›Social Media‹ zu den meist aufgerufenen Seiten auf gedankenstrich.org. Seit der letzten Auflistung 2/2011 sind allerdings eine Reihe an neuen Daten bzw. Aktualisierungen hinzu gekommen, von denen einige nachfolgend kurz vorgestellt werden sollen.

Weiterlesen »

Weiterlesen »

2 Kommentare

22. November 2011

In Baden-Württemberg gilt es an diesem Sonntag über das Projekt Stuttgart 21 abzustimmen – und zwar entweder mit »ja« oder mit »nein«. Klingt einfach? Ist es aber nicht, denn Befürworter sollten ihr Kreuz in diesem Falle bei »nein« setzen, während Projektgegner mit »ja« stimmen müssen (eine ähnliche Verwirrung herrschte beim Freiburger Bürgerentscheid 2006):

»Mit ›Ja‹ stimmen Sie für die Verpflichtung der Landesregierung, Kündigungsrechte zur Auflösung der vertraglichen Vereinbarungen mit Finanzierungspflichten des Landes bezüglich des Bahnprojekts Stuttgart 21 auszuüben. Mit ›Nein‹ stimmen Sie gegen die Verpflichtung der Landesregierung, Kündigungsrechte zur Auflösung der vertraglichen Vereinbarungen […] auszuüben.«

Aus dieser verklausulierten Ausgangslage erwuchs selbstredend eine besondere Herausforderung für die Gestaltungsfachleute in beiden Lagern. Und die Resultate ihrer Bemühungen prangen seit einigen Wochen an vielen zentralen Laternenpfählen im Ländle. Wie erfolgreich aber transportieren diese Plakate ihre Botschaft?

Weiterlesen »

5 Kommentare

14. November 2011

Vor fast 20 Jahren hat Miriam Meckel am Beispiel der Tagesschau empirisch bestätigt, dass in der massenmedialen Berichterstattung ein sehr selektives Bild der Welt gezeichnet wird: In einem Vergleich der Anteile der Weltregionen an der täglichen Berichterstattung der ARD-Nachrichtensendung stellte Meckel (1994: 296) fest, dass 94% der Berichte auf Entwicklungen in Europa und Nordamerika eingingen, während die anderen Kontinente kaum Erwähnung fanden (Südamerika, Afrika, Asien, Australien: jeweils unter 2%; Nahost: 3,1%) – und der »Tagesschau Nachrichten-Weltatlas« zeigt, dass sich dies daran bis heute nicht viel geändert hat (vgl. auch eine Karte zur ›Weltsicht‹ des britischen Guardians).

Weiterlesen »

3 Kommentare

8. November 2011

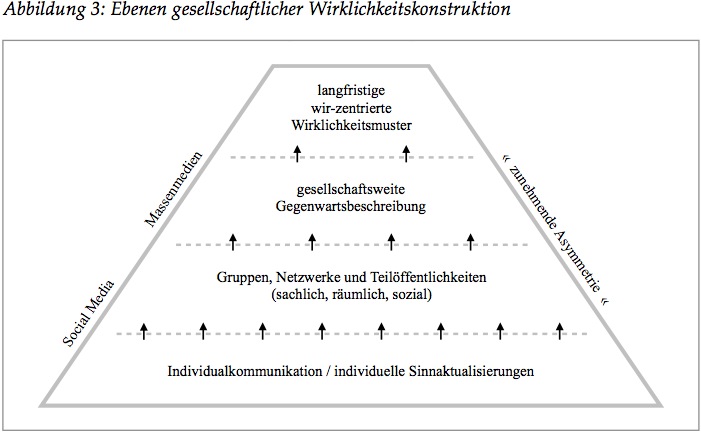

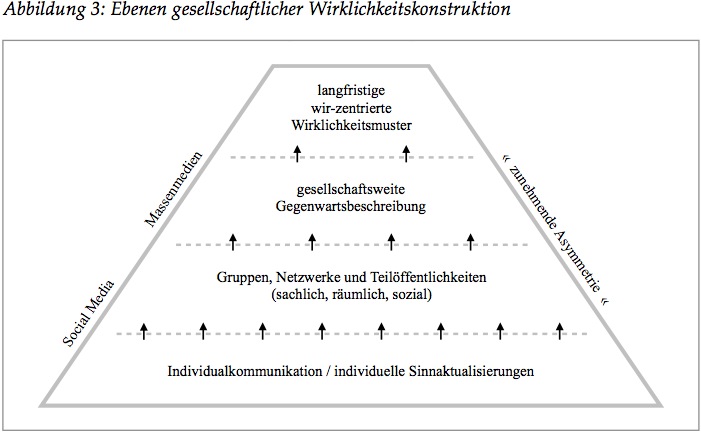

Das Berliner Journal für Soziologie 21(3) ist in diesen Tagen erschienen. Darin findet sich auch mein Artikel »Social Media, Massenmedien und gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktion«, der einige Positionen aus »Neue Demokratie im Netz?« weiterentwickelt, Kritikpunkte aus den Rezensionen aufgreift und abschließend drei Thesen zur Diskussion stellt, die davon ausgehen, dass Social Media und Massenmedien weniger in einem konkurrierenden, sondern eher in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen:

- Die moderne Gesellschaft bleibt auf allgemeine Bezugsgrundlagen in der übergreifenden Kommunikation und daher auch auf stabile Auswahl- und Verbreitungsleistungen angewiesen, wie sie die Massenmedien bieten.

- Social Media hingegen effektivieren die Kommunikation in Netzwerken sowie Teilöffentlichkeiten und erweitern so den Pool an Sinnvariationen, aus dem gesamtgesellschaftliche Sinnsysteme wählen können.

- Vielrezipierte neue Inhaltsanbieter im Web können mit etablierten massenmedialen Anbietern durchaus in Konkurrenz treten. Sie verlieren dann aber zunehmend ihren interaktiven Charakter und werden ebenso zu asymmetrischen Vermittlungsstellen.

Weiterlesen »

1 Kommentar

8. November 2011

Einen schnellen, kompakten und kostenfreien Überblick über die Veränderungen in den Medienlandschaften verschiedener Länder zu bekommen, fiel bislang schwer, denn normalerweise mussten die entsprechenden Beschreibungen und Schwerdaten aus vielerlei Quellen zusammengeklaubt werden.

Einen ersten (großen) Schritt in diese Richtung gehen die »Mapping Digital Media«-Reports der Open Society Foundations, die aus einem internationalen Forschungsvorhaben über den Wandel der Mediensysteme durch die voranschreitende Digitalisierung resultieren und das Ziel verfolgen für zahlreiche Länder verschiedener Kontinente vergleichbare Berichte zu generieren. Zuständig für die Deutschland-Ausgabe war das Hans-Bredow-Institut. Abgedeckt werden u.a. die Themenfelder Medientechnik, Medienangebot, Mediennutzung und Medienrecht.

»Mapping Digital Media«: Germany | Italy | Russia | Sweden | UK | mehr (Archiv)