11. Februar 2022

Auf dem 41. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Bielefeld, 26.–30.9.2022) richten die Sektionen Medien- und Kommunikationssoziologie sowie Wissenschafts- und Technikforschung gemeinsam eine Veranstaltung mit dem Titel »Polarisierte Zukünfte? Zur Konstruktion, Kommunikation und Konstitution polarisierter und polarisierender Zukunftserwartungen« aus. Aus dem Call for Papers (PDF), der bis zum 14. April 2022 offen ist:

In der öffentlichkeitsorientierten Kommunikation denkbarer zukünftiger Entwicklungslinien […] bietet die Komplexität und Vieldeutigkeit sozialer Erwartungen oftmals auch die Folie für unterschiedliche Polarisierungen […]. Ebenso typisch, aber in sich vielschichtiger, sind binäre Ordnungen des Zukünftigen mit unterschiedlichen normativen Prämissen – so etwa Utopien versus Dystopien, Erlösungs- versus Verdammnisvorstellungen oder Hoffnungen und Potenziale, die Befürchtungen und Risiken entgegengestellt werden. […] Stets aber erweitern all diese Ausprägungen von Zukunftsentwürfen die jeweils adressierten Diskursräume – ausgerichtet an höchst verschiedenartigen Interessen. Sie überziehen die Gesellschaft gleichsam mit Kontingenz und zeichnen sich durch einen auffordernden Charakter aus, der je nach Geltungsanspruch zum Neudenken, Handeln oder Entscheiden aufruft.

[…] Diese gemeinsame Sektionsveranstaltung adressiert einen Forschungshorizont, zu welchem inzwischen ein sehr weites Spektrum an empirischen und theoretisch-konzeptionellen Forschungsarbeiten vorliegt. Wir wollen durch die dargelegte Fokussierung insbesondere drei Schlüsselbereiche in diesem Forschungszusammenhang zu einem intensiven Austausch einladen: (1) Fiktionale Zukunftsentwürfe (z.B. Film, Serien, Games, Clipkulturen), (2) wissenschaftliche Zukunftsentwürfe (z.B. Prototypen, Prognosen, Beratung) sowie (3) algorithmenbasierte Zukunftsentwürfe (z.B. Wirtschaft, Technik, Journalismus).

Leitend sind dabei zwei Fragen: Welche verschiedenen Typen und Formen der Polarisierung von Zukunft charakterisieren die Diskurse? Und: Wie werden die polarisierten Zukunftserwartungen medial konstruiert, authentifiziert und kommuniziert?

9. Dezember 2021

Im Rahmen des Ö1 Radiokollegs durfte ich einige Einschätzungen zu dem Themenblock »Politikaktionen per Touchscreen. Ist das schon Aktivismus?« (Sendungsüberblick, ab 7:50) beisteuern, der von Luna Ragheb und Hannah Horsten kuratiert worden ist. Darin geht es um Möglichkeiten und Grenzen des Online-Aktivismus anhand von Beispielen, die so vor 30 Jahren noch nicht möglich gewesen wären (u.a. TikTok gegen Donald Trump, #FreeBritney, Meme-Aktien).

10. Oktober 2021

In diesen Tagen erscheint bei Transcript der Sammelband »In digitaler Gesellschaft«, herausgegebenen von Kathrin Braun und Cordula Kropp (als Open-Access-Publikation im Volltext kostenfrei abrufbar). Darin findet sich auch ein Beitrag von mir mit dem Titel »Öffentliche Kommunikation in der digitalisierten Gesellschaft«. Insgesamt verfolgt der Band das Ziel, »die Neukonfiguration demokratischer und kooperativer Technikgestaltung in digitaler Gesellschaft« zu untersuchen (Einleitung, S. 26ff.):

»Nicht nur Bürger und Bürgerinnen, zivilgesellschaftliche Akteur*innen, zukünftige oder gegenwärtige Nutzer und Nutzerinnen sind als noch immer relative neue Akteur*innen ins Feld der Technologiegestaltung eingetreten und bestimmen das Geschehen mit, sondern auch Roboter, Algorithmen, Simulationen, digitale Plattformen und Chatbots mischen sich offensichtlich in der repräsentativen Arena ein. Sie treten mit alten und relativ neuen Akteur*innen in Interaktion, bringen neue Ansprüche und Affordanzen ein, kooperieren in vielfach verschränkten Konstellationen und stellen die demokratische Gestaltung der neuartigen soziodigitalen Arrangements vor neue Herausforderungen. Die Chancen einer sinnvollen, gerechteren und nachhaltigkeitsorientierteren Neukonfiguration und das Verständnis der Bedingungen ihrer Realisierung stehen im Zentrum der folgenden Beiträge. Sie zeigen, dass sich das Verständnis von und die Beziehungen zwischen Expertise, soziotechnischen Arrangements, Gestaltungs- und Beteiligungsansprüchen durch diese neuen Konstellationen verändert. Dabei spielen nicht nur digitale Möglichkeiten und menschliche, nicht-menschliche und soziodigitale Akteur*innen eine Rolle, sondern auch wirkmächtige Visionen und Imaginationen, Macht- und Kräfteverhältnisse sowie Spannungen und Wechselbeziehungen zwischen diesen.

[…] Die Beiträge dieses Bandes zeigen, dass es ›die‹ soziodigitale Zukunft nicht gibt, sondern dass verschiedene Zukünfte um Realisierung konkurrieren und sich heute pfadbildende Entwicklungen vollziehen, die den Umgang mit digitalen Möglichkeitsräumen langfristig prägen werden. Die Frage, welche Pfade und welche alternativen Optionen mehr, welche weniger oder welche gar nicht wünschbar sind, ist dringend und verlangt nach einem demokratischen gesellschaftlichen Diskussions- und Gestaltungsprozess.«

22. September 2021

Die Arbeitsbedingungen in der deutschen Wissenschaft waren diesen Sommer zumindest auf Twitter ein vieldiskutiertes Thema – unter dem Hashtag #IchbinHanna, der als eine Reaktion auf ein verunglücktes Erklärvideo des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entstanden ist.

Wie aber adressieren die großen Parteien in ihren Programmen für die Bundestagswahl eigentlich die prekären Arbeitsbedingungen in Forschung und Wissenschaft? Ein kleiner unkommentierter Überblick (wenn keine direkten Ausführungen dazu zu finden sind, werden ersatzweise themennahe Passagen aufgelistet):

Weiterlesen »

31. Juli 2021

1999 ist ein Interviewband mit dem Titel »Das Ende der Zeiten« in deutscher Übersetzung erschienen, in dem sich Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean Claude Carrière und Jean Delumeau über den bevorstehenden Jahrtausendwechsel mit den drei Initiator*innen des Bandes ausgetauscht haben (leider indes nicht wechselseitig). Das Buch, das mir neuerlich beim Aufräumen wieder in die Hand gefallen ist, hat vollkommen zurecht enttäuschte Rezensionen erfahren (im Deutschlandfunk z.B. war von »Cocktailgeplauder« die Rede).

In losem Anschluss an die in diesem Blog vor einiger Zeit verfolgte Serie »Heute ist die Zukunft von gestern« erscheint es mir im Jahre 2021 allerdings durchaus anregend, erneut einen Blick auf das Gespräch mit Umberto Eco zu werfen, der sich in jenem Interview immer wieder auch etwa mißverstanden fühlte.

Eco über Fortschritt

»Ich habe gesagt, daß unsere westliche Zivilisation mit der Idee einer bestimmten Richtung der Geschichte entstanden ist, die eng mit der Idee des Fortschritts verbunden ist. Der Begriff Fortschritt kann allerdings auf zwei verschiedene Weisen verstanden werden. Zum einen in dem Sinne, daß man niemals zurückkehren kann, daß das Gesetz der Natur (aber auch der Kultur) Transformation ist und daß wir, wenn wir uns zu unserer Vergangenheit zurückwenden, sie so überdenken, daß etwas Neues entsteht. Zum anderen in dem Sinne, daß alles, was später kommt, besser ist als das bisher Vorhandene. Diese beiden Vorstellungen sind nicht identisch. Wenn man etwas anders macht, kann man auch Monster produzieren. Im 19. Jahrhundert wurde die Idee des Fortschritts als unendliche und umumkehrbare Vervollkommnung vergöttlicht. […] In unserem Jahrhundert wurde verstanden, daß Fortschritt nicht unbedingt kontinuierlich und kumulativ ist. […] Die gegenwärtige Ökologie ist vielleicht das wichtigste Moment dieser Infragestellung des Fortschritts.« (244f.)

Weiterlesen »

24. März 2021

Im April starten die Universitäten in das dritte digitale Semester dieser Pandemie. Und die Hoffnung, dass es das letzte Semester dieser Art sein wird, schwindet. Anfang des Wintersemesters hatte ich gehofft, dass ich vielleicht schon in den Veranstaltungen im Sommersemester 2021 einige kleinere Austauschrunden in Co-Präsenz anbieten kann. Ende 2020 traten die Mutante B.1.1.7 und weitere Varianten von SARS-CoV-2 auf den Plan – und diese Perspektive war Makulatur. Derzeit hege ich noch die Hoffnung, dass das Wintersemester 2021/22 zumindest wieder teilweise in direkter Face-to-Face-Interaktion stattfinden kann – sofern sich die Impfkampagne beschleunigt und keine weiteren Mutationen auftreten, denen vorhandene Vakzine nicht gewachsen sind. Es erscheint allerdings inzwischen nicht unwahrscheinlich, dass auch im Herbst noch kein regulärer Universitätsbetrieb möglich sein wird.

Für viele Studierende könnte das bedeuten, dass weit über die Hälfte ihres Studiums im digitalen Raum bzw. als De-Facto-Fernstudium verlaufen wird. Abgesehen davon, dass dadurch eine wichtige Lebensphase (das Student*innenleben in seiner ganzen Breite) wegfällt, gehen damit zentrale universitäre Erfahrungsräume verloren.

Weiterlesen »

21. September 2020

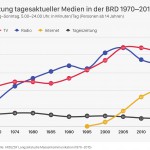

Die Ergebnisse der aktuellen Ausgabe der seit Mitte der 1960er-Jahre alle fünf Jahre durchgeführten repräsentativen ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation liegen seit einigen Tagen vor (ard-zdf-massenkommunikation.de). Fünf Kernpunkte:

- Textmedien verlieren: Bewegtbildinhalte erreichten in der BRD Anfang 2020 im Schnitt eine Tagesreichweite von 86 Prozent (Audioinhalte: 82 Prozent). Für Textmedien lag die Tagesreichweite nur noch bei 47 Prozent.

- Streaming wächst: 72 Prozent der Rezeption von Videoinhalten pro Tag entfielen bei den 14- bis 29-Jährigen auf Streaming-Dienste wie YouTube oder Netflix (lineares TV: 28 Prozent). In allen anderen Altersgruppen dominierte (noch) das lineare Fernsehen (Gesamtbevölkerung: 72 % linear, 28 % zeitsouverän).

- Wichtigste Informationsquellen: »Öffentlich-rechtliche Angebote sind gefolgt von Zeitungen/Zeitschriften, gedruckt oder digital, die wichtigsten Informationsquellen über Politik, das gilt auch für junge Menschen.«

- Junge Leute hören Radio: 68 Prozent der 14- bis 29-Jährigen hörten regelmäßig (wöchentlich+) Radio (Bevölkerungsschnitt: 83 Prozent), 80 Prozent hörten Musik über Streaming-Dienste, 57 Prozent über YouTube, 24 Prozent hörten Podcasts.

- Steigende Mediennutzung: Die tägliche Mediennutzung (inkl. Internet) lag im Schnitt bei 9,5 Stunden brutto; die 14- bis 29-Jährigen erreichten einen Wert von fast 10,5 Stunden (10:21). Der Anteil der Parallelnutzung stieg auf 80 Minuten (Bevölkerung insgesamt) bzw. 120 Minuten (14- bis 29 Jahre).