3. Juli 2014

Die diesjährige Ausgabe der seit 1959 durchgeführten Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) zu den Konsum- und Mediengewohnheiten der deutschen Bevölkerung (2014: 25363 Interviews) ist gestern erschienen. Einige Ergebnisse:

Internet — Mobile

- Internetnutzung: Rund 80 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzten das Internet ein- oder mehrmals am Tag. In den nachfolgenden Altersgruppen nimmt dieser Wert sukzessive ab, aber selbst unter den 50- bis 59-Jährigen gingen mehr als die Hälfte mindestens einmal am Tag ins Netz.

- Mobile Devices: 45 Prozent der Befragten der AWA 2014 verfügten über ein Smartphone; 21 Prozent über eine Tablet-PC.

- Mobile Internetnutzung: 40 Prozent der Befragten gaben an, mit einem Smartphone oder Tablet ins Internet zu gehen. Unter den 14- bis 19-Jährigen waren es 76 Prozent, unter den 20- bis 29-Jährigen 73 Prozent und unter den 30- bis 39-Jährigen immerhin noch 58 Prozent. Tendenziell gehen mobile Onliner dabei häufiger am Tag ins Netz als rein stationäre Nutzer.

1 Kommentar

3. Juli 2014

Gamification ist eines der meist genutzten Schlagworte unserer Zeit und umschreibt die zunehmende Durchdringung der alltäglichen Lebenswelt mit spieltypischen Prinzipien: Beim Einkaufen lassen sich Prämien- und Treuepunkte sammeln, Bahn- und Flugreisende werden mit Bonusmeilen belohnt, Social-Web-Nutzer sind auf der Jagd nach Retweets oder Followern und Sieben-Minuten-Freizeitsportler lassen sich durch entsprechende Apps mit Challenges und Zusatzleveln motivieren.

In vielen Fällen wird Gamification bislang allerdings als recht unscharf gefasster Dachbegriff verwendet, unter dem ein breites Spektrum unterschiedlicher Gegebenheiten Platz findet. Der kürzlich erschienene und kostenfrei abrufbare englischsprachige Sammelband »Rethinking Gamification« (edited by Mathias Fuchs, Sonia Fizek, Niklas Schrape & Paolo Ruffino) will dies ändern und wartet mit einer Vielzahl an (medien-)theoretischen bzw. -historischen, gegenwartsdiagnostischen und gesellschaftsphilosophischen Beiträgen auf, die sich dem Phänomen der Gamifizierung des Lebens aus unterschiedlichen Perspektiven nähern:

»This book […] intends to explore the concept of gamification, its history and applications, its implications for theory and practice. It also aims at doing more than simply mapping a trend, or providing guidelines for the design of gamification apps. In this book the concept of gamification will be rethought, through several distinct approaches and a multitude of questions. […] we hope this publication will revamp the debate on gamification as a much more general concept for the study and adoption of games, or game-like environments, and their influences in contemporary life.«

22. Juni 2014

Mitte Juni ist der Reuters Institute Digital News Report 2014 erschienen, der auf Online-Umfragen in Frankreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Spanien, Italien, Japan, Brasilien, USA und UK basiert. Insgesamt wurden rund 19.000 Onliner befragt; die Möglichkeit zur individuellen interaktiven Auswertung der Daten gibt es auf digitalnewsreport.org. Eine Zusammenfassung für die BRD liefert das Hans-Bredow-Institut. Einige Kernergebnisse:

Weiterlesen »

13. Juni 2014

Zu dem Sammelband »Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien« ist nun auch eine Rezension in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) erschienen:

»Gegenstand des Buches ist die soziale und ökonomische Verbreitung digitaler Angebote im Internet und auf dem mobilen Markt. Dabei interpretieren Dolata und Schrape die mediale Transformation weniger als einen radikalen Wandel im Sinne eines plötzlichen Medienumbruchs, sondern vielmehr als einen eher schrittweise voranschreitenden Prozess. […] Aufgrund der hohen Qualität der Beiträge kann der Band auch als Ansporn betrachtet werden, anhand der Forschungsvorlagen die bestehenden Lücken in allen behandelten Bereichen des Bandes mit weiterführenden Analysen zu füllen.«

3. Juni 2014

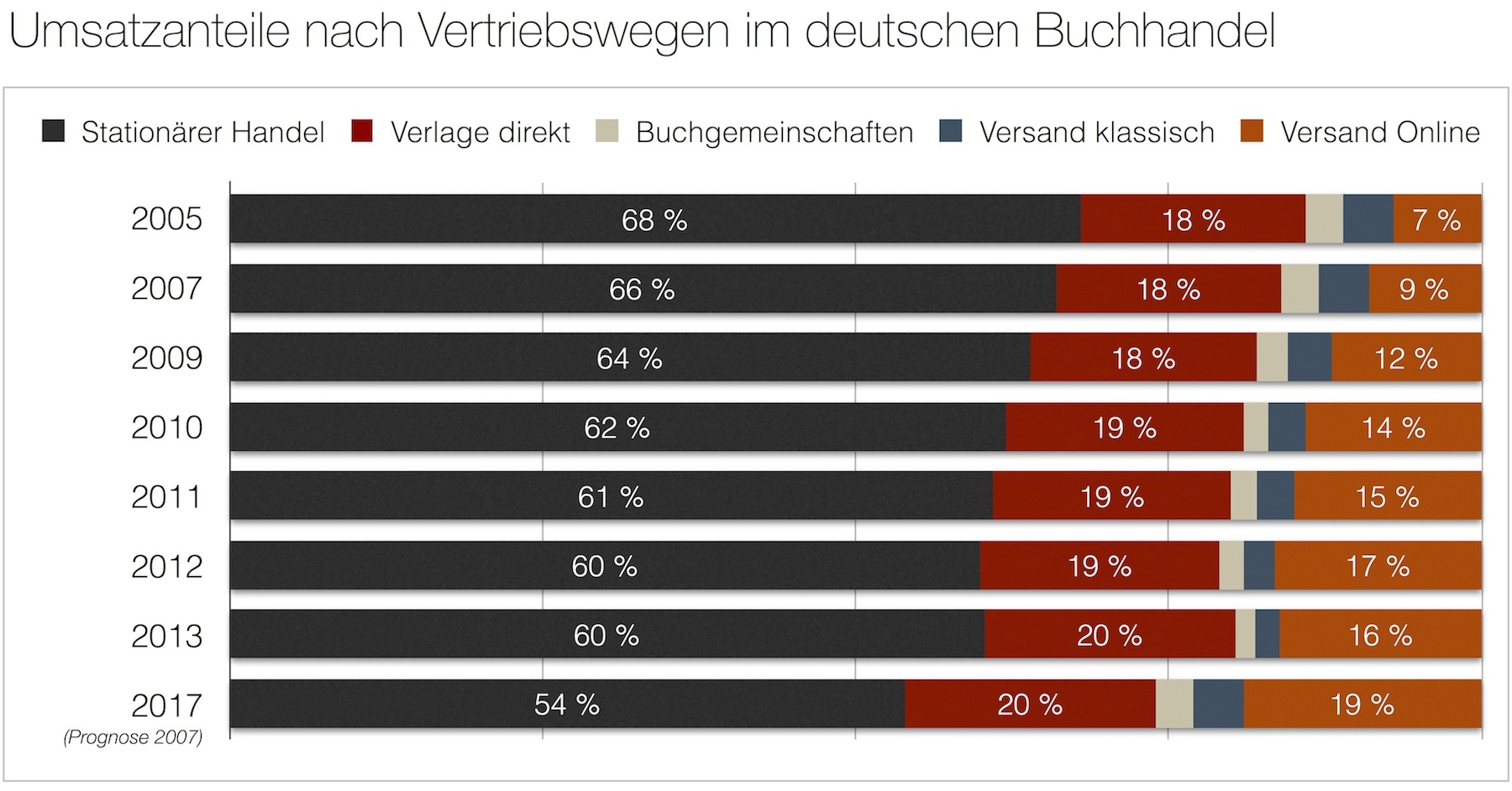

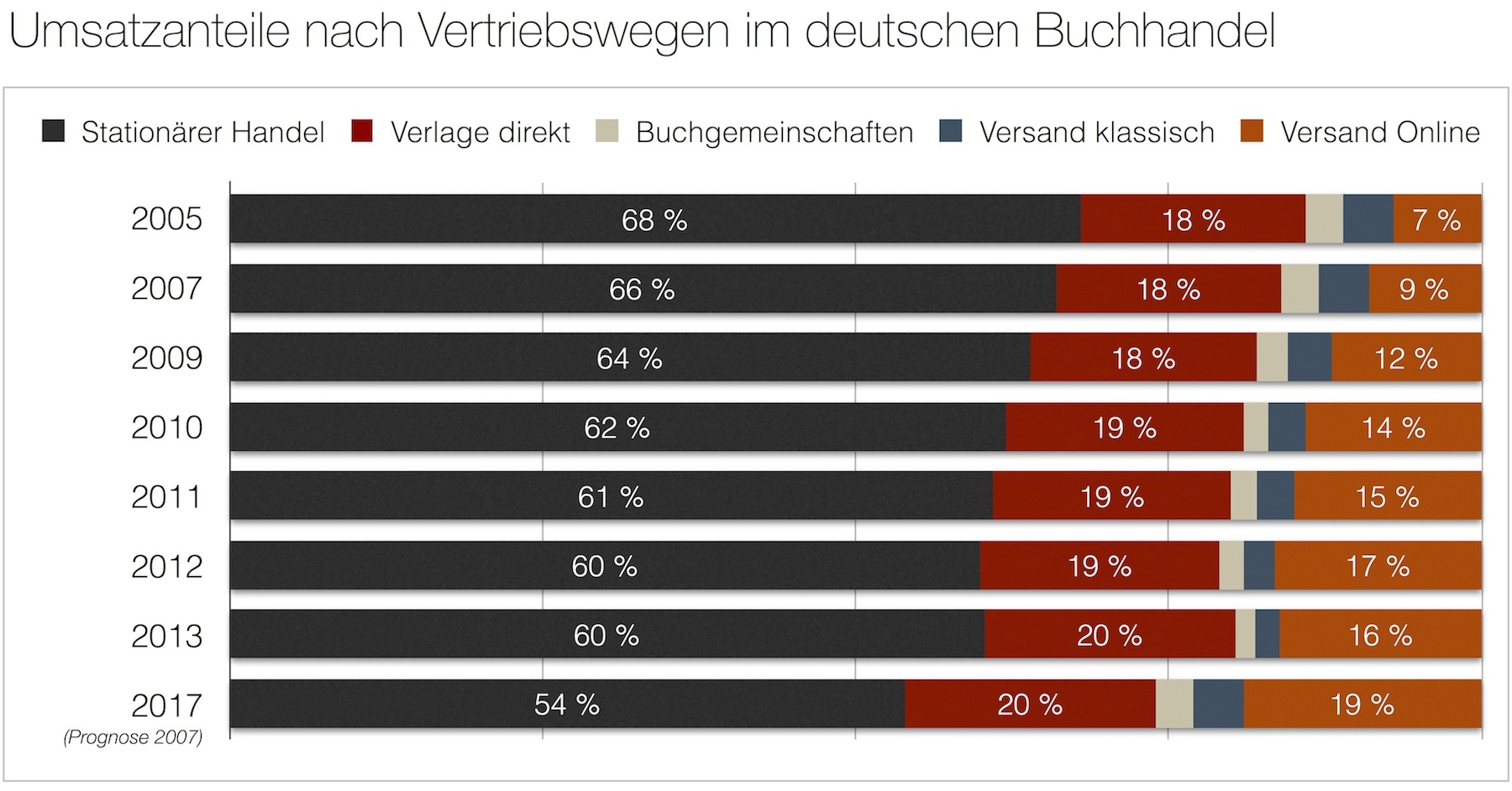

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat heute die Umsätze buchhändlerischer Betriebe nach Vertriebswegen für das Jahr 2013 veröffentlicht: Der Gesamtumsatz des deutschen Buchhandels lag 2013 relativ stabil bei 9,5 Mio. Euro; der Anteil des stationären Buchhandels (Sortimenter, Warenhäuser, sonstige Verkaufsstellen) blieb wie 2012 bei 60 Prozent. Der Anteil des direkten Verlagsbuchhandels hat leicht zugenommen, während der Anteil des Online-Buchhandels erstmals um ca. 0,5 Prozent zurückgegangen ist. Der Umsatzanteil von E-Books lag 2013 laut diesem Daten-Kompendium bei 3,9 Prozent (2012: 2,4 Prozent) – und damit deutlich unter den mitunter verbreiteten Zahlen. Allerdings bezieht der Börsenverein lediglich E-Books für den privaten Gebrauch in seine Berechnungen ein.

Quelle: Börsenverein 2014; Picot/Janello 2007

2. Juni 2014

Einen kompakten und unterhaltsamen Überblick über den Wandel der Musikindustrie in den letzten 20 Jahren bietet die aktuelle Ausgabe der WDR ZeitZeichen: Die spannend produzierte Radioreportage lässt den Hörer in die Zeit des Napster-Hypes zur Jahrtausendwende eintauchen und führt in knapp 14 Minuten vor Augen, mit welchen essentiellen Herausforderungen die globale Musikindustrie durch den damit einhergehenden Wandel in der Rezeption konfrontiert war, die sie bis heute nicht vollständig überwunden hat.

Zur Reportage »

11. Mai 2014

Bereits Ende März 2014 ist der diesjährige State of the News Media Report erschienen, der seit über 10 Jahren durch das Pew Research Center herausgegeben wird und einen Überblick über die sozioökonomischen Entwicklungen im US-amerikanischen Journalismus gibt. Dabei arbeitet der Report u.a. heraus, dass professionell produzierte Nachrichteninhalte auch auf Social-Networking-Plattformen wie Facebook eine Rolle spielen und zugleich die Grenze zwischen unabhängiger Berichterstattung sowie Public-Relations-Content im Online-Bereich zunehmend verwischt:

»The year also brought more evidence than ever that news is a part of the explosion of social media and mobile devices, and in a way that could offer opportunity to reach more people with news than ever before. Half of Facebook users get news there even though they did not go there looking for it. And the Facebook users who get news at the highest rates are 18-to-29-year-olds. […] In digital news, the overlap between public relations and news noted in last year’s State of the News Media report became even more pronounced. One of the greatest areas of revenue experimentation now involves website content that is paid for by commercial advertisers – but often written by journalists on staff – and placed on a news publishers’ page in a way that sometimes makes it indistinguishable from a news story.«