6. Januar 2015

Die Studie Jugend, Information, (Multi-)Media (JIM) wird seit 1998 durchgeführt. Für die JIM-Studie 2014 wurden zwischen Mai und Juli 2014 rund 1.200 deutschsprachige Zielpersonen im Alter von 12 bis 19 Jahren telefonisch befragt (CATI, repräsentative Stichprobe, Grundgesamtheit: ca. 6,5 Mio.), davon 87 Prozent Schüler, 8 Prozent Auszubildende und 3 Prozent Studierende. Einige Kernpunkte:

Weiterlesen »

2. Januar 2015

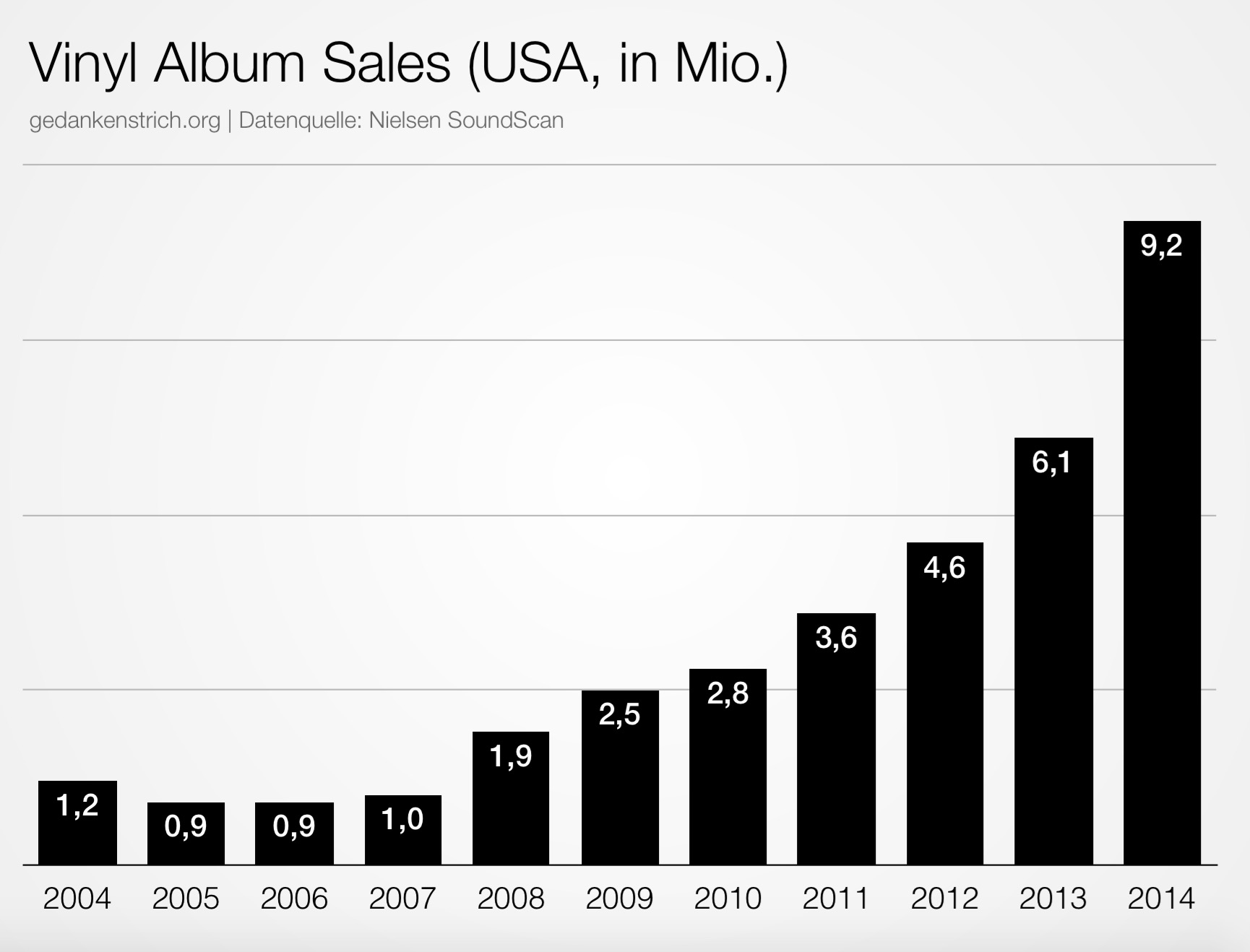

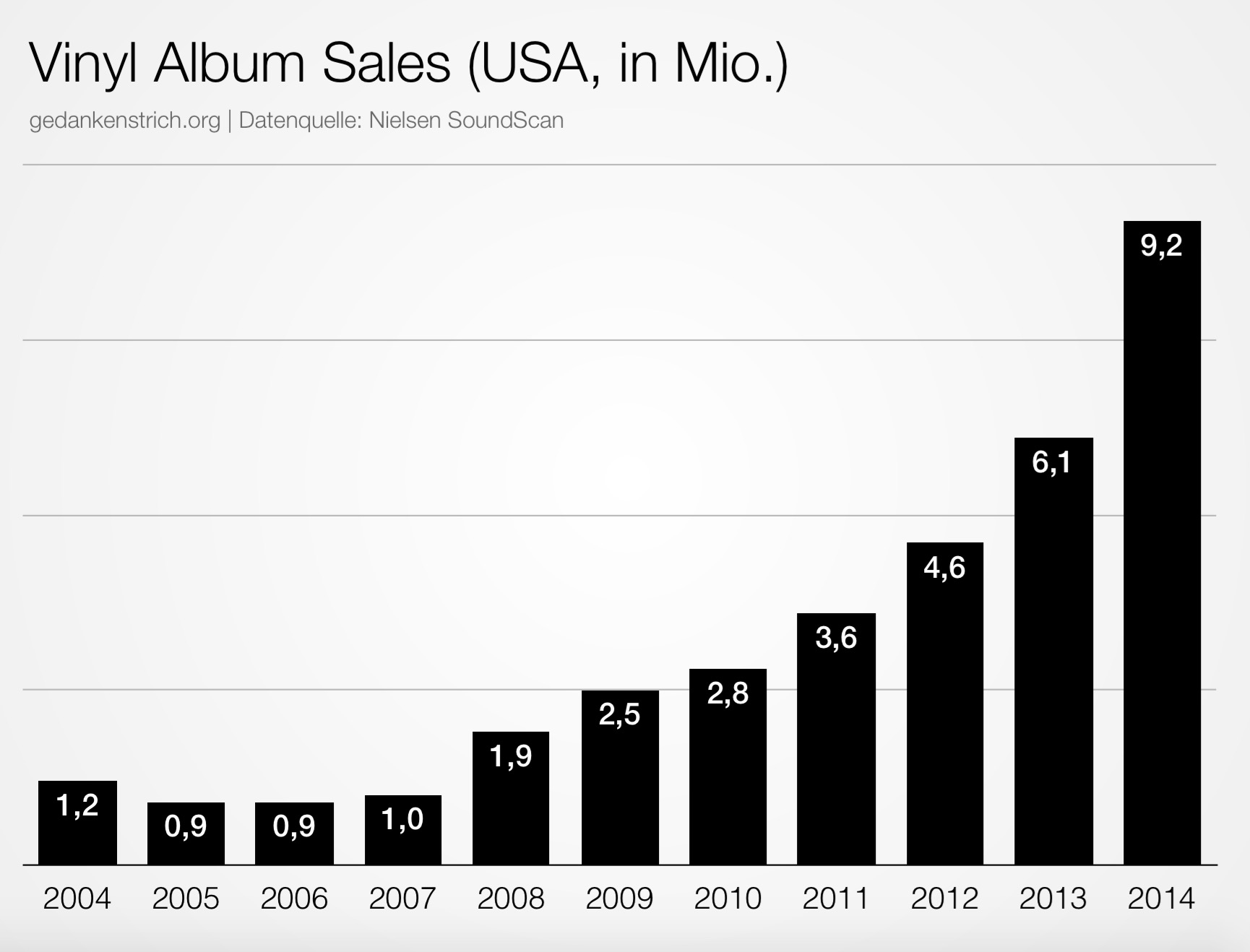

Nielsen zufolge wurden in den USA 2014 rund 9,2 Mio. Vinyl-Platten verkauft, was erneut eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Zum Vergleich: Insgesamt wurden 2014 laut Nielsen 257 Mio. Alben verkauft (2013: 289 Mio.), davon 106,5 Mio. als digitale Downloads. Etwas mehr als 6 Prozent aller physischen Album-Verkäufe entfielen im letzten Jahr auf Schallplatten.

22. Dezember 2014

Auf Youtube dominieren Produktionen von TV-Sendern und professionellen Unterhaltungskünstlern sowie Musikvideos. Dazwischen finden sich allerdings mittlerweile auch eine ganze Reihe an Youtube-Stars, die den Geschmack der sogenannten ›digital natives‹ auf eine Weise treffen, wie er von klassischen Medienanbietern kaum bedient werden kann, und mit ihren Videos (via Werbung) inzwischen auch Geld verdienen. Einer der erfolgreicheren Youtube-Stars (30 Mio. Klicks pro Monat) – der 1990 geborene Simon Unge – hat sich nun lautstark beschwert (»So ein Scheißhaufen«): Über den führenden Online-TV-Werbevermarkter Mediakraft, bei dem er seit gut einem Jahr unter Vertrag steht.

Weiterlesen »

18. Dezember 2014

Bereits seit einigen Jahren werden durch Jens Schröder bzw. 10000 Flies regelmäßig die deutschsprachigen ›Leitmedien‹ im Social Web ermittelt – also jene Publikationen, die gemessen an Likes, Shares und Kommentaren auf Facebook, Verlinkungen auf Twitter sowie Shares und +1-Klicks bei Google+ die breiteste Resonanz im Social Web erhalten.

Meistbeachtete Medien im Social Web (Quelle: www.10000flies.de)

| Sep. 2014 | Okt. 2014 |

| 1 | Bild (2.676.962) | Bild (3.393.204) |

| 2 | Heftig (1.951.438) | Heftig (1.984.748) |

| 3 | Spiegel Online (1.514.579) | Spiegel Online (1.649.488) |

| 4 | RTL.de (1.214.986) | Die Welt (1.333.684) |

| 5 | Die Welt (842.885) | RTL.de (1.162.999) |

| 6 | Der Postillon (798.803) | Focus Online (1.020.432) |

| 7 | Focus Online (708.586) | Zeit Online (845.582) |

| 8 | DFB (693.190) | N24 (734.119) |

| 9 | Zeit Online (658.150) | Der Postillon (623.751) |

| 10 | N24 (503.644) | Süddeutsche.de (577.648) |

Im Vergleich zu den im deutschsprachigen Social Web meistbeachteten Inhalte-Anbietern im

4. Quartal 2013 haben sich im letzten Jahr (neben den ansteigenden Zahlen zur Verbreitung) einige bemerkenswerte Verschiebungen ergeben:

Weiterlesen »

29. November 2014

Im November 2009 erblickte gedankenstrich.org die Welt – zunächst als Blog-Begleitung für das Magister-Seminar »Verändert das iPhone die Gesellschaft? Der Einfluss von Mobile Devices auf die Kommunikation«, das ich im Wintersemester 2009/2010 zusammen mit Stephan Gillmeier am Institut für Soziologie in Freiburg veranstaltet habe. Der Domain-Name war zunächst ein Kompromiss – oder anders formuliert: Es war schlicht keine naheliegendere Adresse frei.

Weiterlesen »

5. November 2014

Anlässlich des diesjährigen »Million Mask March« beschäftigen sich die Die Welt (5.11.2014, S. 14) und Die Welt kompakt bzw. die Journalisten Benedikt Fuest und Eva Köhler in einem ausführlichen Hintergrundbeitrag mit dem Phänomen Anonymous. Der Artikel (Onlineversion) bietet eine kurze Einführung in das Thema (z.B.: Was verbirgt sich eigentlich hinter der Abkürzung DDoS?), einen bündigen Überblick zur Geschichte des Kollektivs, diskutiert die Einflusspotentiale von Online-Protest sowie mögliche Beweggründe der involvierten Hacker und lässt neben einigen Anonymous-Aktivisten u.a. auch netzpolitik.org-Gründer Markus Beckedahl sowie einige Wissenschaftler (so u.a. auch mich) zu Wort kommen.

19. Oktober 2014

Mitte Oktober ist die Allensbacher Computer- und Technikanalyse (ACTA) 2014 erschienen, die zu den wenigen repräsentativen Bevölkerungsumfragen zur Mediennutzung in der BRD zählt, die bereits seit Ende der 1990er Jahre durchgeführt werden. Befragt wurden zwischen April und Juli 2014 rund 8100 Personen ab 14 Jahren (mündlich-persönliche Interviews; Quoten-Auswahlverfahren).

Weiterlesen »