1. September 2013

Vor genau 30 Jahren, am 1. September 1983, führte die Deutsche Bundespost den Bildschirmtext ein. Anlässlich dieses Jubiläums nachfolgend eine kleine Reise in die Vergangenheit (aus: Wiederkehrende Erwartungen: Visionen, Prognosen und Mythen um neue Medien seit 1970) …

Der Bildschirmtext (Btx) sollte ab 1980 [.] die »größte Informationsrevolution seit der Erfindung des Buchdrucks« sowie den Abschied von Druck bzw. Papier einläuten (Spiegel 1980b: 142), für den »informierten Bürger« eine ideale Möglichkeit bieten, um »an wesentlichen Entscheidungen unmittelbar teilzunehmen« (Haefner 1984: 290) und nach Eindruck nicht weniger Beobachter zu einer bedeutsamen Konkurrenz für die klassischen Massenmedien werden (Quandel/Tonnemacher 1983; kritisch: Ratzke 1981).

Angesichts solcher Hyperbeln erscheint es kaum verwunderlich, dass sich fast alle großen massenmedialen Anbieter mit Inhalten an den Btx-Feldversuchen der frühen 1980er Jahre beteiligten, zumal eine von der Deutschen Bundespost in Auftrag gegebene Untersuchung für 1986 mit 1 Mio. und für 1989 mit über 3 Mio. Btx-Nutzern rechnete (Königshausen 1993). Eine unabhängige wissenschaftliche Begleitstudie ging zwar von einer weniger steilen Diffusionskurve aus, teilte aber die Ansicht, dass Btx auf lange Sicht zu einem Massendienst avancieren würde (Seetzen et al. 1983; Fromm 2000).

Weiterlesen »

1 Kommentar

31. August 2013

Im Fernsehen, im Radio, im Internet, auf dem Flughafen, in der Innenstadt, entlang der Autobahnen – Werbung ist allgegenwärtig. Und vermutlich weitaus häufiger als es aufgeklärten Europäern lieb sein kann, folgen wir ebendieser in unseren Kauf- und Konsumentscheidungen, denn – wie sich kürzlich in einer Rezension zu der App kaufDA lesen ließ – »an irgendetwas müssen wir uns ja orientieren«.

Auch Niklas Luhmann hat sich im Zuge seiner Reflexionen über die Massenmedien Mitte der 1990er Jahre mit der Werbung beschäftigt und sprach ihr dabei unter anderem die latente Funktion zu, »Leute ohne Geschmack mit Geschmack zu versorgen«. Im Folgenden finden sich einige seiner Thesen zu Werbung, die in vielen Belangen wohl auch heute noch eine hohe Anschlussfähigkeit aufweisen:

Weiterlesen »

1 Kommentar

25. August 2013

Bereits vor einigen Wochen ist der Reuters Institute Digital News Report 2013 erschienen, welcher auf Online-Umfragen in Frankreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Italien, Japan, Brasilien, USA und UK im Januar und Februar 2013 basiert (in der BRD lag das Sample bei 1000 Befragten). Einige dem Anspruch nach repräsentative Ergebnisse:

- Die »Internet Population« liegt in Deutschland mittlerweile bei 67 Mio. (UK: 52 Mio.; USA: 245 Mio.; F: 52 Mio.). Der Anteil der Online-Nutzer beträgt damit in allen vier genannten Ländern um die +/- 80 Prozent.

- Irgend an Nachrichten interessiert zeigten sich in Brasilien 87 Prozent, in Spanien 81 Prozent, in der BRD 80 Prozent, in Frankreich 75 Prozent und in den USA 71 Prozent der Befragten, wobei das Interesse mit steigendem Alter generell zunimmt. Vor allen Dingen die deutschen Befragten (53 Prozent) sind dabei an regionalen Nachrichten interessiert. 54 Prozent der Befragten sind in der BRD an der Politik des eigenen Landes sehr interessiert, während es in GB lediglich 33 Prozent sind.

- Die primäre Nachrichtenplattform bleibt bisher in der BRD und Frankreich das Fernsehen, während in den USA und Großbritannien Online-Kanäle fast gleichauf sind und in Spanien, Italien, Japan und Brasilien (knapp) darüber liegen. Print und Radio werden in keinem der beobachteten Länder von der Mehrheit der Befragten als primäre Nachrichtenkanäle eingestuft. Erwartungsgemäß variiert die Online-Affinität auch beim News-Abruf nach Alter.

Weiterlesen »

2. August 2013

Sommerzeit, Urlaubszeit — doch das war keineswegs immer schon so, wie ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Das Wort urloup gab es zwar auch schon im Mittelalter bzw. in der frühen Neuzeit, bezeichnete damals allerdings noch ganz allgemein eine ›Erlaubnis‹ – z.B. die Erlaubnis, sich aufgrund dringender Geschäfte von Hof oder Truppe entfernen zu dürfen. Urlaub im heutigen Sinne hingegen war bis hinein ins 20. Jahrhundert alles andere als ein Alltagsphänomen.

Eine zunehmende Lust am Reisen entwickelten die Schichten, die es sich leisten konnten (also vornehmlich der Adel), allerdings bereits im 18. Jahrhundert – entweder, um sich zu bilden oder um sich gesundheitlich zu stärken. Besonders beliebt waren vor allen Dingen bei der britischen adligen Jugend Bildungsreisen, um die Kultur des europäischen Festlandes zu erkunden (z.B. nach Paris oder Rom). Ein prototypischer Bildungsreisender war Johann Wolfgang von Goethe, der zwischen September 1786 und Mai 1788 eine äußerst ausgedehnte Reise durch Italien unternahm.

Weiterlesen »

23. Juli 2013

Laut einer Studie von Deepfield kommunizierten in den zurückliegenden Wochen an einem typischen Tag 62 Prozent aller mit dem Internet verbundenen Endgeräte in Nordamerika mindestens einmal mit den Servern von Google – das ist nach Aussage der Analysefirma neuer Rekord. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur PCs, Tablets und Smartphones, sondern auch Spielekonsolen, Smart TVs und embedded devices.

Die nach eigener Aussage repräsentative Studie kommt auf der Basis von »anonymized data from core Internet infrastructure (i.e. backbone routers)« überdies zu dem Schluss, dass Google-Dienste mittlerweile (2013) für 25 Prozent des gesamten Online-Verkehrs in Nordamerika verantwortlich sind. 2010 lag dieser Anteil noch bei rund 6 Prozent: »Based on measurements of end device and user audience share, Google is now bigger than Facebook, Netflix and Twitter combined.«

Weiterlesen »

14. Juli 2013

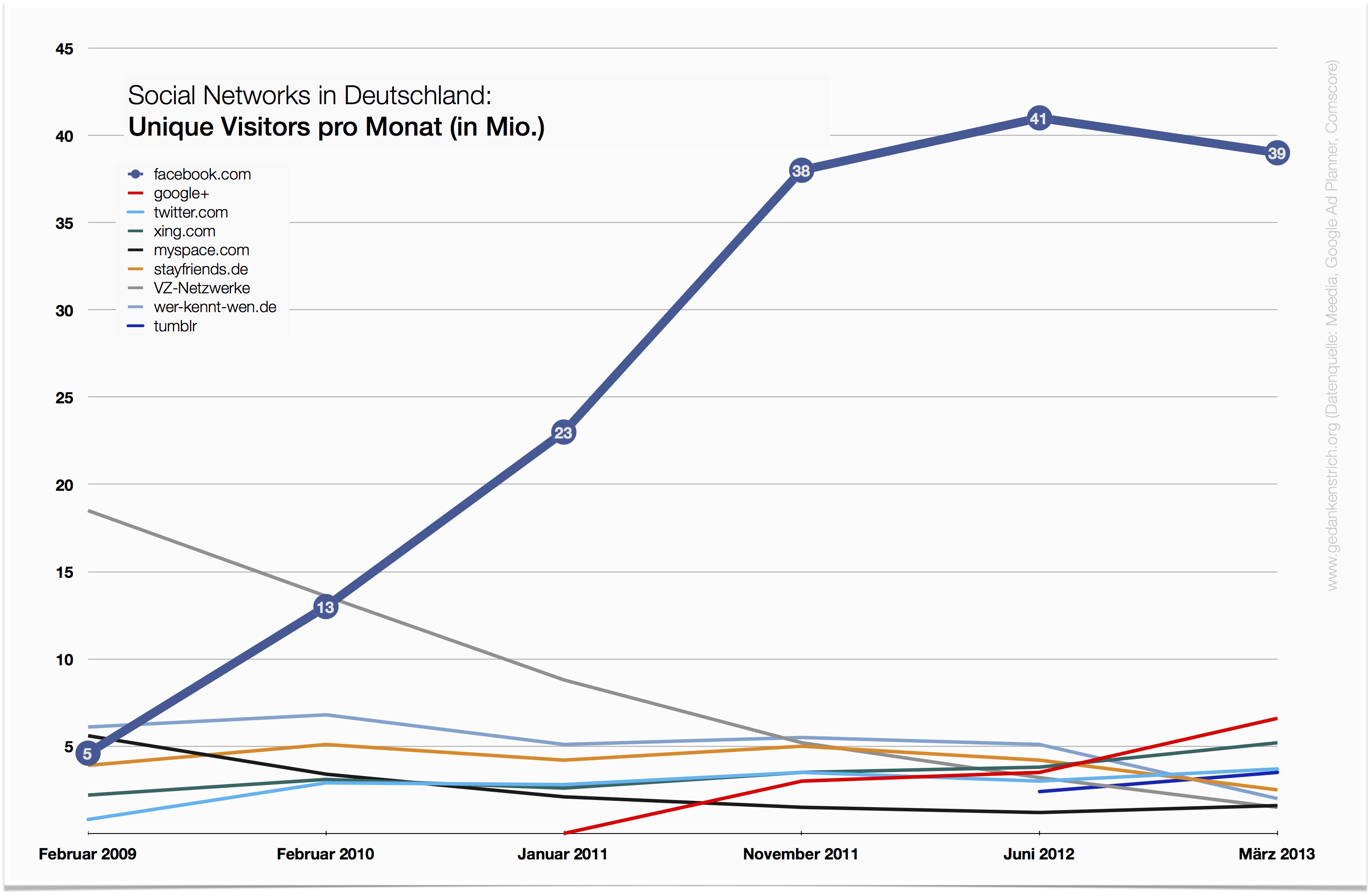

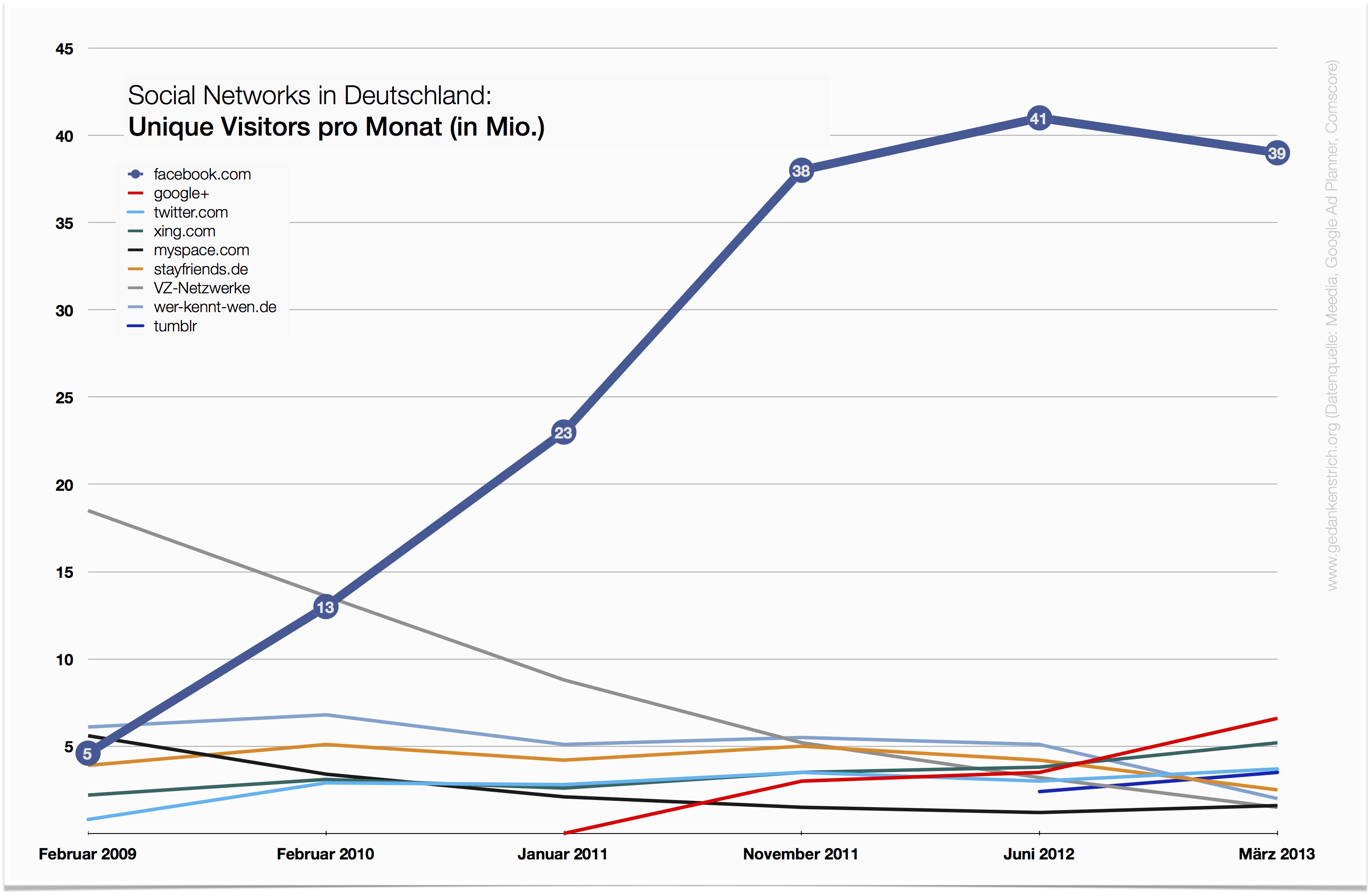

Die VZ-Netzwerke sind quasi weg vom Fenster und wer-kennt-wenn sowie stayfriends verschwinden ebenfalls langsam in der Bedeutungslosigkeit; Facebook führt in Sachen Unique Visitors pro Monat noch immer meilenweit vor allen anderen Plattformen, baut seinen Vorsprung aber nicht mehr weiter aus; Google+ liegt mittlerweile auf Platz zwei und das Karriere-Netzwerk Xing auf Rang 3; Twitter bleibt auf relativ geringem Niveau vergleichsweise stabil und das Blogging-Network tumblr steigt erstmals in die Top-5 ein – in der Langfristbetrachtung wird offenbar, dass sich der Markt für Social-Networking-Plattformen in der BRD seit 2009 deutlich konsolidiert hat.

1 Kommentar

9. Juli 2013

Zu dem Sammelband »Internet, Mobile Devices und die Transformation der Medien« ist eine weitere Rezension (Springerlink) in der Fachzeitschrift Publizistik erschienen:

»Dass die digitalen Medien alle Bereiche unserer Gesellschaft grundlegend verändern, ist längst ein Allgemeinplatz. Wie genau aber dieser Wandel abläuft, ist schon schwieriger zu beantworten […]. Der vorliegende Band versteht sich als Beitrag zu dieser andauernden Debatte, wobei seine zentrale These bereits im Untertitel auftaucht. Wir erleben keinen radikalen Wandel, sondern eine schrittweise Rekonfiguration bestehender Strukturen, die keiner einheitlichen Logik, Richtung und Dynamik folgt.

[…] Der Band versammelt eine durchaus beachtliche Bandbreite von Texten, die diese Annahme an ganz unterschiedlichen Gegenständen diskutieren […]. Eher unüblich für einen Tagungsband: Einige Monate nach der Tagung fand ein zusätzlicher Workshop statt, in dem die Autorinnen und Autoren ihre ausformulierten Texte untereinander diskutierten. Dem Band kam dieses Vorgehen zugute […]. Letztlich aber – und das ist nicht als Vorwurf gemeint – wird auch für diese Aufsatzsammlung gelten, dass interessierte Leser wohl kaum den ganzen Band, sondern nur einzelne Beiträge zu ihren eigenen Forschungsinteressen lesen und verwenden werden. Denn der Wert des Bandes liegt gerade darin, zahlreiche fundierte, teils auf eigener empirischer Forschung basierende Beiträge zu versammeln, die uns dabei helfen, die Auswirkungen digital vernetzter Medien auf unsere Gesellschaft besser zu verstehen und zu erklären.«

1 Kommentar