14. März 2011

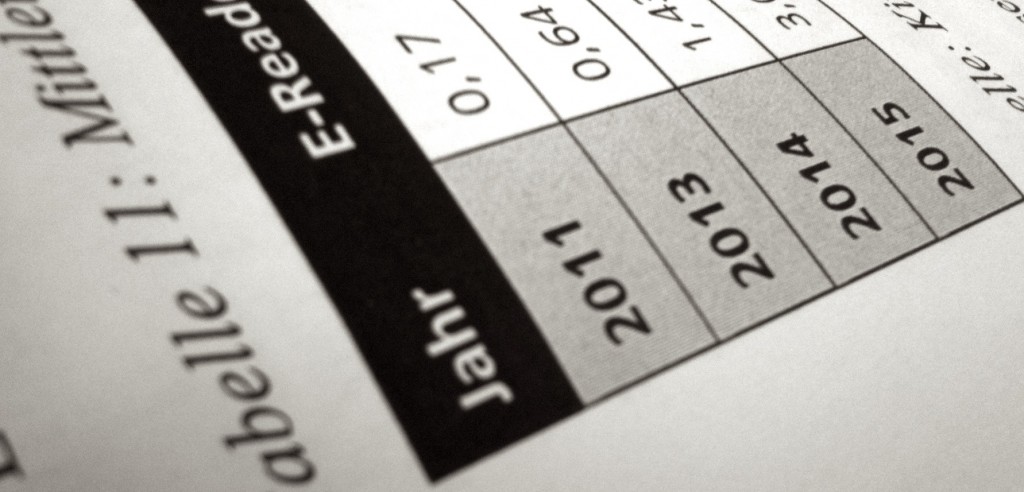

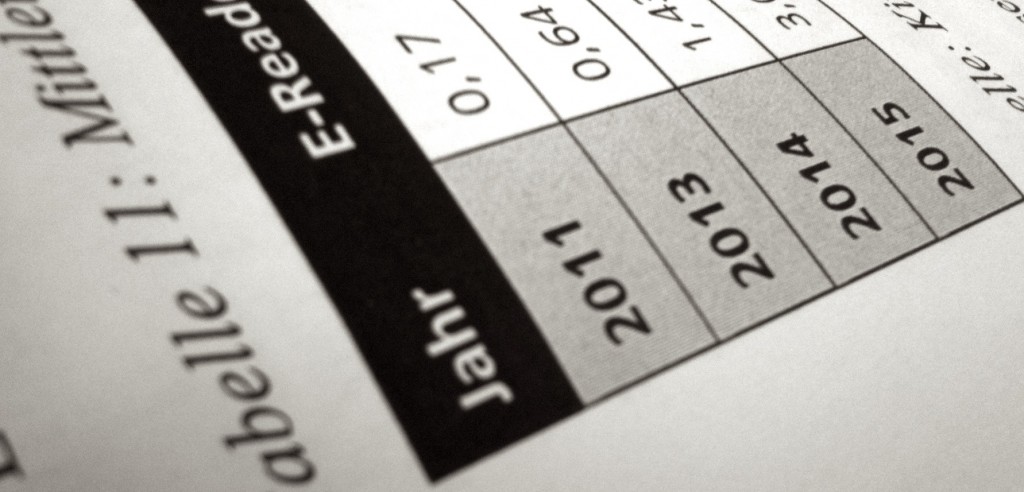

Heute ist eine aktuelle Studie des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der GfK Panel Services erschienen, welche die Effekte von E-Books und E-Readern auf den deutschen Buchmarkt beobachtet und sich gut in die Langfristbeobachtungen und die daraus abgeleiteten Szenarien einordnen lässt, welche in »Gutenberg-Galaxis Reloaded?« bzw. im zugrundeliegenden Discussion-Paper angestellt wurden.

Unter anderem beleuchtet die Untersuchung, deren Kernergebnisse sich auf den Seiten des Börsenvereins abrufen lassen, folgende Punkte:

- Die Vorlieben der Buchkäufer in der BRD: Nur wenige Konsumenten wollen auf das gedruckte Buch und das damit verbundene Leseerlebnis verzichten.

- Die wahrgenommenen Vorteile von E-Books: Digitale Bücher werden als umweltfreundlicher empfunden und könnten nach Verbrauchermeinung vor allen Dingen günstiger als gedruckte Bücher angeboten werden (was aber derzeit nur bedingt der Fall ist). Weiterlesen »

28. Februar 2011

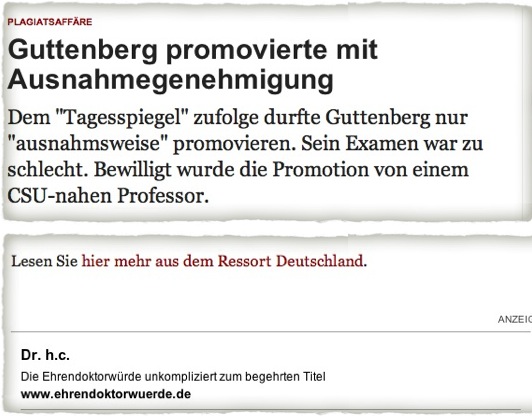

Die Qualitätsblätter dieser Republik geben sich in diesen Tagen alle Mühe, die Flammen um Guttenbergs wissenschaftliche Verfehlungen hoch zu halten – und dies vollkommen zurecht (vgl. GuttenPlag Wiki – Update: KTG ist zurückgetreten). Bei der Zusammenstellung ihrer Anzeigen (zum Teil durch Google vollautomatisiert) ist ZEIT-Online allerdings mindestens heute ein Fauxpas unterlaufen, der sich nahtlos in einen Buchreport-Beitrag zu den Werbepraktiken der Zeit-Print-Ausgabe einreiht (J. Leser: »Die Zeit wird 65 – ein Rentenbescheid«):

Diese unscheinbare Text-Anzeige, die sich via Google AdWords unter einen Artikel geschmuggelt hat (28.2.2011, 14.56 Uhr, hier der ganze Screenshot), der zwischen den Zeilen mögliche Mauscheleien schon bei Guttenbergs Zulassung als Doktorand anheim stellt, führt direkt zu einem Angebot (ehrendoktorwuerde.de), das »Klienten [ohne] abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium« auf der Suche »nach einer außergewöhnlichen Ehrung« unterstützt:

Weiterlesen »

13. Januar 2011

Es gibt Videos, die gehen derzeit auf »Youtube« neben der neuerlichen Überflutung des Portals durch DSDS-Casting-Ausschnitte einfach unter, obwohl sie durchaus sinnvolle und bündige Impulse zu aktuellen öffentlichen Debatten geben, was nicht unbedingt für die beschworene »Weisheit der Vielen« spricht. Ein solcher Beitrag ist ein Interview des »elektronischen Reporters« mit dem amerikanischen Blogger, Reporter und Forscher Jeff Jarvis, der eine ziemlich eindeutige Position zur Zukunft des Journalismus vertritt:

»Sie [klassische Massenmedien] müssen herausfinden, was sie am Besten können – und den Rest verlinken. […]. Wir in den großen Medien sind gewohnt, die Welt in einem Karton mit einem Schleifchen obendrauf aufzubereiten. […] We package the world.

[…] Die zukünftige Rolle des Journalismus […]: Wir vermitteln, wir sammeln Inhalte, wir finden die guten Sachen. Wir vermitteln vielleicht mehr, als wir kreieren. Wir finden vielleicht etwas und sagen: Das ist nicht gut genug. Und möglicherweise helfen wir, es besser zu machen. Weiterlesen »

1 Kommentar

6. Januar 2011

Schon bevor Apple im April 2010 das iPad lancierte, schlugen die Visionen und Prognosen zum elektronischen Buch ähnlich hohe Wellen wie bereits Ende der 1990er Jahre. So wurde auf den Experimental-Seiten der ›Zeit‹ 2009 schon einmal vorsorglich den Tod der klassischen Buchindustrie in allen verfügbaren Farben ausgemalt:

»Genauso selbstverständlich, wie die Großeltern eine Platte auf den Dual legten, laden sie sich [.] die kommentierte und verlinkte Ausgabe der Kurzgeschichtensammlung von Marie Luise Kaschnitz aufs Handy […]. Es sind die gut verdienende Mittdreißiger, die ihr Leben jetzt schon mit dem iPhone organisieren. […] Die Vorstellung, 200 Bücher der Gegenwartsliteratur auf einem Gerät mit in den Urlaub zu nehmen, entspricht heute schon einer ganzen Generation, die zeitlich und räumlich völlig ungebunden ist. […] Wenn Bücher zu Dateien werden und Literatur zu Content, wird sich daran kaum ein brauchbares Geschäftsmodell knüpfen lassen. Einen wirksamen Kopierschutz wird es nicht geben. Wer digitale Bücher allen Ernstes kauft, wird dafür einen niedrigen Einheitspreis à la iTunes bezahlen […].«

Tatsächlich stellen das Internet und die Digitalisierung den Buchsektor seit Mitte der 1990er Jahre vor große Herausforderungen. Dabei lassen sich mit dem Online-Buchhandel, digitalen Zusatzprodukten und dem Auftreten marktfähiger Technologie-Sets zur Substitution des gedruckten Buches drei Wirkungsbereiche der neuen Technologien ausmachen. Das Buch braucht den klassischen Buchhandel nicht mehr zwangsläufig, um seine Leser zu erreichen, Inhalte müssen nicht mehr auf physischen Medien erworben werden und Kopierschutzverfahren werden nun auch für den Buchsektor relevant.

Neben kurzfristigen Transformationshypothesen, die je nach Standpunkt eine schwarzdunkle oder hell erleuchtete digitale Zukunft für das Kulturgut Buch ausmalen, liegen jedoch kaum tiefenscharfe umfassende Studien zur weiteren Entwicklung der Buchindustrie vor. Das Discussion Paper »Der Wandel des Buchhandels durch Digitalisierung und Internet« aus der Reihe »Stuttgarter Beiträge zur Organisations- und Innovationssoziologie« möchte – mit Blick auf die BRD – einen ersten Schritt in diese Richtung gehen, nimmt die Marktverschiebungen der letzten 15 Jahre in den Blick, die aus dem Auftreten von Hörbüchern, Online-Buchhandel, Books-on-Demand und E-Books resultieren, und entwirft auf dieser Grundlage drei Szenarien zur Zukunft des Buchhandels. Deutlich wird dabei, dass das Eingriffspotential der Digitaltechnologien auf diesem Feld ebenso hoch bewertet werden kann wie im Falle der Musikindustrie. Allerdings laufen die entsprechenden Verschiebungen bislang zeitlich entzerrter ab.

Download Paper (PDF)

27. November 2010

Das Buch als entschleunigende Freizeitlektüre hat sich bislang in bemerkenswerter Weise der Digitalisierung entzogen: Zwar wird schon seit vielen Jahren über die Wachablösung des gedruckten Buches fabuliert und es werden immer wieder neue Versuche gestartet, die unterschiedlichen Anspruchsgruppen von den Vorzügen der E-Reader zu überzeugen, aber bis dato hat sich der durchschnittliche Bücherkonsument diesbezüglich als äußerst widerspenstig erwiesen. Und dabei geben sich auch hierzulande einige Hersteller, Buchhandelsunternehmen und Verlage redlich Mühe, mit stetig verbesserten Lesegeräten, intuitiveren virtuellen Buchläden und wachsenden E-Book-Katalogen an die Benutzerfreundlichkeit gedruckter Bücher heranzukommen.

Der neueste Versuch besteht in dem nur noch 8 Millimeter dünnen Cybook Orizon des französischen Unternehmens Bookeen, das seit ein paar Tagen für rund 230 Euro auch im deutschen Online-Handel erhältlich ist und die digitale Lektüre dank seines Multitouch-Displays ins Zeitalter des iPads katapultieren will. Vollmundig verspricht der hauseigene Werbetext eine neue Generation von E-Book-Readern, mit dem sich Texte auf einem hochauflösenden papierähnlichen Display (167 dpi) lesen und mit Fingerstrichen umblättern bzw. vergrößern lassen. Darüber hinaus soll das Gerät drei Wochen ohne Stromzufuhr auskommen, bis zu 2000 Bücher speichern, via W-LAN den Zugriff auf neue E-Books und das Internet allgemein ermöglichen und dem Leser zudem die Option bieten, Markierungen und Notizen im Text vorzunehmen.

Weiterlesen »

14. November 2010

Mittlerweile lassen sich im Web vielerlei Archive aufspüren. Das macht es möglich, ohne viel Aufwand ausführlich in den Publikationen der letzten Jahrzehnte schmökern und die ein oder andere vergangene Zukunftsvorstellungsperle zu heben.

Das fängt an bei dem »Look«-Artikel »boy… girl… computer. New dating craze sweeps the campus«, der sich schon 1966 mit Computer-Dating beschäftigte, einem »Popular Science«-Artikel zum Bildtelefon von 1968 oder dem »Spiegel«-Artikel »Die Revolution der Roboter« von 1958, in dem Computer als »Dampfmaschinen des Geistes« bezeichnet wurden, und hört bei der ersten Erwähnung von »Handie Talkies« oder Datenschutz-Bedenken von 1968 (»The Computer Data Bank: Will it kill your Freedom?«) auf.

Quelle: Modernmechanix.com

Weiterlesen »

1 Kommentar