6. Januar 2013

Der Begriff Mesomedien, der Ende der 1990er Jahre u.a. durch Lars B. Karle geprägt wurde, konnte sich im deutschsprachigen Diskurs um die Onlinetechnologien nie breitenwirksam durchsetzen – und das ist eigentlich schade, denn er könnte durchaus auch heute noch zu einer klareren Sicht auf die Medienlandschaft beitragen. In einem neun Jahre alten Sammelband (»E-Merging Media«, Springer 2004) – also noch vor Aufkommen des Schlagwortes »Web 2.0« – wurden Mesomedien wie folgt gefasst:

»Meso-Medien, die sich an kleine Zielgruppen von einhundert bis einhunderttausend Teilnehmern wenden, […] werden durch das Internet erstmals auf eine ökonomisch tragfähige Basis gestellt. Die Verringerung der Anschaffungskosten für digitale [..] Bearbeitungsausrüstung erlaubt geneigten Amateuren zudem nahezu professionelle Arbeitsbedingungen.

[…] sie ermöglichen neue Formen der Überlagerung bestehender und sich entwickelnder Kommunikationskanäle […]. […] die Integration bestimmter Mesomedien-Elemente in bestehende Medienangebote [bietet] neue Möglichkeiten auch für traditionelle Medienanbieter.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

18. November 2012

Gedankenstrich.org ist nun seit ca. 3 Jahren online und seitdem erscheinen unter dem Titel »Heute ist die Zukunft von gestern« u.a. auch immer wieder Rückverweise auf einige Zukunftshoffnungen und -befürchtungen aus der Vergangenheit (siehe die Teile I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII und IX). In Teil X geht es um den Artikel »The National Data Center And Personal Privacy« von Arthur R. Miller aus dem Jahr 1967 (in: The Atlantic; via: Modern Mechanics), der in Vorbereitung seines Buches The Assault on Privacy (1971) erschienen ist und wie folgt beginnt:

»The modern computer is more than a sophisticated indexing or adding machine, or a miniaturized library; it is the keystone for a new communications medium whose capacities and implications we are only beginning to realize. In the foreseeable future, computer systems will be tied together by television, satellites, and lasers, and we will move large quantities of information over vast distances in imperceptible units of time.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

1. September 2012

Neulich ist mir ein Buch in die Hände gefallen, in das ich seit über 15 Jahren nicht mehr hineingelesen habe, aber dennoch zahlreiche Umzüge überlebt hat: Total digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder: Die Zukunft der Kommunikation von Nicholas Negroponte (München: Bertelsmann 1995).

Sein Epilog ist mit »Ein Zeitalter des Optimismus« überschrieben und spiegelt bereits viele der Hoffnungen und Ängste wider, die in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder an die Online- und Mobiltechnologien geknüpft wurden (siehe auch: »Wiederkehrende Erwartungen«):

»Das nächste Jahrzehnt wird den Missbrauch geistigen Eigentums und einen Einbruch in unsere Privatsphäre erleben. Wir werden Digitalvandalismus, Softwarepiraterie und Datendiebstahl kennenlernen. […] Lange bevor politische Bemühungen Erfolge zeigen […], werden Bits grenzenlos gespeichert und verändert werden […] Wahrscheinlich spielen in unserer digitalen Zukunft Zeitzonen eine wichtigere Rolle als Handelszonen.

[…] Bits lassen sich nicht essen, das heißt, sie können den Hunger nicht stoppen. Rechner besitzen keine Moral; sie können für komplexe Themenbereiche wie das Recht auf Leben und Sterben keine Lösungen anbieten. Aber […] wie eine Naturgewalt kann auch das Digitalzeitalter weder ignoriert noch gestoppt werden. Denn es besitzt vier mächtige Eigenschaften […]: Dezentralisierung, Globalisierung, Harmonisierung und Befähigung zum Handeln.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

22. Juni 2012

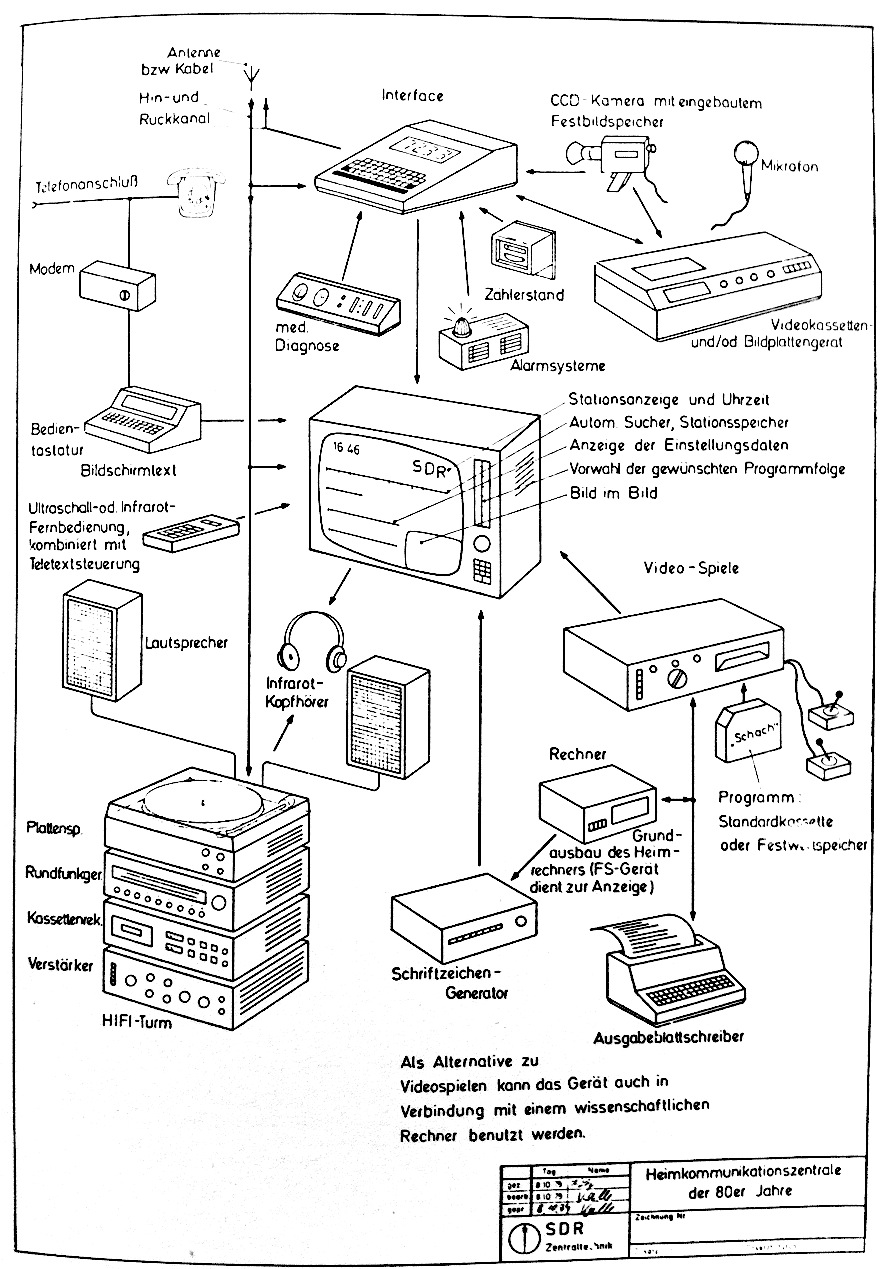

Der Bildschirmtext konnte sich hierzulande in den 1980er Jahren bekanntlich nicht durchsetzen (trotz entsprechender Werbekampagnen). Anfang der 1980er Jahre aber waren die mit dem neuen Medium verknüpften Erwartungen überaus weitreichend – und nicht wenige Beobachter sahen den »Abschied von Druck und Papier« in denkbare Nähe rücken (vgl. kritisch: Spiegel 32/1980).

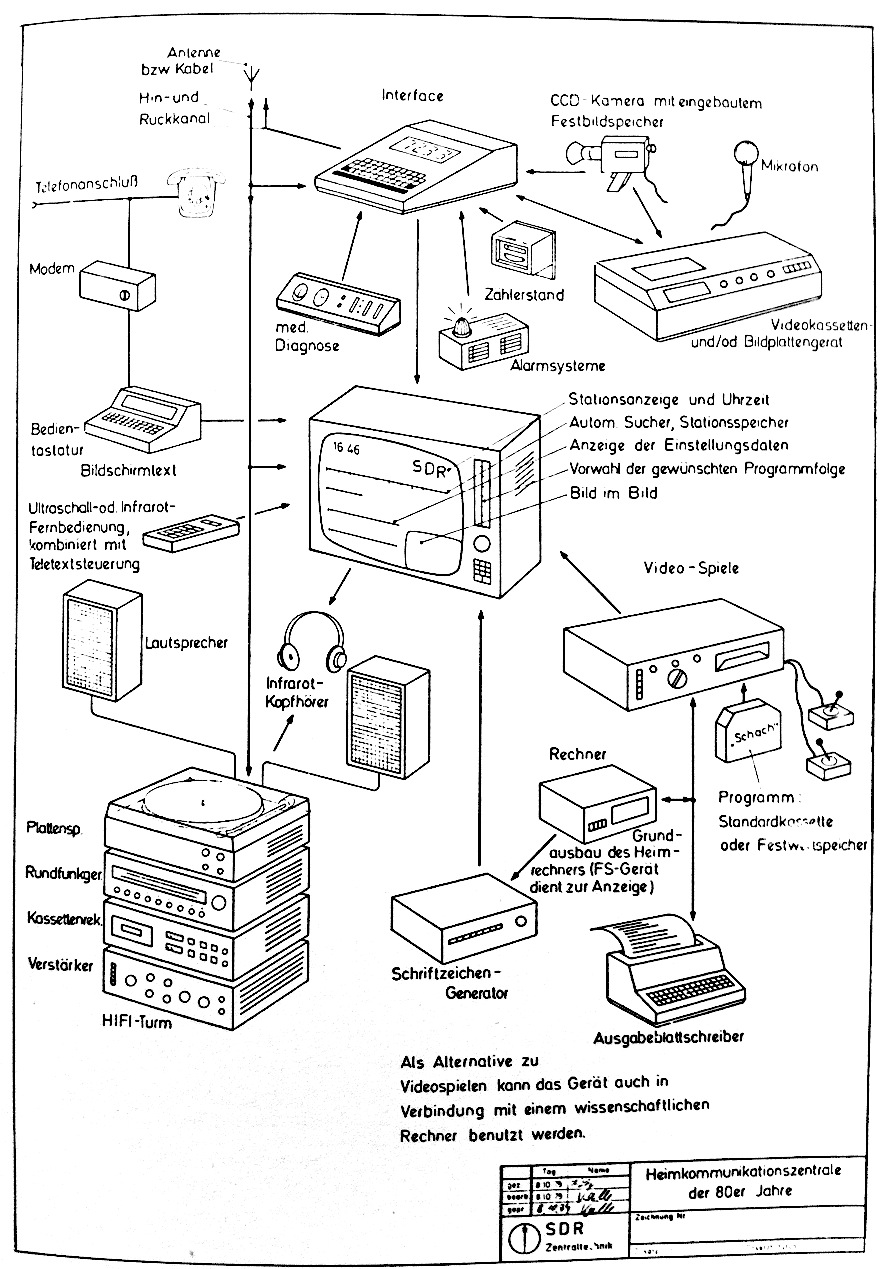

Der Bildschimtext als Bestandteil der »Heimkommunikationszentrale«

der 1980er Jahre (Quelle: Reichardt 1981: 99)

Weiterlesen »

1 Kommentar

2. April 2012

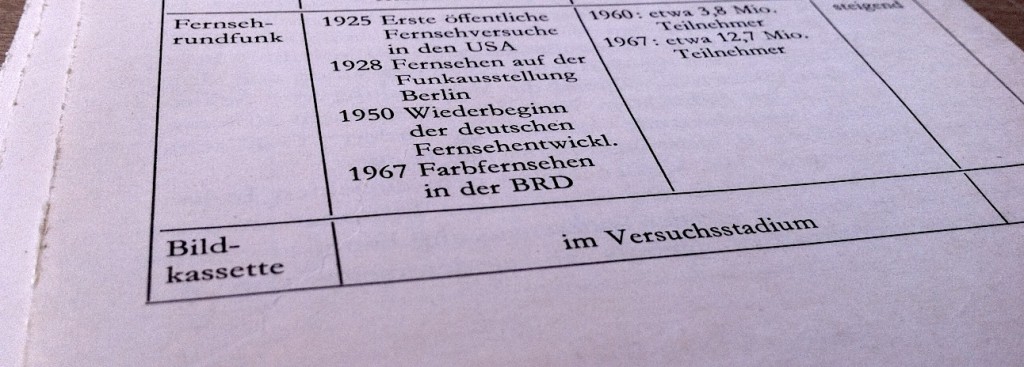

Vergangene Vorhersagen sind eine interessante Lektüre, nicht nur weil sie vor Augen führen, wie sich auch wissenschaftliche Auguren verschätzen können (oder eben auch nicht): Sie zeigen überdies, dass viele Hoffnungen und Ängste nicht erst in den aktuellen Debatten um neue Medien entstanden sind. Diesmal ist ein Text von Karl Steinbuch zur »Massenkommunikation der Zukunft« an der Reihe, zu finden im Sammelband Forschung ’72 – Berichte aus Wissenschaft und Technik, herausgegeben von der Zeitschrift Umschau in Wissenschaft und Technik (Frankfurt a.M. 1971: Fischer).

Weiterlesen »

1 Kommentar

4. März 2012

Im Kursbuch 20 (1970) vermutete Hans Magnus Enzensberger, dass die entfremdenden Effekte der Massenkommunikation einzig durch die Aufhebung der Rollenverteilung von Produzenten und Konsumenten überwunden werden könnten und die neuen elektronischen Medien dabei eine tragende Rolle spielen würden (Auszüge):

»In der heutigen Gestalt dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film [.] nicht der Kommunikation sondern ihrer Verhinderung. Sie lassen keine Wechselwirkung zwischen Sender und Empfänger zu […]. Dieser Sachverhalt lässt sich aber nicht technisch begründen. Im Gegenteil: die elektronische Technik kennt keinen prinzipiellen Gegensatz von Sender und Empfänger.

Die neuen Medien sind ihrer Struktur nach egalitär. Durch einen einfachen Schaltvorgang kann jeder an ihnen teilnehmen; die Programme selbst sind immateriell und beliebig reproduzierbar. […] Schon aus den angegebenen strukturellen Eigenschaften der neuen Medien geht hervor, dass keines der heute herrschenden Regimes ihr Versprechen einlösen kann. Nur eine freie sozialistische Gesellschaft wird sie produktiv machen können.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

28. September 2011

»Die Zukunft ist und bleibt unbekannt, denn mit jeder eintretenden Gegenwart schiebt sie sich hinaus, erneuert sich als Zukunft.«

Niklas Luhmann 1986: 38

Ohne Zukunftserwartungen können Organisationen keine Entscheidungen treffen bzw. weder Bewusstseins- noch Kommunikationssysteme operieren. Vor diesem Hintergrund werden in aller Regelmäßigkeit Prognosen aufgestellt, die lang- oder mittelfristig vorhersagen wollen, was kommen wird (vgl. »Heute ist die Zukunft von gestern«). Oder aber es wird versucht, z.B. durch Regulierungsmaßnahmen oder andere Lenkungsformen mitzubestimmen, welche Zustände eintreten. Gleichwohl ist »die Zukunft [.] inhärent ungewiss […]. Wer hier mit apodiktischen Behauptungen kommt, disqualifiziert sich selbst. Das hat, wie man wissen kann, das politische Ansehen wissenschaftlicher Expertise ruiniert« (Gotthard Bechmann).

Mit der Frage »Wie können wir wissen, was künftig der Fall sein wird?« bzw. »In welchen Formen präsentiert sich die Zukunft in der Gegenwart?« beschäftigt sich auch Niklas Luhmann (1992: 129–147) aus historisch-soziologischer Perspektive in einem kurzen Text, in welchem er zunächst darauf aufmerksam macht, dass ›Zukunft‹ zwar keine Erfindung der Neuzeit ist, aber die mit ihrer Kontingenz verbundene Unsicherheit als ein relativ junges Phänomen beschrieben werden kann:

»Bis weit in die Neuzeit hinein hatte man das gesellschaftliche Leben in einem Essenzenkosmos wahrgenommen, der die Konstanz der Wesensformen und der Elemente und damit auch der Größenordnungen garantierte. […] Die Unsicherheiten der Zukunft hielten sich im Rahmen einer prinzipiellen Abgestimmtheit der Welt […]. An der harmonia mundi war nicht zu zweifeln.« (Luhmann (1991: 131)

Weiterlesen »

4 Kommentare