1. März 2012

Facebook erreichte im Dezember 2011 laut comScore 55 Prozent aller Internetnutzer weltweit (Europa: 68%; Nordamerika: 83%) und ist damit der Primus unter den Social-Networking-Diensten. Aber Google+ holt gemessen an den offiziellen Nutzerstatistiken seit seinem Launch vergangenen Sommer in großen Schritten auf und verzeichnete Ende 2011 rund 90 Mio. Nutzer, während es im Oktober noch 40 Mio. waren.

Zu diesem Anstieg der registrierten Google+-Nutzer dürfte allerdings auch das neue übergreifende Anmeldeverfahren für alle Google-Dienste beigetragen haben, dass im November 2011 eingeführt wurde: Google-Kunden erhalten seitdem mit einem einzigen Account Zugriff auf alle Google-Anwendungen, was auch Google+ inkludiert. Vor diesem Hintergrund beziehen sich die Aussagen der Konzernleitung zu den täglichen Nutzern stets auf alle Google-Dienste und nicht gesondert auf Google+.

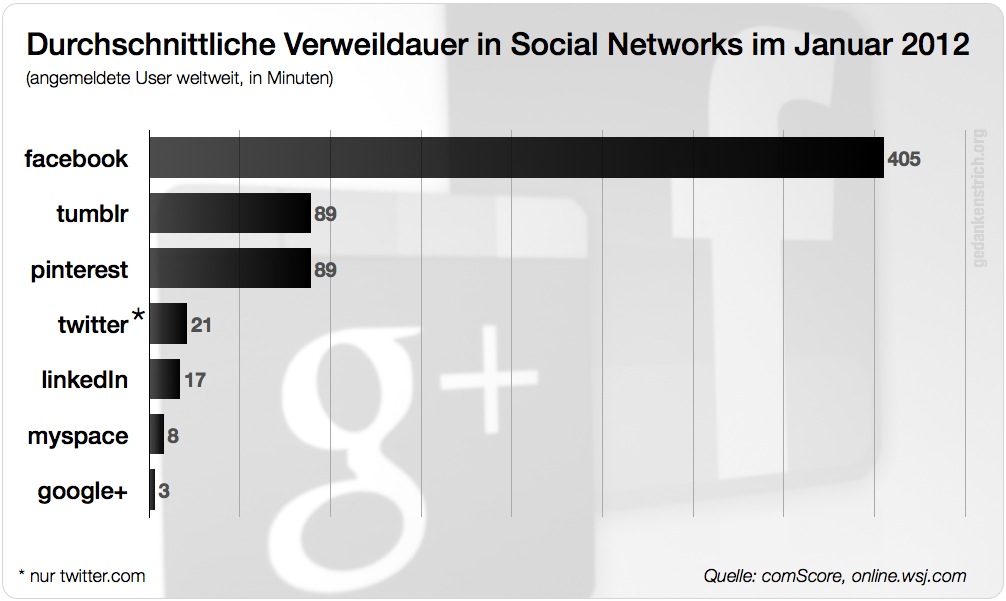

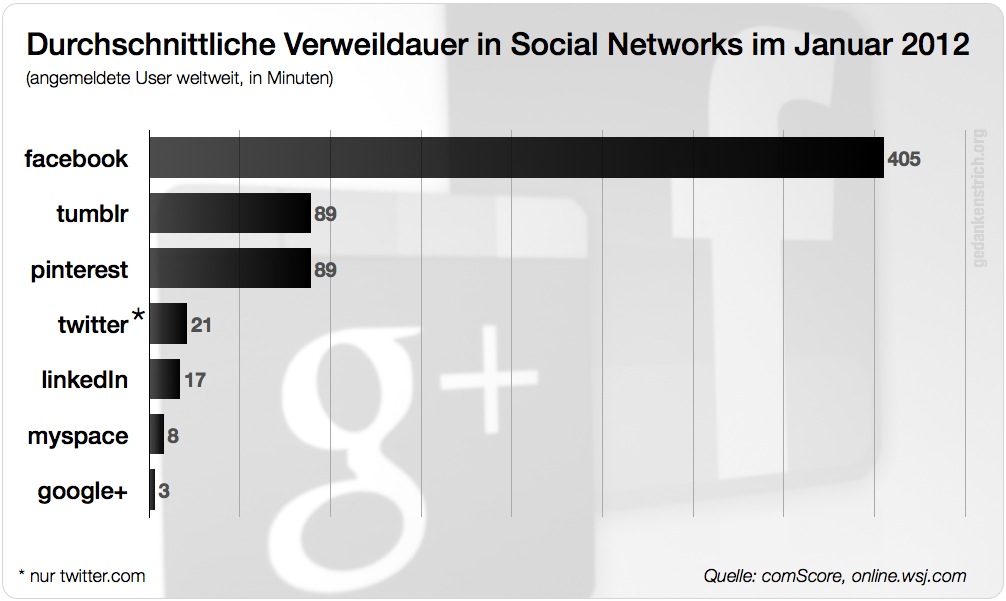

Frische Zahlen von comScore zur durchschnittlichen monatlichen Verweildauer von registrierten Nutzern auf den beobachteten Websites suggerieren denn auch, dass Google+ eher einer »virtuellen Geisterstadt« als einer lebendigen Plattform gleicht (vgl. aber die nachfolgenden kritischen Anmerkungen):

Weiterlesen »

1 Kommentar

8. Februar 2012

Vor rund einem Jahr stieß der Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano im Zuge einer Rezension auf die ersten plagiierten Stellen in K.T. zu Guttenbergs Doktorarbeit und trat damit einen der größten Skandale der letzten Jahre los (SZ-Artikel vom 16.2.2011). Danach folgte ein weitläufiger Medienrummel, das GuttenPlag-Wiki (vgl.: »Wer steckte dahinter?«) und eine rasche (wissenschafts-)politische Flurbereinigung: Am 23. Februar wurde zu Guttenberg der Doktorgrad entzogen; am ersten März trat zu Guttenberg als Verteidigungsminister zurück.

Welche Konsequenzen aber wurden aus der Causa Guttenberg gezogen? Hat die Wissenschaft an politischer Macht zurückgewonnen? Werden wissenschaftlich-politisch-wirtschaftliche Verquickungen nun berechtigterweise wieder mit Argusaugen beobachtet? Haben Universitäten und Hochschulen gar an Autonomie gewonnen? Mit all diesen Fragen befasst sich (der in der Affaire zentrale) Fischer-Lescano am Beispiel der Rechtswissenschaften in einem Artikel, der kürzlich in den Blättern für deutsche und internationale Politik erschienen ist.

Weiterlesen »

20. Januar 2012

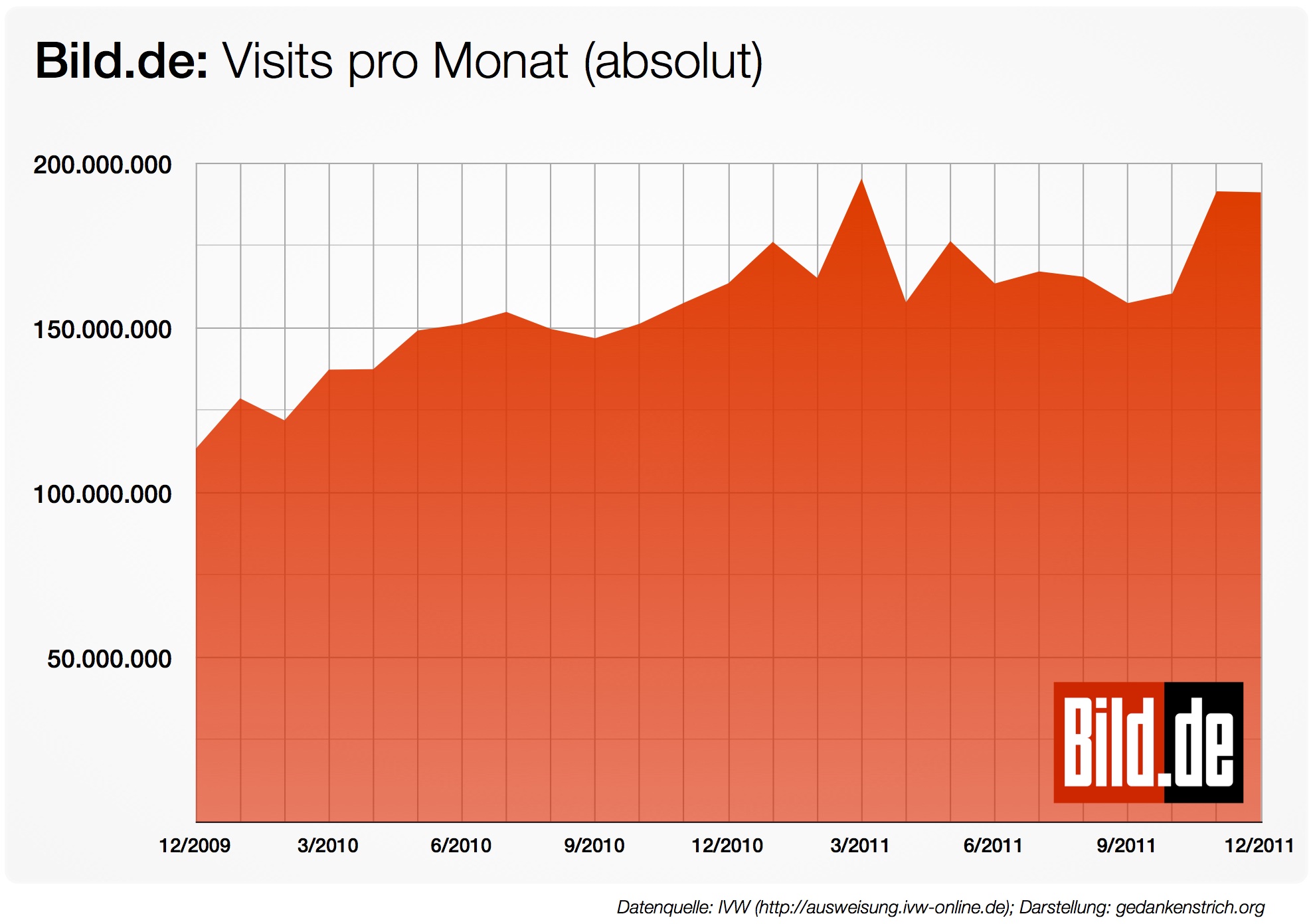

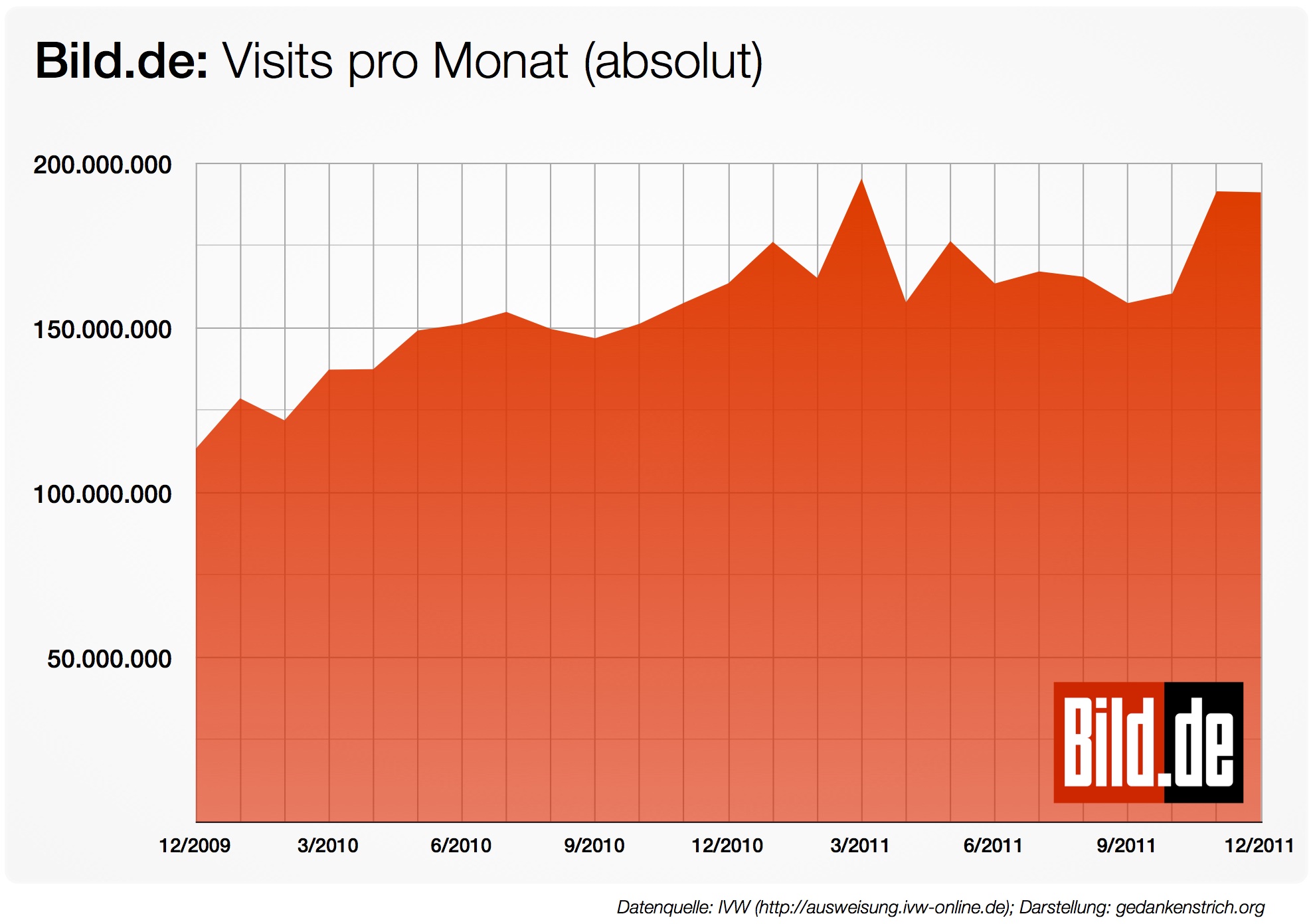

»Bild verliert in sieben Jahren eine Million Käufer« vermeldet in großen Lettern das Branchenportal Meedia mit Blick auf die Auflagenzahlen der IVW. Ein Grund zum Jubeln für die springerkritischen Teile der Bevölkerung? Nur vordergründig, denn parallel zu diesem Rückgang im gedruckten Bereich ist die Zahl der Visits auf Bild.de seit Dezember 2009 mehr oder minder kontinuierlich angestiegen (vgl. auch: »Social Media: Die meistempfohlenen Artikel 2011«):

1 Kommentar

15. Januar 2012

Casting-Shows im Fernsehen blicken auf eine längere Geschichte zurück, als sich allgemeinhin denken ließe: Schon Mitte der 1950er Jahre wurden die Wahlen zur Miss America im amerikanischen TV übertragen und ab den 1960er Jahren entwickelten sich die Vorentscheide für den Grand Prix Eurovision de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest) auch in Deutschland zu Straßenfegern mit bis zu 15 Mio. Zuschauern.

Bis in die 1990er Jahre trug der deutsche Vorentscheid mithin noch den Titel »Ein Lied für …« und nicht wie heute die Bezeichnung »Unser Star für …«. Erst ab 2010 und mit Stefan Raab entwickelte sich die öffentlich-rechtliche Talentsuche auch in offizieller Lesart von einem Wettbewerb um das beste Songgut zu der Suche nach einem vielfältig vermarktbaren Star, dessen Entwicklung von Beginn an durch Kameraaugen festzuhalten ist. Die seit 2000 durch die Casting-Reality-Shows der Privatsender stetig weiterentwickelten – und in der Zuschauergunst erfolgreichen – Modelle wurden auf diese Weise letztlich zu einer übergreifend akzeptablen Herangehensweise geadelt.

Und so wird sich 2012 wie in den 2 Jahren zuvor in den ARD-Final-Shows die paradoxe Situation einstellen, dass deren Zuschauer zu kostenpflichtigen Voting-Anrufen gereizt werden, die zum Erfolg eben jenes Programms beitragen, für dessen Finanzierung sie als GEZ-Zahler bereits einen Obolus geleistet haben. Dieses Jahr kann sich die Projektliaison zwischen ARD und Pro 7 allerdings sogar noch mit einer mutmaßlich weltweiten Neuerung schmücken, die letztlich eine konsequente, wenn auch hinterfragbare Weiterentwicklung des Casting-Betriebs darstellt: Der Blitztabelle.

Weiterlesen »

1 Kommentar

4. Januar 2012

Es ist die Zeit der Jahrescharts – nicht nur musikalisch (alternative Sichtweise hier): Jens Schröder und weitere Autoren von Hyperland haben sich die Mühe gemacht, die 100 deutschsprachigen Beiträge aus dem Netz zu fischen, die im Jahr 2011 am häufigsten von Facebook-, Twitter– und Google+-Nutzern weiterempfohlen (bzw. geliked, geshared, getweeted oder 1+st) wurden:

»Mit Hilfe verschiedenster Recherchewege werden zehntausende Artikel identifiziert, die oft bei Twitter, Facebook und Google+ genannt wurden. Mit Hilfe der offiziellen API-Schnittstellen […] werden anschließend die Gesamtverlinkungen in Tweets, Facebook-Likes, etc. für all diese Beiträge ermittelt und ein Ranking erstellt.«

Zum einen lassen sich aus diesen Nachforschungen nun die Top-Themen im Social Web 2011 herauskristallisieren: Auf den vordersten Plätzen finden sich hierbei die Guttenberg-Affäre, Warnungen vor Facebook-Würmern und -Viren, die Schließung von kino.to, die Tötung von Osama Bin Laden, das Gesichtserkennungs-Feature bei Facebook, eine Kinderschänder-Fahndung und die Causa Wir sind Helden versus Bild.

Weiterlesen »

3 Kommentare

13. Dezember 2011

Mit Rekurs auf Luhmanns Wirtschaft der Gesellschaft hat Jörg Räwel unter Titel »Das Finanzsystem als Parasit des Wirtschaftssystems« einen Artikel zur vieldiskutierten ›Schuldenkrise‹ verfasst, der vor Augen führt, dass sich durch eine differenzierte systemtheoretische Beobachtung durchaus in pointierter Weise der berühmte Finger auf einige ›Wunden der Gesellschaft‹ legen lässt.

Zunächst referiert der Artikel Luhmanns grundsätzliche Sicht auf das Wirtschaftssystem (elementare Operationen: Zahlungen) und kommt dann auf die veränderte Rolle des Finanz(sub)systems zu sprechen:

»[A]ls sich wirtschaftliche Aktivität vorrangig auf Nationalstaaten bezog […] [kam] dem Finanzsystem [.] die Aufgabe zu, die profitable Verwertung der Verschuldung von Unternehmen zu organisieren, deren Finanzierung und Refinanzierung zu sichern. Sowohl der Staat als auch Gewerkschaften verfügten in einer primär nationalstaatlich organisierten Wirtschaft noch über genügend Macht bzw. Einflussmöglichkeiten, um für eine ausreichende Besteuerung bzw. Entlohnung weitgehend unabhängig von Verschuldungen am Finanzmarkt zu sorgen. Es waren dies die goldenen Zeiten sogenannter ›Sozialer Marktwirtschaft‹.«

Weiterlesen »

5 Kommentare

22. November 2011

In Baden-Württemberg gilt es an diesem Sonntag über das Projekt Stuttgart 21 abzustimmen – und zwar entweder mit »ja« oder mit »nein«. Klingt einfach? Ist es aber nicht, denn Befürworter sollten ihr Kreuz in diesem Falle bei »nein« setzen, während Projektgegner mit »ja« stimmen müssen (eine ähnliche Verwirrung herrschte beim Freiburger Bürgerentscheid 2006):

»Mit ›Ja‹ stimmen Sie für die Verpflichtung der Landesregierung, Kündigungsrechte zur Auflösung der vertraglichen Vereinbarungen mit Finanzierungspflichten des Landes bezüglich des Bahnprojekts Stuttgart 21 auszuüben. Mit ›Nein‹ stimmen Sie gegen die Verpflichtung der Landesregierung, Kündigungsrechte zur Auflösung der vertraglichen Vereinbarungen […] auszuüben.«

Aus dieser verklausulierten Ausgangslage erwuchs selbstredend eine besondere Herausforderung für die Gestaltungsfachleute in beiden Lagern. Und die Resultate ihrer Bemühungen prangen seit einigen Wochen an vielen zentralen Laternenpfählen im Ländle. Wie erfolgreich aber transportieren diese Plakate ihre Botschaft?

Weiterlesen »

5 Kommentare