4. Dezember 2024

Gerade ist der Band »Utopien im Unterricht. Theoretische Verortungen – Fächerperspektiven – praktische Beispiele« (herausgegeben von Heinrich Ammerer, Margot Anglmayer-Geelhaar, Robert Hummer und Markus Oppolzer, Open Access) erschienen: »Im ersten Teil des Bandes führen fachübergreifende Grundlagenbeiträge aus verschiedenen Disziplinen in den Themenkomplex ein und bieten sowohl Schlaglichter auf Erscheinungsformen des Utopischen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten als auch grundlegende Definitionen zentraler Begriffe. Die anschließenden fachdidaktischen Beiträge loten den Beitrag der jeweiligen Disziplin zur Entwicklung eines reflektierten Umgangs mit Utopien aus und stellen methodische Zugänge für den Unterricht (inklusive eines Praxisbeispiels) vor.«

Mein Beitrag im Band setzt sich mit digitalen Technikutopien auseinander und kommt zu dem Schluss, dass sich im aktuellen Diskurs (z.B. unter dem Stichwort ›künstliche Intelligenz‹) »viele Erwartungen widerspiegeln, die bereits in früheren Phasen der Computerisierung, Datafizierung und Digitalisierung diskutiert worden sind – von der Angst vor einer Invasion der Privatsphäre bzw. einem Autonomieverlust des Menschen bis hin zu vielfältigen positiven Visionen einer technikbeförderten Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen (z.B. Klimakrise) […]. Und ähnlich wie in früheren Phasen technologischen Umbruchs treten auch heute die Figuren des berauschten Evangelisten, des besorgten Apokalyptikers und des praktisch Integrierten auf […].« Den Sozialwissenschaften spricht der Beitrag gerade im gegenwärtigen Stadium eine zentrale Rolle zu:

»Aus ihrer kritisch-distanzierten Perspektive können sie zum ersten ein Gegengewicht zu der verbreiteten Überzeugung bieten, dass technische Strukturen per se die Lösung grundsätzlicher gesellschaftlicher Probleme einleiten könnten und blanke Zahlen bei einer hinreichend breiten Datenbasis für sich sprechen.

Weiterlesen »

21. November 2024

Am 26. und 27. Juni 2025 veranstalten die DGS-Sektionen Wissenschafts- und Technikforschung sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitssoziologie eine gemeinsame Frühjahrstagung mit dem Titel »Nachhaltige Technik, technisierte Nachhaltigkeit?«. Aus dem Call for Papers (Deadline: 31.1.2025):

Gesellschaft, Technik und Natur sind in der Moderne untrennbar miteinander verwoben. Die Beziehungen zwischen Menschen und ihrer natürlichen Umwelt sind in einem hohen Maß durch Technik vermittelt. Mehr noch: Technik selbst lässt sich als ein Hybrid aus Natur und Gesellschaft beschreiben. Zum einen entsteht Technik aus sozialen Zusammenhängen heraus; zum anderen bilden biophysische Materialitäten und Stoffströme ihre naturbezogene Basis.

Dieses koevolutionäre Verhältnis zeigt sich heute in besonders krisenhafter Weise: Technikinnovationen haben das gesellschaftliche Leben in den letzten 150 Jahren beträchtlich erleichtert. Ihr Einsatz ist aber zugleich verantwortlich für weitreichende Umweltveränderungen und nicht zuletzt auch für den globalen Klimawandel.

Die beschleunigte Entwicklung von Technik und ihre verbreitete Nutzung wird insofern in vielerlei Hinsicht als Treiber für die ökologischen Krisen unserer Zeit eingestuft. Andererseits werden Technikinnovationen unter Bezeichnungen wie »grüne Technologien« aber auch als maßgebliche Lösungselemente auf dem Weg zu nachhaltigeren Wirtschafts- und Gesellschaftsformen angesehen: Nicht nur in unternehmerischen Zusammenhängen, sondern auch in Wissenschaft und Politik wird prospektiven Technologien (z.B. weiterentwickelte künstliche Intelligenz, Kernfusion, »grüner Wasserstoff«, »E-Fuels«) und bereits anwendungsbereiten Techniklösungen (z.B. Elektroautos, Wärmepumpen) das Potenzial zugeschrieben, substanzielle Beiträge zur Bewältigung großer ökologischer Problemlagen leisten zu können. Zugleich stoßen solche als Lösung gerahmte Technologien bei anderen gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren auf Skepsis oder gar Ablehnung und sind Gegenstand gesellschaftlicher Konflikte. […]

Weiterlesen »

8. November 2024

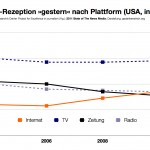

Mitte Oktober ist die 19. Shell Jugendstudie erschienen. Sie basiert auf standardisierten Interviews mit 2.509 Jugendlichen zwischen 12 bis 25 Jahren, die Anfang 2024 durchgeführt wurden, sowie einer vertiefenden qualitativen Studie mit 20 Jugendlichen. Im ausführlichen Studienband findet sich auch ein Kapitel zum »Leben in der digitalen Informationsgesellschaft« (S. 167–184), das u.a. mit folgenden Einsichten aufwarten kann:

Weiterlesen »

24. Oktober 2024

In dieser Woche ist der Open-Access-Band »The Aesthetics of Collective Agency Corporations, Communities and Crowds in the Twenty-First Century« erschienen, der von Simone Knewitz und Stefanie Mueller herausgeben worden ist, und zu dem auch ich einen Beitrag leisten durfte (»Digital Technology and the Promise of Decentralization«). Der Klappentext:

Twenty-first-century Western culture is characterized by profound transformations in its forms of collective organization. While traditional institutions of Western liberal democracies still wield significant political power, new forms of collective agency – most visible in progressive social protest movements, but also in the global rise of populism – have increasingly put pressure on established systems of collective organization. The contributors to this volume explore the social, political, and aesthetic forms that collective agency takes in the twenty-first century across a variety of media, including social platforms such as TikTok, multiplayer video games, and contemporary lyric poetry.

4. Oktober 2024

Die sehr lesenswerte Dissertation des Organisations- und Techniksoziologen Moritz Becker ist nun unter dem Titel »Die Praxis der Digitalen Organisation« als Buch erschienen. Aus dem Klappentext:

»Dezentrale Autonome Organisationen (DAOs) sind ein neues Organisationsmodell, das auf der algorithmischen Festschreibung von Regeln in einem blockchainbasierten Softwareprogramm basiert. Ihr Versprechen: Eine alternative Art und Weise des Organisierens zu ermöglichen, die sich durch nichthierarchische (›dezentrale‹) Zusammenarbeit und umfassende technologische Koordination auszeichnet. Als Musterbeispiel der ›Governance durch Algorithmen‹ verdeutlichen DAOs, dass in der digitalisierten Gesellschaft immer häufiger Konstellationen auftreten, in denen algorithmische und menschliche Handlungsmacht aufeinandertreffen. In dem vorliegenden Buch wird vor diesem Hintergrund untersucht, wie algorithmische Governance der eingesetzten Softwareprogramme und die Autonomie menschlicher Handelnder in der Organisationspraxis von DAOs zusammenwirken.«

Die umfangreichen Untersuchungen kommen u.a. zu dem Schluss (Kapitel 10),

»[…] dass sich neue, vermeintlich ›digitale‹ Organisationsmodelle weniger als akzentuierter Bruch mit bisherigen Organisationsformen darstellen, als vielmehr zahlreiche Kontinuitätslinien mit bekannten Formen des Organisierens aufweisen. Dies wird am Fall der DAOs besonders deutlich, die sich anstelle einer klaren ›Maschinenhaftigkeit‹ und algorithmischer, bürokratischer Steuerung vielmehr zwischen derart klassisch ›modernen‹ und ›postmodernen‹ Prinzipien verorten lassen. Ihr wesentliches Charakteristikum besteht gerade darin, diese vermeintlich gegensätzlichen Organisationsprinzipien im Alltag zu vereinen.

[…] Diese Erkenntnisse bergen wichtige Implikationen für verschiedene aktuelle Forschungsdiskurse: Erstens relativieren sie die Versprechen einer Dezentralisierung von Einflusspotentialen und einer zwingenden Regelsetzung, die in der aktuellen Forschungsdiskussion mit DAOs und der Blockchain-Technologie verknüpft werden. […] Zweitens stellen sie erstmals eine soziologische Perspektive auf DAOs als algorithmischer Governance-Technologie bereit. […] Ihr spezifischer Beitrag liegt dabei gerade in der Verbindung einer abstrakten technischen Charakterisierung der Technologie mit empirischen Einsichten zu ihrem Einsatz in Organisationen.«

6. September 2024

In diesen Tagen ist der Sammelband »Digitalisierung der Arbeitswelten« (Open Access) erschienen, der die Erträge der ersten Phase des gleichnamigen DFG Schwerpunktprogramms 2267 zusammenfasst.

Der Band möchte »die Digitalisierung als ›systemische Transformation‹ beschreiben und aufzeigen, inwiefern diese alle institutionellen Systeme der Arbeitsgesellschaft grundlegend und nachhaltig verändern kann« (28). »Durchdringung, Verfügbarmachung und Verselbstständigung stellen die hierfür identifizierten allgemeinen Bewegungsdynamiken dar […], die eine Multi-Dimensionalität des Transformationsprozesses sowie die historisch-soziale Vorbereitung und Einordnung soziotechnischen Wandels berücksichtigen« (564):

»Während die Durchdringung der sozialen Wirklichkeit neue Formen und Intensitäten des Zugriffs auf soziale Prozesse, Menschen und ihre Handlungen sowie eine digitale Allgegenwärtigkeit betont, hebt die Verfügbarmachung die Möglichkeiten des Zugriffs (Zugang, Eigentum, Transparenz, Kontrolle) auf Ressourcen aller Art (Infrastrukturen, Informationen, Dinge, Arbeitskräfte) hervor. Die Verselbstständigung wiederum zielt auf die Tatsache, dass sich durch Digitalisierung Entitäten aus bisherigen Verkoppelungen lösen und unabhängig voneinander werden können. Entscheidend für ein umfassendes Verständnis der digitalen Transformation ist es, diese drei Bewegungsdynamiken nicht als rein technikgetriebene Entwicklungen zu begreifen. Vielmehr werden sie auf unterschiedlichen Ebenen im Zusammenwirken technischer und sozialer Ermöglichung und Begrenzung diskursiv und sozial ausgehandelt und gesellschaftlich bewältigt (vgl. Schrape 2021; Pfeiffer und Schrape 2023). Auch handelt es sich keineswegs um lineare Prozesse, sondern sind mit vielfältigen und auch digitalisierungsspezifisch neuen Widersprüchen und gegenläufigen Dynamiken verbunden.«

1. Juli 2024

In der Zeitschrift Publizistik ist eine Rezension zu dem Springer-Essential »Digitale Medien und Wirklichkeit. Eine aktuelle Einführung in den operativen Konstruktivismus« (2023) erschienen:

»[…] Schrape macht deutlich, dass sich Luhmanns Theorie aus der erkenntnistheoretischen Perspektive des operativen Konstruktivismus ›als eine Theorie gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion lesen [lässt]‹ (S. 3) – womit er bei allen, die in die Kommunikationswissenschaft eingeführt wurden mit der ›Wirklichkeit der Medien‹ (Merten/Schmidt/Weischenberg 1994), offene Türen einrennt bzw. diese unter den Vorzeichen der digitalisierten Mediengesellschaft noch einmal neu durchschreitet.

[…] Ein Schlüsselsatz ist in diesem Teil für mich der folgende: ›Diese Kontingenz aller Wirklichkeitssichten tritt in der digitalisierten Gesellschaft angesichts der Vielzahl an Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten so offenkundig zutage wie niemals zuvor‹. Wir erleben also eine Art Konstruktivismus zum Anfassen: In der digitalisierten Gesellschaft und insbesondere in den sozialen Medien wird die (ohnehin) polykontexturale Gesellschaft mit ihrem ›Nebeneinander unterschiedlicher Wirklichkeitssichten‹ (S. 19) zur Alltagserfahrung.

[…] Insgesamt ist der Text für mich ein Musterbeispiel dafür, wie man komplexe Themen und Theorien allgemeinverständlich ausdrücken und auf ihre wesentlichen Kernaussagen fokussieren kann, ohne dabei auf eine unangemessene Weise zu simplifizieren. […] Wenn man der digital(isiert)en Gesellschaft etwas verordnen möchte, dann ist es eine breite und allgemeinverständliche Auseinandersetzung mit konstruktivistischer Erkenntnistheorie – anders scheint sie kaum mehr zu begreifen und auch nicht zu zähmen. Es führt kein Weg daran vorbei, dass sie sich reflexiv und breit mit ihren digitalen Medien und Wirklichkeitskonstruktionen auseinandersetzt. Hierfür leistet der Band von Jan-Felix Schrape einen wichtigen Beitrag und man möchte ihm die breite Leserschaft (auch in Schulen!) wünschen, die das Thema braucht.«

1 Kommentar