9. November 2012

Aus: Wiederkehrende Erwartungen (Amazon |Fachverlag Werner Hülsbusch).

Tim Berners-Lee fokussierte in »Information Management: A Proposal« mit Blick auf das CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) zunächst auf ein typisches Problem größerer Forschungseinrichtungen und Unternehmen:

»The actual observed working structure of the organisation is a multiply connected ‚web‘ whose interconnections evolve with time. […] A problem, however, is the high turnover of people. When two years is a typical length of stay, information is constantly being lost. The introduction of the new people demands a fair amount of their time and that of others […].«

Das CERN verfügte zwar über ein Dokumentationssystem, aber dieses System war hierarchisch bzw. ›baumartig‹ organisiert und konnte daher die gegebenen vielfältigen Verweiszusammenhänge zwischen Menschen, Projekten, Dokumenten oder Konzepten nicht auf natürliche Weise abbilden, zumal die Nutzer hinreichend mit der Struktur des Systems vertraut sein mussten, um zeitnah an die gewünschten Informationen zu gelangen.

Weiterlesen »

1 Kommentar

20. Oktober 2012

Die Allensbacher Computer- und Technik-Analyse beobachtet seit 1997 im jährlichen Turnus die Mediennutzung der deutschen Bevölkerung zwischen 14 und 69 Jahren. Dieses Jahr wurden zwischen April und August rund 8600 Personen in mündlich-persönlichen Interviews befragt. Zentrale Ergebnisse der Studie lassen sich in Präsentationsform auf den ACTA-Seiten abrufen. Einige Kernpunkte:

9. Oktober 2012

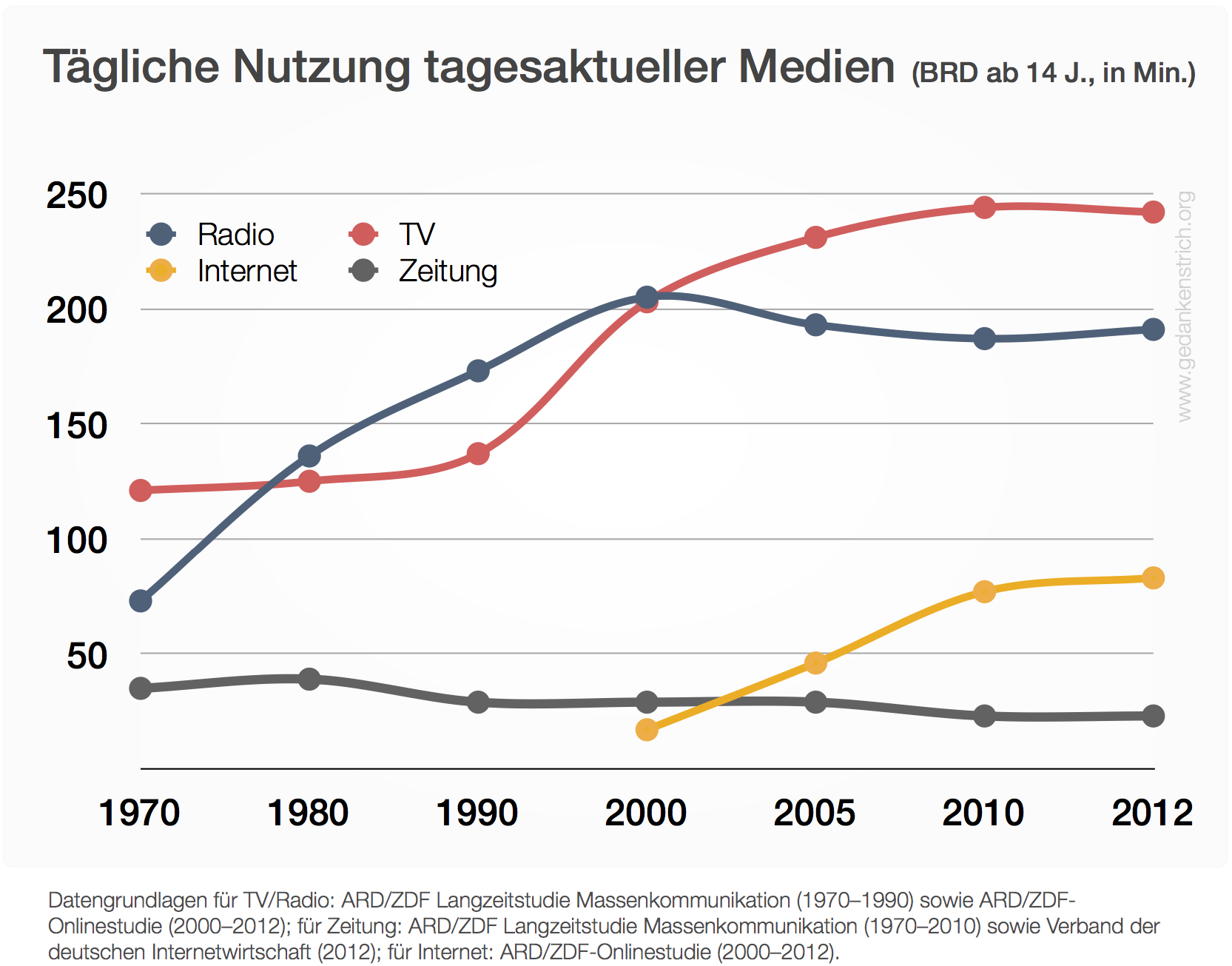

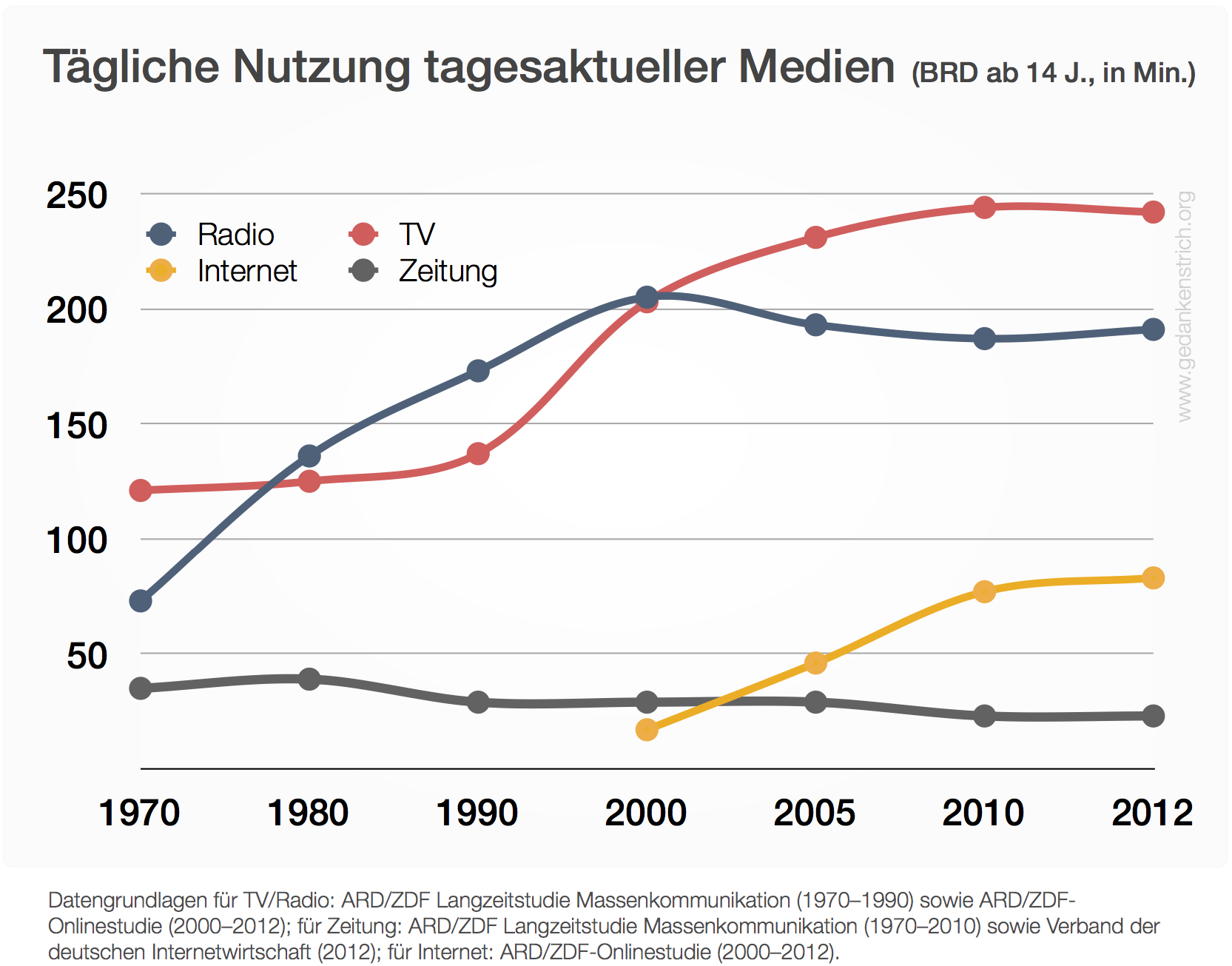

Siehe auch: Nutzung tagesaktueller Medien nach Altersgruppen 2005–2013

Die Nutzungsdauer tagesaktueller Medien ist in den vergangenen 40 Jahren in der BRD insgesamt deutlich angestiegen: Rund 9 Stunden verbringt der durchschnittliche Bundesbürger mittlerweile innerhalb wie außerhalb seiner Freizeit pro Tag mit TV, Radio, Zeitung oder Internet. 1970 waren es noch knapp 3,5 Stunden, 1980 rund 5 Stunden und 1990 ca. 5,5 Stunden (vgl. die Ergebnisse der ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation und die ARD/ZDF-Onlinestudie). Medien, deren Inhalte und damit auch deren Anbieter spielen also eine immer größere Rolle im täglichen Leben.

Eine solche Grafik bietet aber natürlich nur eine erste, sehr pauschale Sicht auf die tatsächlichen Verhältnisse, auch wenn sich die häufig aufgestellte These der systematischen Überschätzung des Fernsehkonsums wohl vordringlich aus dem subjektiven Blick auf den eigenen Bekanntenkreis speist:

Weiterlesen »

1 Kommentar

25. September 2012

Das Statistische Bundesamt erstellt seit den 1990er Jahren keinen Gesamtüberblick mehr zu den Umsatz-, Betriebs- und Beschäftigtenzahlen bzw. Besitzverhältnissen in der deutschen Medienlandschaft. Die Frage »Wer beherrscht die Medien?« lässt sich also nur durch die Aggregation von Branchenerhebungen und Einzelbetrachtungen beantworten, wie sie etwa Gert Hautsch in seinen Aktuellen Quartalsberichten zur Entwicklung der Medienwirtschaft regelmäßig durchführt.

Eine schnelle, hilfreiche Übersicht mit weiterführenden Quellen zum deutschen, europäischen und US-amerikanischen Medienmarkt bietet überdies die seit 2007 abrufbare kostenfreie Mediendatenbank des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik (IfM), das 2005 als unabhängige Forschungseinrichtung in Berlin gegründet wurde. Neben zahlreichen Rankings (z.B. größte deutsche und internationale Medienkonzerne) listet die Datenbank ökonomische Basisdaten (z.B. Umsatz, Gewinn, Geschäftsbereiche) und aktuelle Nachrichten zu den führenden Konzernen und Unternehmen (z.B. Umsatz, Gewinn, Geschäftsbereiche, Beteiligungen etc.) auf.

1. September 2012

Neulich ist mir ein Buch in die Hände gefallen, in das ich seit über 15 Jahren nicht mehr hineingelesen habe, aber dennoch zahlreiche Umzüge überlebt hat: Total digital. Die Welt zwischen 0 und 1 oder: Die Zukunft der Kommunikation von Nicholas Negroponte (München: Bertelsmann 1995).

Sein Epilog ist mit »Ein Zeitalter des Optimismus« überschrieben und spiegelt bereits viele der Hoffnungen und Ängste wider, die in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder an die Online- und Mobiltechnologien geknüpft wurden (siehe auch: »Wiederkehrende Erwartungen«):

»Das nächste Jahrzehnt wird den Missbrauch geistigen Eigentums und einen Einbruch in unsere Privatsphäre erleben. Wir werden Digitalvandalismus, Softwarepiraterie und Datendiebstahl kennenlernen. […] Lange bevor politische Bemühungen Erfolge zeigen […], werden Bits grenzenlos gespeichert und verändert werden […] Wahrscheinlich spielen in unserer digitalen Zukunft Zeitzonen eine wichtigere Rolle als Handelszonen.

[…] Bits lassen sich nicht essen, das heißt, sie können den Hunger nicht stoppen. Rechner besitzen keine Moral; sie können für komplexe Themenbereiche wie das Recht auf Leben und Sterben keine Lösungen anbieten. Aber […] wie eine Naturgewalt kann auch das Digitalzeitalter weder ignoriert noch gestoppt werden. Denn es besitzt vier mächtige Eigenschaften […]: Dezentralisierung, Globalisierung, Harmonisierung und Befähigung zum Handeln.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

28. August 2012

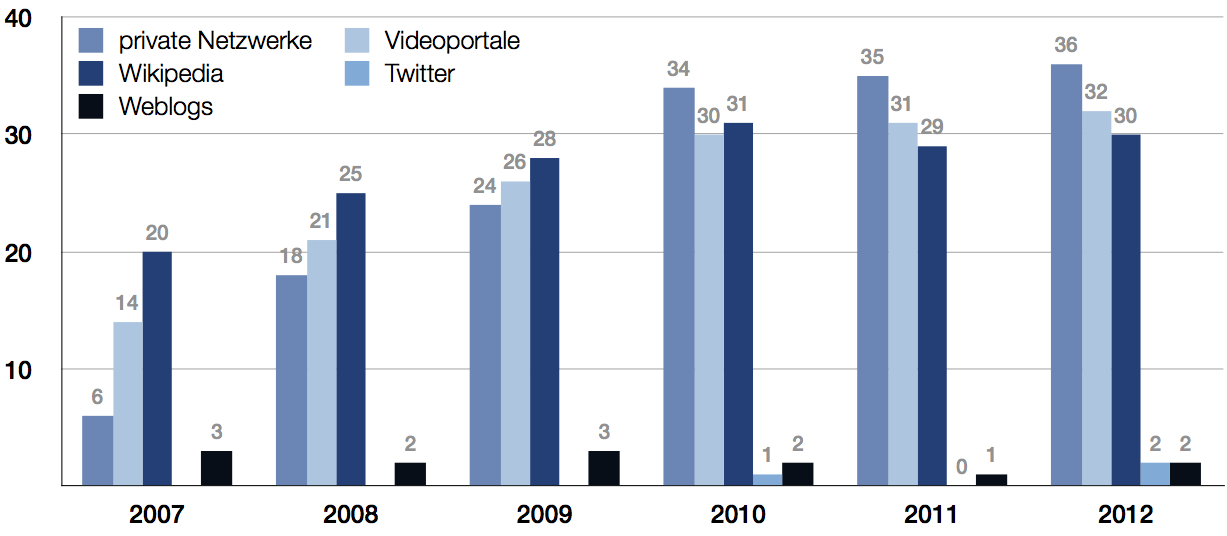

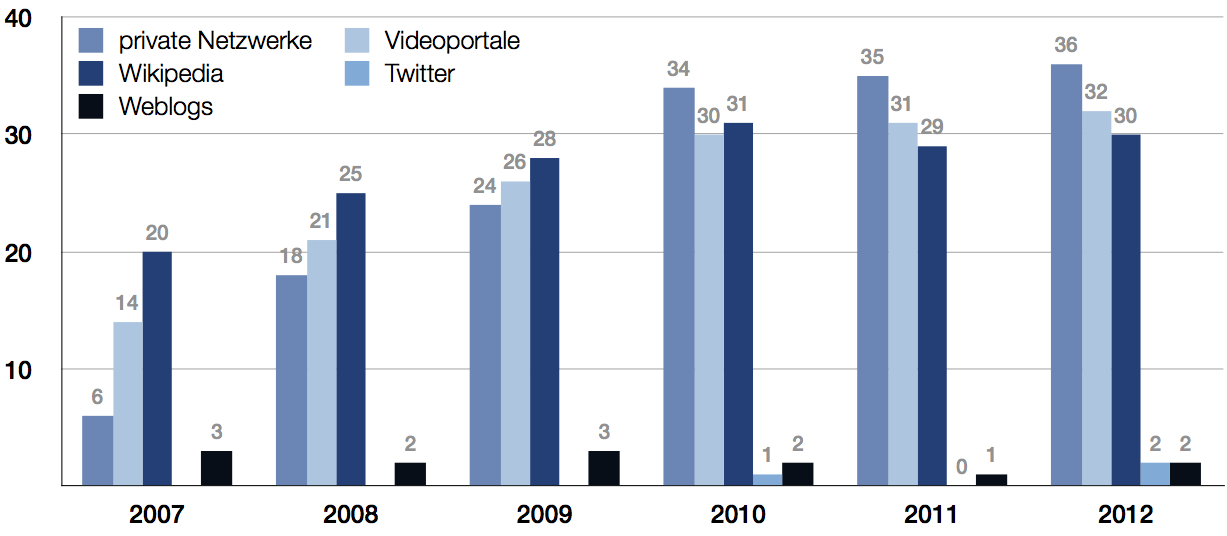

Die Ergebnisse der repräsentativen ARD/ZDF-Onlinestudie 2012 (Basis: deutschspr. Onliner) sind vor einigen Tagen veröffentlicht worden und führen einmal mehr vor Augen, dass der digitale Medienwandel trotz aller Revolutionsrhetorik weniger eruptiv, sondern vielmehr graduell und diversifiziert erfolgt: So zeigen z.B. die Daten zur mindestens wöchentlichen Social-Media-Nutzung für die Gesamt-Onlinerschaft, dass sich private Communities wie Facebook oder Google+ in den letzten drei Jahren bei rund 35 Prozent stabilisiert haben, während Wikipedia und Videoportale im gleichen Zeitraum jeweils um die 30-Prozent-Marke oszillierten. Die Twitter– und Blog-Nutzung stieg hingegen nach einer Baisse im Jahr 2011 wieder leicht an.

Social Media: Mindestens wöchentliche Nutzung (Quelle: ARD/ZDF 2012)

Weiterlesen »

26. Juli 2012

In dieser Woche ist im Fachverlag Werner Hülsbusch das Büchlein »Wiederkehrende Erwartungen. Visionen, Prognosen und Mythen um neue Medien seit 1970« (vwh-Shop, Amazon; 60 Seiten, 12 Euro) erschienen – eine erweitere und überarbeitete Version meines Artikels zum selben Thema auf medialekontrolle.de. Klappentext:

Das Ende der klassischen Massenmedien, die zunehmende Auflösung der Rollenverteilung zwischen Konsumenten und Produzenten und nicht zuletzt eine Demokratisierung gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse: Die Erwartungen, die mit den erweiterten Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Internet verknüpft werden, sind nach wie vor hoch. Entsprechende Zukunftshorizonte sind allerdings nicht erst mit dem Web (2.0) entstanden, sondern zirkulieren seit über 40 Jahren in der allgemeinen Öffentlichkeit sowie im sozialwissenschaftlichen Diskurs.

Das Büchlein gibt einen Überblick zu verbreiteten Erwartungen, die seit den 1970er-Jahren an neue Medien (z.B. Btx, Kabel, frühes WWW, Social Media) geknüpft werden, und kontrastiert diese mit den jeweils empirisch beobachtbaren Entwicklungen. Daran anknüpfend wird die Frage diskutiert, weshalb in medialen Innovationsprozessen immer wieder radikale Veränderungsthesen Verbreitung erfahren, obwohl sich frühere ähnliche Vorhersagen in den meisten Fällen als übersteigert kennzeichnen lassen.

3 Kommentare