4. Oktober 2015

Wir leben in krisenreichen Zeiten – und nichtsdestotrotz schweigen (scheinbar) weite Teile der akademischen Welt. Diese Beobachtung ist jedenfalls der Stein des Anstoßes für eine Debatte in der Zeit, in welcher Bernhard Pörksen vor einigen Wochen einen provokanten Aufschlag lieferte (»Ende der Einmischung« – »Selbstkastration einer kritischen Intelligenz« – »Selbstabschottung des Systems«).

In der Zeit 38/2015 findet sich nun ein Beitrag von Armin Nassehi, der drei Anmerkungen zu »Bernhard Pörksens Phantomschmerz über den Verlust des Intellektuellen als Anwalt der Zivilgesellschaft« in die Diskussion einbringt:

(1) »[Es] reicht [.] heute nicht mehr aus, eine zivilgesellschaftliche Parteinahme gegen die Entscheidungsinstanzen zu üben. Politische und ökonomische, rechtliche und wissenschaftliche, mediale und kulturelle Perspektiven treffen aufeinander, und manche Lösung aus der einen Perspektive ist ein Problem aus der anderen – und umgekehrt. Dafür muss es in öffentlichen Debatten Beschreibungsmöglichkeiten geben, die zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven übersetzen. […] das ist übrigens das, was gute Forschung ausmacht: zu zeigen, was man so noch nicht wusste oder was man auch anders sehen könnte.«

Weiterlesen »

15. September 2015

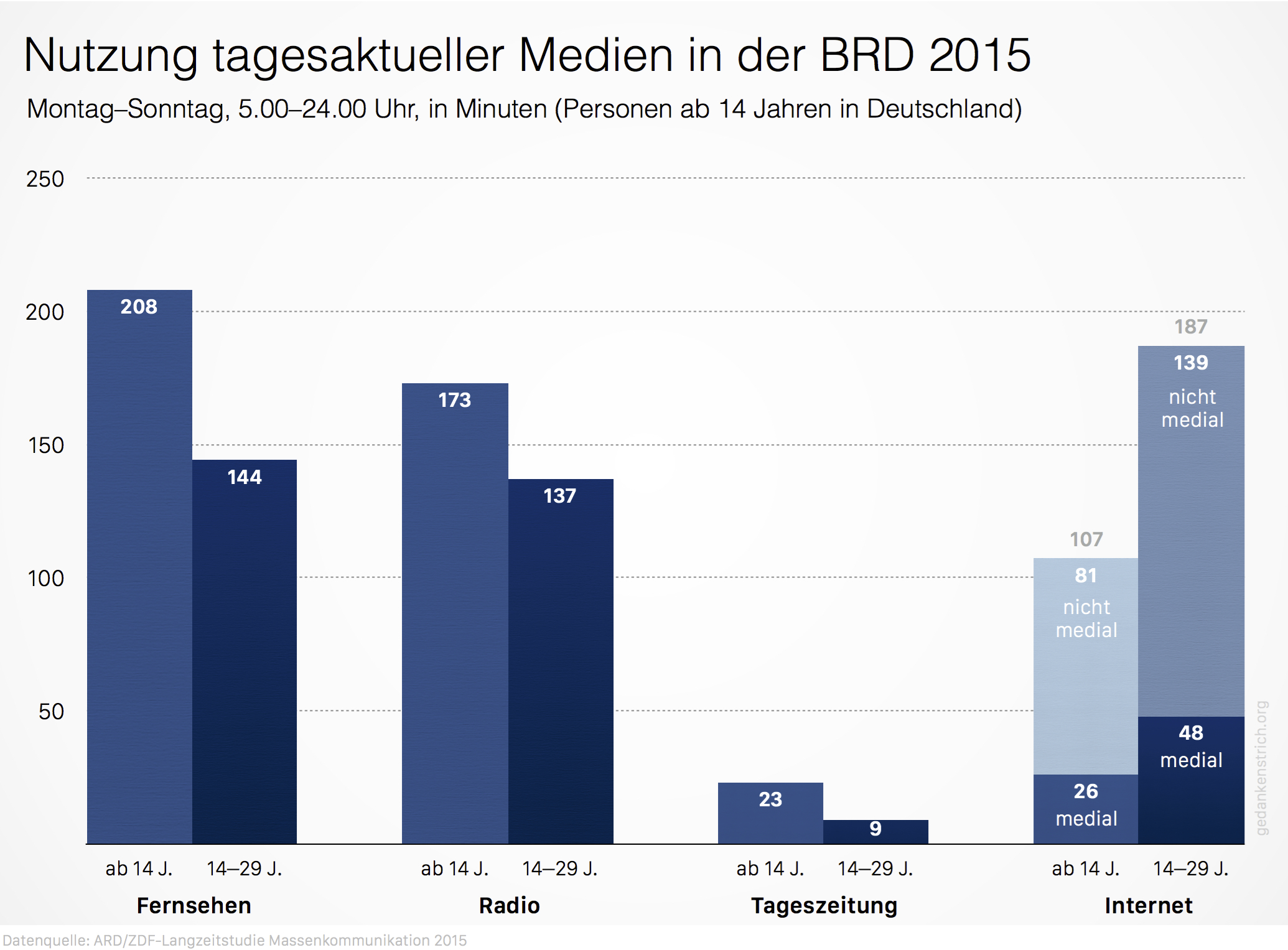

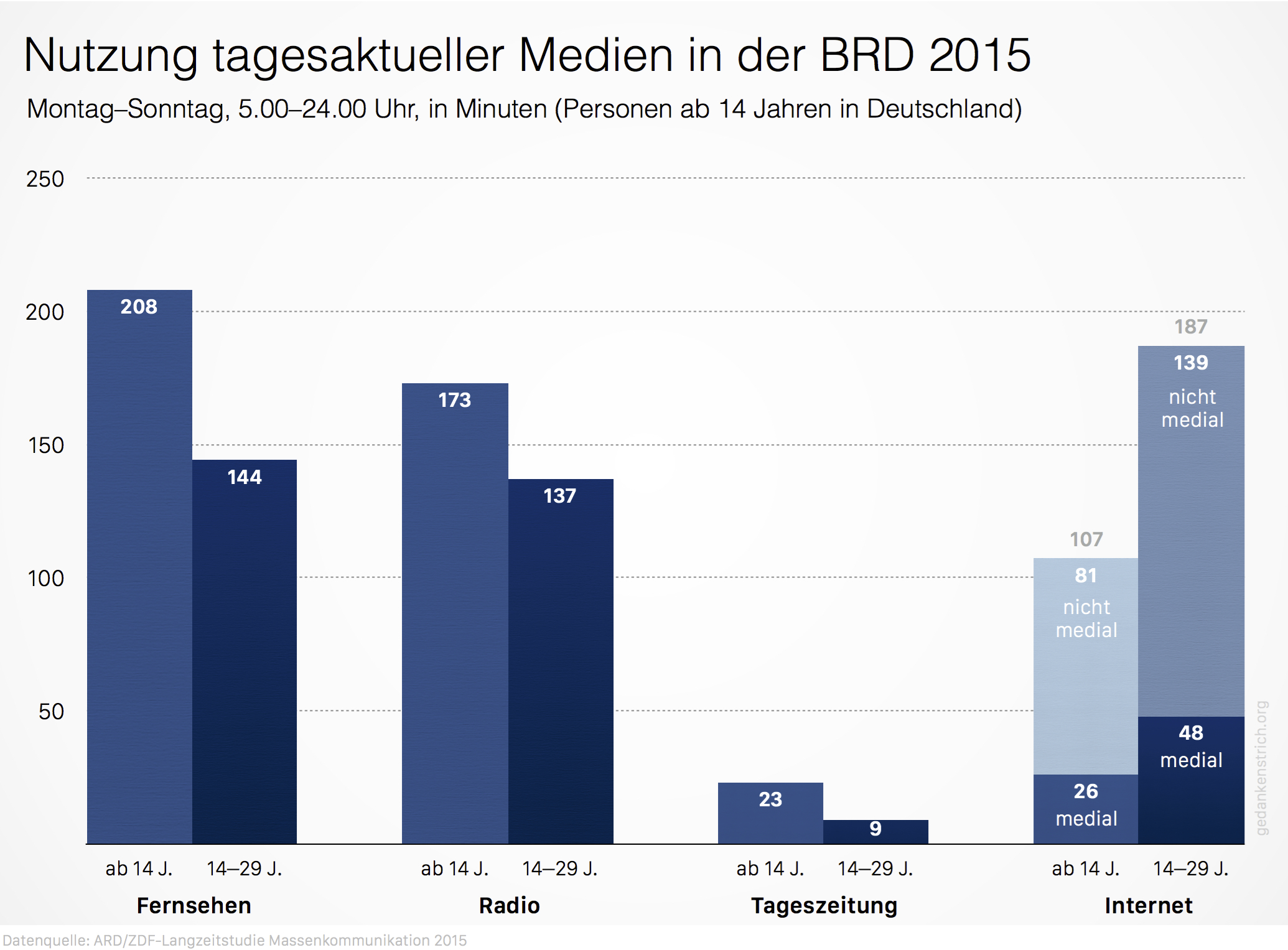

Die ersten Ergebnisse der aktuellen, seit Mitte der 1960er Jahre ca. alle fünf Jahre durchgeführten ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation liegen seit einigen Tagen vor (siehe zur langfristigen Entwicklung: Mediennutzung: Tendenz steigend…). Darunter finden sich u.a. Daten (Erhebungszeitraum 1/2015–5/2015; n=4300; bevölkerungsrepräsentative Stichprobe) zur Nutzung tagesaktueller Medien für die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahren.

Ein Novum ist dabei die Unterscheidung zwischen »medialen« und »nicht medialen« Inhalten bzw. Services in der Abfrage der Internetnutzung:

Weiterlesen »

11. September 2015

Im Leviathan 3/2015 ist vor einigen Tagen der Artikel »Dezentralisierung, Demokratisierung, Emanzipation. Zur Architektur des digitalen Technikutopismus« (Abstract | Preprint) erschienen, den ich zusammen mit Sascha Dickel verfasst habe.

In diesem Aufsatz arbeiten wir anhand der Beispiele Web 2.0 und 3D-Druck die wiederkehrenden semantischen Muster populärer Medienutopien heraus und entfalten die These, dass der Erfolg dieser Zukunftsvorstellungen auf ihrer instantanen Anschlussfähigkeit gegenüber einer Vielzahl an gesellschaftlichen Diskursen fußt. Anschließend werden die Ambivalenzen des digitalen Technikutopismus aus Sicht der Sozialwissenschaften diskutiert.

zum Artikel »

12. Juli 2015

Die diesjährige Ausgabe der seit 1959 durchgeführten Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) zu den Konsum- und Mediengewohnheiten der deutschen Bevölkerung (25.140 Befragte insgesamt; Frühjahr 2015; Grundgesamtheit: deutschspr. Bevölkerung ab 14 Jahren) ist Anfang Juli erschienen. Einige Ergebnisse:

Internetnutzung

- 84 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzten das Internet Anfang 2015 via Smartphone oder Tablet-PC (2014: 64 Prozent). Bei den 30- bis 49-Jährigen war es immerhin ein Anteil von 66 Prozent, bei den 50- bis 69-Jährigen 35 Prozent und in der Altersgruppe 70+ noch 8 Prozent.

- Bei der Frage nach der Nutzung des Internets im Allgemeinen lässt sich für die Altersgruppen unter 50 Jahren beinahe eine Volldurchdringung diagnostizieren (91–98 Prozent), bei den 50- bis 59-Jährigen liegt dieser Wert bei 88 Prozent. Indes nur 42 Prozent der Befragten über 60 Jahren gaben an, das Netz zu nutzen.

- Das Internet mehrmals täglich nutzten nach Selbstauskunft 72 Prozent der 14- bis 19-jährigen Onliner, 69 Prozent der 20- bis 29-jährigen Onliner, 50 bis 60 Prozent der 30- bis 59-jährigen und ca. 30 Prozent der über 60-jährigen Onliner.

- Bei den 14- bis 29-Jährigen stehen dabei eindeutig unterhaltende Inhalte im Vordergrund (Videos, Musik, Spiele, Social Networking), während ältere Befragte nach eigenen Angaben eher an aktuellen Informationen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur interessiert sind.

10. Juni 2015

Mittlerweile ist er erschienen – der Sammelband zum 13. Mediensymposium in Zürich, auf dem ich u.a. auch den Anfang 2015 leider verstorbenen Kurt Imhof kennenlernen durfte, der mich in vielerlei Hinsicht tief beeindruckt hat.

Der Band trägt den Titel »Demokratisierung durch Social Media?« (Springerlink) und diskutiert nach einem pointierten Aufschlag von Kurt Imhof * entlang dieser Fragestellung vier Themenfelder:

- Politik im Web 2.0: Angebot, Nachfrage, Wirkungen (mit Beiträgen u.a. von Kurt Imhof, Alexander Haas, Gerhard Vowe, Frank Esser);

- Politische Kampagnen und politisches Marketing in den Social Networks (u.a. mit Christian Wassmer, Otfried Jarren, Manuel Wendelin, Hans-B. Brosius);

- Shitstorms und Fanpages als themenzentrierte Öffentlichkeit (mit Beiträgen u.a. von Marlis Prinzing, Uta Russmann);

- Interdependenzen zwischen Informationsjournalismus und Social Media (mit Beiträgen u.a. von Rüdiger Steinmetz, Birgit Stark, Jan-Felix Schrape, Mark Eisenegger).

* »Mythen sind wichtige Forschungsgegenstände in der Geschichtsschreibung […], sie sind elementar bei der religionssoziologischen und -ethnologischen Rekonstruktion von gemeinschaftskonstitutiven Sinnstrukturen […] und sie beschäftigen die Soziologie und Psychologie von Liebesbeziehungen, weil diese dazu neigen, den Zufall ihrer Genese als Fügung zu verklären. Problematisch in der Wissenschaft ist es allerdings, wenn Mythen keine Objekte der Forschung sind sondern diese anleiten.«

25. Mai 2015

Das Unternehmen BlackBerry, das bis 2013 unter dem Namen Research in Motion firmierte, gehörte 2007 zu den dominierenden Anbietern im Smartphone-Bereich. Heute spielt Blackberry hingegen auf dem Feld der Mobile Devices allenfalls noch eine randständige Rolle. Wie es dazu kam und was die damals für alle Beteiligten überraschende Markteinführung von Apples iPhone damit zu tun hatte, beschreibt das frisch erschienene Buch »Losing the Signal« (McNish/Silcoff) auf unterhaltsame Weise (durchaus tauglich für die entspannte Lektüre an einem lauen Sommerabend). Weiterlesen »

21. Mai 2015

Medien prägen die gesellschaftliche Kommunikation; jegliche Dienste oder Plattformen im Netz bringen in ihre technischen Spezifikationen bereits eingeschriebene Regeln, Normen bzw. Handlungsorientierungen mit und strukturieren dadurch soziales Verhalten wie Handeln. Aber sie determinieren es nicht, sondern können je nach Kontext ganz unterschiedliche Aneignung erfahren.

Diese Verschiedenheit der soziokulturellen Aneignung vor Augen zu führen ist das Ziel einer vergleichenden Studie unter der Leitung des Anthropologen Daniel Miller, der – wie es Die Zeit formuliert – »den Menschen nicht als Opfer seiner Technik […], nicht als unmündigen User, als Spielball der Großkonzerne« ansieht, sondern die Spielarten der alltäglichen Verwendung des Social Webs (und damit auch von Mobile Devices) in den verschiedenen Weltregionen untersuchen will.

Weiterlesen »