12. Oktober 2022

Im Sommer ist die ergänzende JIMplus-Studie 2022 erschienen. In einer qualitativen (n=36) und quantitativen (n=1060) Untersuchung wurde zwischen April und Juni das Informationsverhalten von Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren in Deutschland sowie ihr Umgang mit Fake News und Hatespeech beobachtet. Drei Kernergebnisse:

- Tagesaktuelle Nachrichten werden häufig zufällig wahrgenommen, vor allen Dingen über »Gespräche in der Peergroup, gefolgt von algorithmusgesteuerten Vorschlägen (wie z.B. YouTube, TikTok, Instagram) und dem klassischen Fernsehen«. Dabei werden primär Themen als relevant bewertet, die einen Einfluss auf die eigene Lebenswelt haben.

- Der Wahrheitsgehalt einer Nachricht wird vor allen Dingen danach geprüft, ob andere Quellen auch darüber berichten; »Ignorieren ist die verbreitetste Handlungsstrategie«.

- Die Mehrheit der Befragten hat schon Hatespeech wahrgenommen (oft »gegen Sexualität der Menschen allgemein«, »dem äußeren Erscheinungsbild einer Person«). Auch Hatespeech »wird im öffentlichen Kontext vor allem ignoriert«.

28. August 2022

Das Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, (3. Auflage, Hg. von Nina Baur und Jörg Blasius) findet sich nun auf SpringerLink.

Das Handbuch vergleicht systematisch Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich Problemen, Prinzipien, Vorgehensweisen, Standards und Gütekriterien für verschiedene qualitative und quantitative Methoden der Sozialforschung. Um diese Fragen zu beantworten, diskutieren ausgewiesene Experten in 122 Beiträgen den aktuellen Stand der Forschung und bieten Forschenden, Lehrenden und Studierenden einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Methoden der empirischen Sozialforschung. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Datenerhebung, also auf digitalen Methoden, standardisierten und offenen Befragungen, sowie zahlreichen anderen aktuell verwendeten Datentypen.

In dem Teilbereich »Digitale Methoden« findet sich auch der aktualisierte Beitrag von Jasmin Siri und mir mit dem Titel »Facebook und andere soziale Medien«.

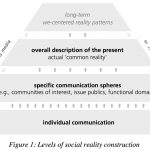

Das Social Web bietet […] vorderhand einen gewaltigen Pool an mehr oder minder unkompliziert verfügbaren Daten und Inhalten, die durch die Forschenden nicht mehr in klassischer Manier erhoben werden müssen. Schon aus dieser schieren Disponibilität ergeben sich allerdings eine Vielzahl an Herausforderungen – von der Problematik der Datenauswahl über Fragen der Reliabilität bis hin zu Problemen der Repräsentativität und Generalisierbarkeit sowie der Zeitstabilität der Medien selbst. Darüber hinaus resultieren aus den vielfältigen Mischformen zwischen privater und öffentlicher Kommunikation im Social Web bzw. der Multiplizität technisch vermittelter Öffentlichkeiten, der je nach Plattform divergenten Medienlogiken und der nutzungspraktischen Verschränkung unterschiedlicher Medien- und Kommunikationskanäle eine Vielzahl weiterer Problemstellungen […].

16. August 2022

Der in der ersten Jahreshälfte erschienene Global Music Report 2022 der IFPI bestätigt die seit Jahren erkennbare Dominanz von Streaming-Plattformen im weltweiten Musikkonsum: Während im Jahr 2001 noch 97 Prozent der Umsätze der globalen Musikindustrie durch recorded music auf physischen Trägermedien generiert wurden, wurden 2021 rund 65 Prozent der globalen Umsätze durch Streaming auf Plattformen wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music erzielt.

Das Streaming von Medieninhalten, das zuerst im illegalen Bereich auf Filesharing-Plattformen erprobt wurde, bevor es im Zuge der Verbreitung kostengünstiger Breitband-Internetzugänge massenkompatibel wurde, wird mit der Digitalisierung folglich im alltäglichen Musikkonsum (wie auch im Falle von Videoinhalten) zur Regel. Damit hat sich für den Bereich der Unterhaltungsmedien (all ihrer politischen Implikationen entkleidet) Jeremy Rifkins (2000) These bewahrheitet, dass das Streben nach Eigentum mit der digitalen Transformation durch ein Streben nach Zugang verdrängt wird (vgl. auch Kap. 5.1 in dem Buch Digitale Transformation).

Der Online-Kauf und Download von Musikinhalten spielt hingegen von Jahr zu Jahr eine immer geringere Rolle und zeichnete sich 2021 nur noch für gut 3 Prozent der globalen Umsätze verantwortlich. Wachstum konnten allerdings physische Trägermedien verzeichnen, deren Umsatzanteil sich mit über 19 Prozent gegenüber 2020 leicht erhöht hat. Insbesondere das sich weiter steigernde Interesse an Vinylplatten trug laut dem Global Music Report zu diesem Trend bei. Dazu passt, dass dem deutschen Bundesverband der Musikindustrie zufolge im ersten Halbjahr 2022 hierzulande mehr als 6 Prozent des Gesamtumsatzes mit Vinyl-Alben generiert wurden (Streaming: 73 Prozent; Download: 2,4 Prozent; CD: 13 Prozent).

28. Juni 2022

Der Reuters Institute Digital News Report 2022 ist erschienen und bietet wie in den Jahren zuvor einen Überblick zur weltweiten Rezeption von Nachrichtenangeboten und Nutzung der unterschiedlichen Medienkanäle in der individuellen Versorgung mit tagesaktuellen Informationen. In Deutschland fand die Erhebung zwischen dem 14. Januar und dem 10. Februar 2022 statt; die Stichprobe ist für Internetnutzende ab 18 Jahren repräsentativ. Hier die wichtigsten Links dazu:

Einige Kernergebnisse für die BRD:

Weiterlesen »

25. April 2022

Der Digital Markets Act und der Digital Services Act der EU – und damit die ersten ernsthaften übergreifenden Regulierungsmaßnahmen gegenüber Internetplattformen in Europa – sind nun (bald) einsatzbereit und Margrethe Vestager, seit 2014 EU-Kommissarin für Wettbewerb und seit 2019 geschäftsführende Vizepräsidentin und Kommissarin für Digitales, kommentiert: »Die Demokratie ist zurück.«

Weiterlesen »