29. Januar 2015

Der Soziologe und Bewegungsforscher Simon Teune kritisiert in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung u.a. den Umgang professioneller massenmedialer Anbieter mit dem Phänomen »Pegida« (vgl. dazu auch den Pressespiegel der BpB):

»Die Aufmerksamkeit, die den selbsterklärten Verteidigern des Abendlandes unter dem Label Pegida zuteil wurde, ist kaum zu fassen. […] Die Diskussionen über die neusten Montagsdemonstrationen füllten Zeitungen, Talkshows und die Timelines der sozialen Medien. Sicher, es geht um die größte rassistisch grundierte Mobilisierung in der Nachkriegsgeschichte. […] Insofern muss Pegida Thema sein. Aber: Die Demonstrationen bleiben doch ein lokales Phänomen. Dass die Berichterstattung alle Rekorde sprengte und beinahe jedes Plakat direkt übertragen wurde, hat die Bewegung erst aufgewertet.

Weiterlesen »

22. Dezember 2014

Das Verhältnis zwischen System- und Akteurtheoretikern ist gelinde gesagt recht angespannt. Ein Beispiel hierfür findet sich in der mit offenem Visier ausgefochtene Fehde zwischen Renate Mayntz und Niklas Luhmann: Während Mayntz (1997: 199) der Systemtheorie vorwarf, soziale Systeme »nach dem Prinzip der Dame ohne Unterleib […] auf bloße Kommunikationen« zu verkürzen und »damit ihres realen Substrats und aller faktischen Antriebskräfte« zu berauben, unterstrich Luhmann (2002: 255f.) die Notwendigkeit zur Differenzierung: »In Wirklichkeit ist es noch schlimmer, denn […] der ganze Leib ist überhaupt nicht Teil des sozialen Systems«. Gesellschaft besteht aus seiner Sicht einzig in Kommunikation, weshalb sich sein Ansatz auf die Evolution sozialer Sinnsysteme konzentriert.

Trotz vereinzelter Vermittlungsversuche, die u.a. darauf abheben, dass sich mit unterschiedlichen Paradigmen eben jeweils andere Aspekte ›gesellschaftlicher Wirklichkeit‹ ausleuchten lassen, stehen sich die systemtheoretische und akteurzentrierte Ansätze im soziologischen Alltagsgeschäft meist disparat gegenüber und schon der punktuelle Rückgriff auf rivalisierende Begrifflichkeiten ruft in den jeweiligen Zirkeln »instantanes Desinteresse« (Schimank 2009: 202) hervor.

London, East India Dock Rd (Quelle: jordi.martorell)

Eine neue Qualität bergen indes zwei aktuelle Aussagen von Wolfgang Streeck (bis 10/2014 Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung), der Luhmanns Theorie expressis verbis als Steigbügelhalter für eine politisch desinteressierte und unkritische deutschsprachige Soziologie beschreibt, die ihre Augen allzu lange gegenüber den Folgen der wirtschaftlichen Liberalisierung verschlossen hätte:

Weiterlesen »

1 Kommentar

19. November 2014

Heinz Bonfadelli gibt in einem aktuellen Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung einen kompakten einführenden Überblick zum langfristigen Wandel der Mediennutzung durch Digitalisierung und Internet. Sein Artikel »Medien und Gesellschaft im Wandel« (mit einigen unkompliziert weiterverwendbaren Grafiken zu den Grundfunktionen von Medien und Journalismus) kommt zu folgendem Schluss:

»Die Beziehung zwischen dem Internet und den herkömmlichen Formen der politischen Partizipation scheint jedoch eine der Komplementarität […] und nicht eine der Verdrängung zu sein. Hinzu kommt, dass auch das Internet die bestehenden sozialen Ungleichheiten nicht einfach quasi medientechnologisch zu neutralisieren vermag. Letztlich fungieren Medien als Trendverstärker, indem bestehende Ungleichheiten […] nicht eingeebnet, sondern tendenziell verstärkt werden.

[…] Die neuen interaktiven Möglichkeiten des Internets sind zwar notwendig, aber nicht auch schon hinreichend zur Generierung von mehr politischer Partizipation. Zwar reduziert die Zugänglichkeit zu mehr Information und Kommunikation die Kosten, was Informationssuche und -nutzung anbelangt, und das Social Web erleichtert zweifelsohne die Mobilisierung von Bürgern, aber die neuen digitalen Möglichkeiten werden verstärkt von jenen genutzt, welche politisch sowieso partizipieren und handeln wollen.«

2 Kommentare

14. Oktober 2014

Am 28. und 29. November 2014 wird in Göttingen die Tagung »Politisches Handeln in digitalen Öffentlichkeiten Grassroots zwischen Autonomie, Aufschrei & Überwachung« (Programm als PDF) stattfinden, die u.a. in Kooperation mit der Hans-Böckler– und der Otto-Brenner-Stiftung ausgerichtet wird:

»Digitale Öffentlichkeiten sind Kristallisationspunkte des Politischen im frühen 21. Jahrhundert. […] In Form wissenschaftlicher Vorträge sowie in flankierenden Praxis-Workshops richten wir mit der Tagung die Aufmerksamkeit auf die theoretische und praktische Erfassung von bottom-up Prozessen des politischen Handelns in digitalen Öffentlichkeiten. Vor allem sollen dabei spezifische Herausforderungen und Relevanzen in diesem Forschungsfeld abgesteckt werden.«

Nach einer eröffnenden Keynote von Felix Stalder geht es in den einzelnen Panels u.a. um Theoretisierungen, Fallstudien, gegenwärtige Konflikte und forschungsethische Fragen im Kontext netzbasierter Formen politischen Handelns sowie um konkrete Beispiele aus der Praxis (Hacktivism, Darktwitter etc.).

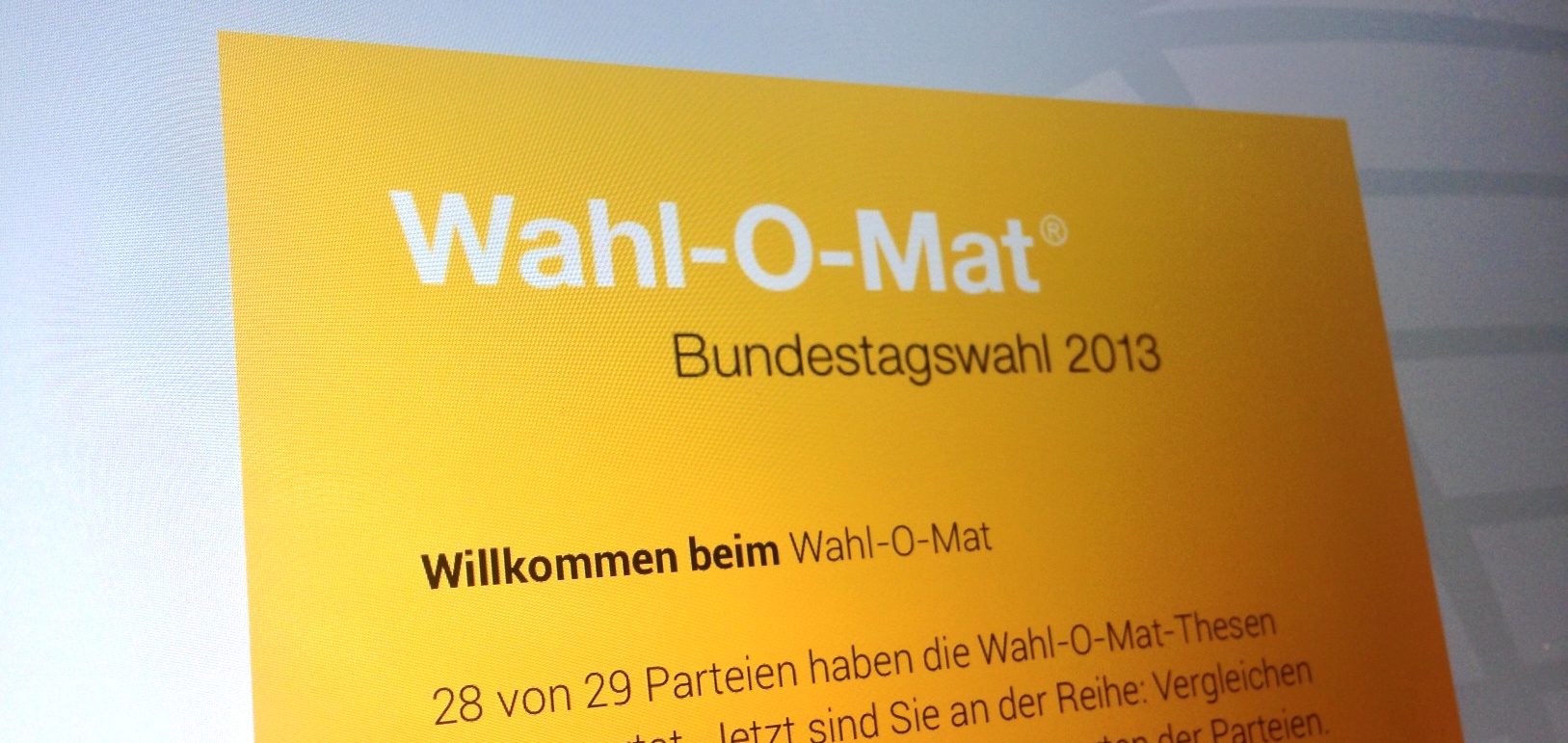

3. Februar 2014

Julia Partheymüller und Anne Schäfer vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung haben sich in der Zeitschrift Media Perspektiven auf der Basis einer telefonischen Repräsentativbefragung von 7882 Wahlberechtigten (rolling cross-section) mit dem Informationsverhalten der Bürger im Bundestagswahlkampf 2013 auseinandergesetzt und dabei folgende Fragen adressiert:

»1. In welchem Ausmaß werden die verschiedenen zur Verfügung stehenden Informationsquellen genutzt und wie entwickelt sich ihre Nutzung im Verlauf des Wahlkampfs? 2. Wovon hängt die Nutzung der verschiedenen Informationsquellen ab? Wie stark wird sie durch soziodemografische Merkmale und politische Motivationsfaktoren geprägt? Inwieweit lassen sich divergente bzw. konvergente Muster im Informationsverhalten erkennen?«

Weiterlesen »

4. Januar 2014

Nicht wenige Forscher haben bereits in den 1970er Jahren auf die Gefahren für die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger hingewiesen, die aus den damals gerade in Entstehung begriffenen neuen Informationstechnologien resultieren könnten – so z.B. Arthur R. Miller in seinem Buch The Assault on Privacy (1971).

Mittlerweile sind diese Befürchtungen zu Gewissheiten geworden – eine breite Debatte über staatliche oder privatwirtschaftliche Überwachungsmaßnahmen oder gar weitläufige Proteste dagegen gibt es indes hierzulande kaum. Ein Schritt in die richtige Richtung ist m.E. die vor wenigen Tagen gestartete internationale Petition Academics Against Mass Surveillance, die für weitere Unterzeichnungen offen ist. Bislang haben aus dem deutschsprachigen Raum u.v.a. auch Ulrich Beck, Theo Röhle, Beate Roessler, Axel Groenemeyer, Thomas Lemke und Herbert Burkert unterzeichnet.

»The right to privacy is a fundamental right. It is protected by international treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights. Without privacy people cannot freely express their opinions or seek and receive information. Moreover, mass surveillance turns the presumption of innocence into a presumption of guilt. Nobody denies the importance of protecting national security, public safety, or the detection of crime. But current secret and unfettered surveillance practices violate fundamental rights and the rule of law, and undermine democracy.

The signatories of this declaration call upon nation states to take action. Intelligence agencies must be subjected to transparency and accountability. People must be free from blanket mass surveillance conducted by intelligence agencies from their own or foreign countries. States must effectively protect everyone’s fundamental rights and freedoms, and particularly everyone’s privacy.«