8. November 2011

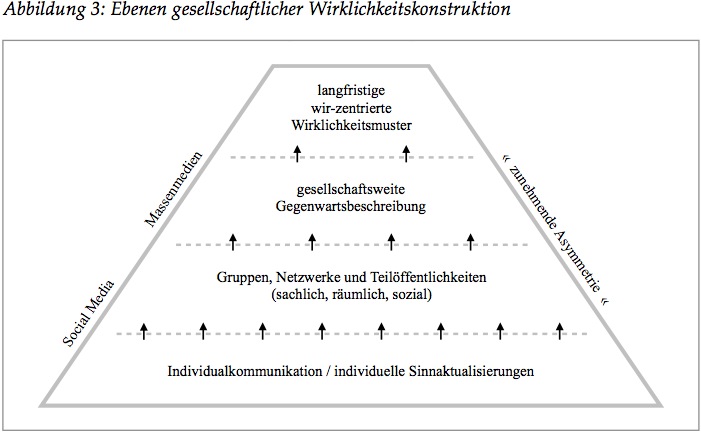

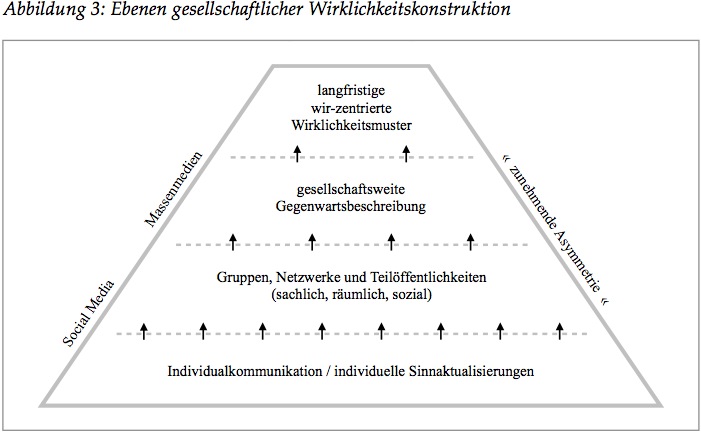

Das Berliner Journal für Soziologie 21(3) ist in diesen Tagen erschienen. Darin findet sich auch mein Artikel »Social Media, Massenmedien und gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktion«, der einige Positionen aus »Neue Demokratie im Netz?« weiterentwickelt, Kritikpunkte aus den Rezensionen aufgreift und abschließend drei Thesen zur Diskussion stellt, die davon ausgehen, dass Social Media und Massenmedien weniger in einem konkurrierenden, sondern eher in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen:

- Die moderne Gesellschaft bleibt auf allgemeine Bezugsgrundlagen in der übergreifenden Kommunikation und daher auch auf stabile Auswahl- und Verbreitungsleistungen angewiesen, wie sie die Massenmedien bieten.

- Social Media hingegen effektivieren die Kommunikation in Netzwerken sowie Teilöffentlichkeiten und erweitern so den Pool an Sinnvariationen, aus dem gesamtgesellschaftliche Sinnsysteme wählen können.

- Vielrezipierte neue Inhaltsanbieter im Web können mit etablierten massenmedialen Anbietern durchaus in Konkurrenz treten. Sie verlieren dann aber zunehmend ihren interaktiven Charakter und werden ebenso zu asymmetrischen Vermittlungsstellen.

Weiterlesen »

1 Kommentar

8. November 2011

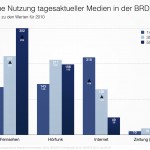

Einen schnellen, kompakten und kostenfreien Überblick über die Veränderungen in den Medienlandschaften verschiedener Länder zu bekommen, fiel bislang schwer, denn normalerweise mussten die entsprechenden Beschreibungen und Schwerdaten aus vielerlei Quellen zusammengeklaubt werden.

Einen ersten (großen) Schritt in diese Richtung gehen die »Mapping Digital Media«-Reports der Open Society Foundations, die aus einem internationalen Forschungsvorhaben über den Wandel der Mediensysteme durch die voranschreitende Digitalisierung resultieren und das Ziel verfolgen für zahlreiche Länder verschiedener Kontinente vergleichbare Berichte zu generieren. Zuständig für die Deutschland-Ausgabe war das Hans-Bredow-Institut. Abgedeckt werden u.a. die Themenfelder Medientechnik, Medienangebot, Mediennutzung und Medienrecht.

»Mapping Digital Media«: Germany | Italy | Russia | Sweden | UK | mehr (Archiv)

5. November 2011

Das Branchenmagazin buchreport.express (32/2008: 8–10) prognostizierte im August 2008, dass der Umsatzanteil von E-Books am deutschen Buchmarkt bis 2013 zweistellig ausfallen könnte und Zeit bzw. Spiegel überschrieben ihre Artikel zum Buchmarkt 2008 bzw. 2009 mit Titeln wie »Digitalbuch vor dem Durchbruch«, »Tschüss, Gutenberg«, »Goodbye, Gutenberg« (Spiegel 42/2009: 140) oder »Buchmarkt: Die eVolution« (Spiegel 11/2009: 101). Es ließ sich also der Eindruck gewinnen, dass die Buchindustrie alsbald von einem radikalen Wandel erfasst würde.

Den Kernakteuren der Branche wurde in diesem Kontext wiederholt unterstellt, die mutmaßliche Aufbruchstimmung um digitale Inhalte zu verschlafen: Angesichts der hierzulande auch für E-Book geltenden Buchpreisbindung und eines undurchsichtigen Digital-Rights-Management merkte etwa Andrea Hünniger (2009) in der Zeit an, dass die deutsche Buchbranche »exakt die gleichen Fehler wie die Musikindustrie« mache, weil »Konkurrenzkämpfe und kulturelle Vorurteile verhindern, dass das E-Book sich in Deutschland durchsetzt«, und Oliver Jungen (2009) notierte in der FAZ, dass der Buchsektor aus der »Bruchlandung der Musikindustrie […] nichts gelernt« habe.

Aber sind die beiden Mediensektoren tatsächlich miteinander vergleichbar? Immerhin können gedruckte Bücher als Sekundärmedien ohne technische Hilfsmittel rezipiert werden (und insofern auch bewusst als technikfreie Genussmittel eingesetzt werden), während elektronische Bücher ein Abrufgerät benötigen, das Anschaffungskosten verursacht und eine beständige Grundaufmerksamkeit verlangt (Stromversorgung, Diebstahlvermeidung, Sauberkeit etc.).

Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist meint ›ja‹: Wohl auch aus unternehmerischem Eigeninteresse prophezeite Ranga Yogeshwar vor einigen Wochen, dass »der Anteil des Gedruckten [.] künftig bei 20% liegen [wird]«, denn »die Geschichte des Internets ebenso wie die des Fernsehens, der Musikbranche und des Kinos« zeige, dass man nicht glauben sollte, alles bleibe beim Alten.

Weiterlesen »

2 Kommentare

13. Oktober 2011

Im Mai dieses Jahres verkündete Amazon, in den USA erstmals mehr E-Books als gedruckte Bücher verkauft zu haben. Zwar wurden die Fluten an kostenlosen E-Books in der zugrundeliegenden Statistik nicht berücksichtigt, aber u.a. Die Zeit entdeckte einen anderen Schönheitsfehler an dieser werbewirksamen Aussage: Als gedruckte Bücher wurden nur jene Hardcover- und Taschenbücher gezählt, die nicht gleichzeitig auch im digitalen Kindle-Format vorlagen. Nichtsdestotrotz lässt sich auch nach einer aktuellen Studie der Eindruck gewinnen, dass sich zumindest der deutsche Markt für E-Books im internationalen Vergleich recht langsam entwickelt (vgl. Abbildung):

Weiterlesen »

1 Kommentar

6. Oktober 2011

Mit der Rückkehr von Steve Jobs ist Apple wie Phoenix aus der Asche auferstanden und hat in den letzten 10 Jahren wie kein anderes IT-Unternehmen Innovationen für den Massenmarkt geschaffen. Sicher – Apple hat weder den mp3-Player, das Smartphone oder den Tablet-Computer erfunden, aber Apple hat in all diesen Bereichen Hard- und Software zu alltagstauglichen Technologie-Sets integriert.

Rückblickend lässt sich kaum absehen, ob die schon längst tot geglaubten Tablet-Computer auch ohne die Impulse aus Cupertino irgendwann eine vergleichbare Aufmerksamkeit gefunden hätten, ob die Musikindustrie zusammen mit anderen Plattformanbietern einen Ausweg aus ihrem digitalen Dilemma gefunden hätte oder ob mobiles Internet heute ein so bestimmendes Thema wäre. Relativ sicher lässt sich allerdings zu Protokoll geben, dass Apple die genannten Entwicklungen wesentlich beschleunigen konnte und die strategische Ausrichtung vieler weiterer Unternehmen wie z.B. Amazon (Kindle Fire) mitbestimmt hat.

Die Politik der proprietären Content- und Technologie-Systeme hat zu (berechtigter) Kritik geführt – und eigentlich wirkt es erstaunlich, dass sich die Nutzer in Zeiten von Open-Content und Open-Source auf solche Beschränkungen einlassen. Sie hat aber auch dazu beigetragen, die Verlässlichkeit, Verständlichkeit und Usability der jeweiligen Geräte zu erhöhen: Ich weiß etwa, dass ich auf meinem iPhone nicht jedes Programm ausführen kann oder meine Musik über iTunes synchronisieren muss. Aber ich weiß auch: Mein iPhone funktioniert zuverlässig, intuitiv und zumeist ohne böse Überraschungen. Es funktioniert einfach – so wie mein Fernseher oder mein Toaster. Und das ist ein Versprechen, das (mobile) Computer und Smartphones zwar schon lange mit sich tragen, vor den iGadgets aber nur selten so umfassend eingelöst wurde.

Zweifellos hat Apple also für die Nutzer die Effizienz im Informationsabruf und der medienvermittelten Kommunikation erhöht. Inwieweit das die Gesellschaft jenseits von Beschleunigung verändert, ist eine viel diskutierte Frage, die noch längst nicht abschließend beantwortet werden kann. Das aber ist auch nur die eine Seite.

Weiterlesen »

1 Kommentar

21. September 2011

Ulrich Dolata hat in der (Fach-)Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik vor einigen Wochen einen Artikel zum Kampf um Werbeeinnahmen im Social Web veröffentlicht, der einen konzisen Überblick über die wirtschaftlichen Erwägungen (und Zahlen) hinter Facebook und Google+ gibt. Quintessenz:

»Google unternimmt derzeit einiges, um den weiteren Aufstieg von Facebook einzudämmen. Das ist der wesentliche Grund für den Einstieg des Werbekonzerns Google in das Geschäft mit sozialen Netzwerken. […] insgesamt ist Google auf dem Online-Werbemarkt noch immer erheblich breiter aufgestellt als Facebook und verfügt über erheblich größere Ressourcen, um in neue Bereiche zu investieren. Wenn Facebook hier aufschließen und mithalten will, braucht es daher viel Geld […]. Das allein schon macht für Facebook den Gang an die Börse zwingend erforderlich.«

Mittlerweile lässt sich dieser Artikel kostenfrei abrufen, und zwar entweder direkt bei den Blättern oder auf den Seiten der Uni Stuttgart.

1 Kommentar

9. September 2011

Diejenigen, die schon 2009 hier reingelesen haben, werden sich an eine Wette erinnern, die ich damals mit einem Kollegen abgeschlossen hatte: Er vertrat die Meinung, dass im Herbst 2013 die Hälfte der Deutschen regelmäßig über Mobile Devices auf das Internet zugreifen, und ich tippte dagegen. Mittlerweile ist Wett-Halbzeit und es lohnt sich, ein Blick auf die aktuellen Studien zur mobilen Internetnutzung zu werfen (Mobile Web Watch 2011; ARD/ZDF-Onlinestudie; TNS Convergence Monitor 2011).

Weiterlesen »

1 Kommentar