21. April 2016

Am 20. April 2016 hat die Europäische Kommission bekannt gegeben, sich verstärkt mit Googles mobilem Betriebssystem Android zu beschäftigen (siehe Factsheet).

»Die Kommission ist der vorläufigen Auffassung, dass Google eine Strategie für Mobilgeräte verfolgt, um seine beherrschende Stellung bei der allgemeinen Internetsuche zu wahren und auszubauen. Erstens wurde so erreicht, dass die Google-Suche auf den meisten in Europa verkauften Android-Geräten vorinstalliert und als Standardsuchdienst bzw. einziger Suchdienst festgelegt ist. Zweitens wird Konkurrenten auf dem Suchmaschinenmarkt auf diese Weise der Marktzugang über konkurrierende mobile Browser und Betriebssysteme versperrt. Außerdem würde den Verbrauchern durch diese Strategie geschadet, weil der Wettbewerb beschränkt und Innovationen bei Mobilgeräten gebremst werden.«

Google hat darauf sogleich mit einem Blogpost reagiert, der im Wesentlichen betont, dass Android im Kern ein Open-Source-Projekt sei:

»Our partner agreements are entirely voluntary—anyone can use Android without Google. […] Any manufacturer can then choose to load the suite of Google apps to their device and freely add other apps as well. […] We provide Android for free, and offset our costs through the revenue we generate on our Google apps and services we distribute via Android. And it’s simple and easy for users to personalize their devices and download apps on their own—including apps that directly compete with ours.«

Weite Teile des Android-Codes stehen in der Tat unter der quelloffenen Apache Licence 2.0 oder vergleichbaren Lizenzen – und insofern ist Android per definitionem ein Open-Source-Projekt. Dennoch lässt es sich keineswegs mit Vorhaben wie GNU, Apache oder dem Linux-Kernel vergleichen (siehe Tabelle). Dazu ein kleiner Auszug aus dem Buch »Open-Source-Projekte als Utopie, Methode und Innovationsstrategie« (Amazon):

Weiterlesen »

12. April 2016

Inzwischen ist der Studienbrief »Kommunikation und Partizipation im Social Web. Eine Übersicht«, den ich im Jahr 2014 für die Fernuniversität in Hagen verfasst habe, als Autorenversion auch als kostenloser Download verfügbar:

»Das Internet hat als erstes ›Universalmedium der Menschheitsgeschichte‹ (Holland 1997) bereits in den 1990er Jahren eine breite sozialwissenschaftliche Debatte zu seinen soziokulturellen wie -ökonomischen Rückwirkungen angestoßen und das sogenannte ›Web 2.0‹ hat entsprechende Diskussionen ab 2005 weiter befördert.

Mit Blick auf die damit verbundenen, teilweise sehr weitreichenden Zukunftsvorstellungen die Übersicht zu behalten sowie zwischen tatsächlich gegebenen Trends und hochfliegenden Prophetien zu unterscheiden, erscheint allerdings nicht immer einfach […].

Eine kleine Navigationshilfe zur weiteren Beschäftigung mit dem gesellschaftlichen Wandel, der durch die Onlinetechnologien angestoßen worden ist, bietet dieser Studienbrief, der seinen Schwerpunkt auf die langfristigen Transformationsdynamiken legt, die aus den neuen Kommunikationsweisen im Netz resultieren. Der Band will einen kontextorientierten Überblick zum Social Web als soziotechnisches Phänomen vermitteln, das durch das Ineinanderwirken vielfältiger gesellschaftlicher sowie technologischer Einflussfaktoren geprägt ist, und führt Schritt für Schritt in die damit verbundenen Diskurszusammenhänge ein. […]«

24. Januar 2016

Steve Ballmer, 2000 bis 2014 CEO des Unternehmens Microsoft (das gemessen am Jahresumsatz mit Software nach wie vor führend auf seinem Feld ist – vgl. SOI DP 2015/2: 22), gab im April 2007 in einem Interview mit der USA Today zu Protokoll:

»Q: People get passionate when Apple comes out with something new — the iPhone; of course, the iPod. Is that something that you’d want them to feel about Microsoft?

Ballmer: It’s sort of a funny question. Would I trade 96% of the market for 4% of the market? (Laughter.) I want to have products that appeal to everybody. Now we’ll get a chance to go through this again in phones and music players. There’s no chance that the iPhone is going to get any significant market share. No chance. It’s a $500 subsidized item. They may make a lot of money. But if you actually take a look at the 1.3 billion phones that get sold, I’d prefer to have our software in 60% or 70% or 80% of them, than I would to have 2% or 3%, which is what Apple might get.

In the case of music, Apple got out early. They were the first to really recognize that you couldn’t just think about the device and all the pieces separately. Bravo. Credit that to Steve (Jobs) and Apple. They did a nice job. But it’s not like we’re at the end of the line of innovation that’s going to come in the way people listen to music, watch videos, etc. I’ll bet our ads will be less edgy. But my 85-year-old uncle probably will never own an iPod, and I hope we’ll get him to own a Zune.«*

* Der Zune war ein MP3-Player von Microsoft, der 2006 auf den US-amerikanischen Markt kam. Seine Entwicklung wurde 2011 eingestellt.

1 Kommentar

12. Januar 2016

In den letzten 25 Jahren ist das Internet zu der infrastrukturellen Grundlage von mehr und mehr Produktionskontexten, Konsumweisen und Kollektivitätsformen geworden. Reflektiert wird diese Allgegenwärtigkeit des Netzes von einem inzwischen sehr breiten Diskurs um die ermöglichenden und strukturaufbrechenden Potentiale der Onlinetechnologien (z.B. Open Innovation, Prosumerism, Connective Action), um neue Herausforderungen für soziale Bewegungen oder Gemeinschaften (z.B. mit Blick auf Datenschutz und Observierbarkeit) sowie um die kommunikationsformatierenden Effekte neuer soziotechnischer Arrangements in der digitalen Welt. Insofern steht »das Internet« als diskursiver Bezugspunkt in symptomatischer Weise für eine auch gesamtgesellschaftlich spürbare Ambivalenz von Offenheit und Geschlossenheit.

Vor diesem Hintergrund wollen die Veranstaltungen der Sektion ›Wissenschafts- und Technikforschung‹ auf dem 38. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2016 zu einer kritischen Bestandsaufnahme der Öffnungs- und Schließungsprozesse im Online-Bereich sowie zu einem Verständnis ihrer Ursachen und Folgewirkungen beitragen. Erwünscht sind Beiträge zu den Spannungsfeldern Öffnung – Schließung, Dezentralisierung – Zentralisierung sowie Partizipation – Kontrolle.

Zum Call for Papers »

11. November 2015

Das Forschungsjournal Soziale Bewegungen 3/2015 ist in diesen Tagen erschienen und behandelt u.a. den Themenschwerpunkt »Zwischen Sichtbarkeit und Anonymität – Protest, Bewegung und digitale Kultur«, der Beiträge aus dem Umfeld der letztjährigen Tagung »Politisches Handeln in digitalen Öffentlichkeiten« versammelt, darunter auch der Artikel »Zwischen Ermöglichung und Kontrolle« (Dolata/Schrape 2015):

Digitale Öffentlichkeiten entwickeln sich hochdynamisch, sind ambivalent und herausfordernd. Trotz zunehmender Machtkonzentration, Regulation und Überwachung entwickeln sich in ihnen fortwährend neue Formen von Freiheit und Selbstentfaltung, schöpferisches wie destruktives Verhalten, individualistische wie solidarische Positionen. Digitale Öffentlichkeiten sind ein Motor sowohl für gesellschaftliche Emanzipation als auch für neue Problemlagen und Herausforderungen.

9. November 2015

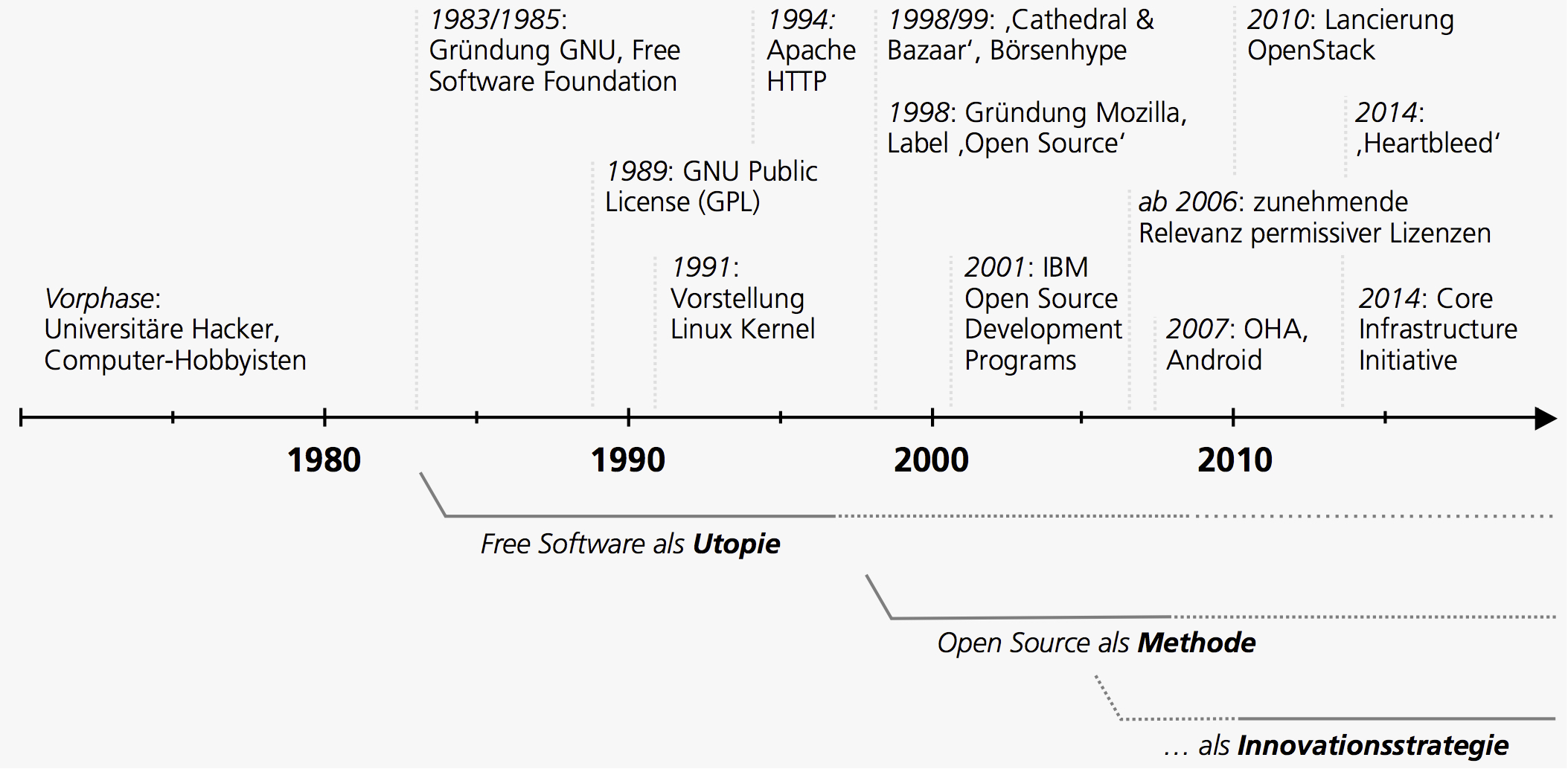

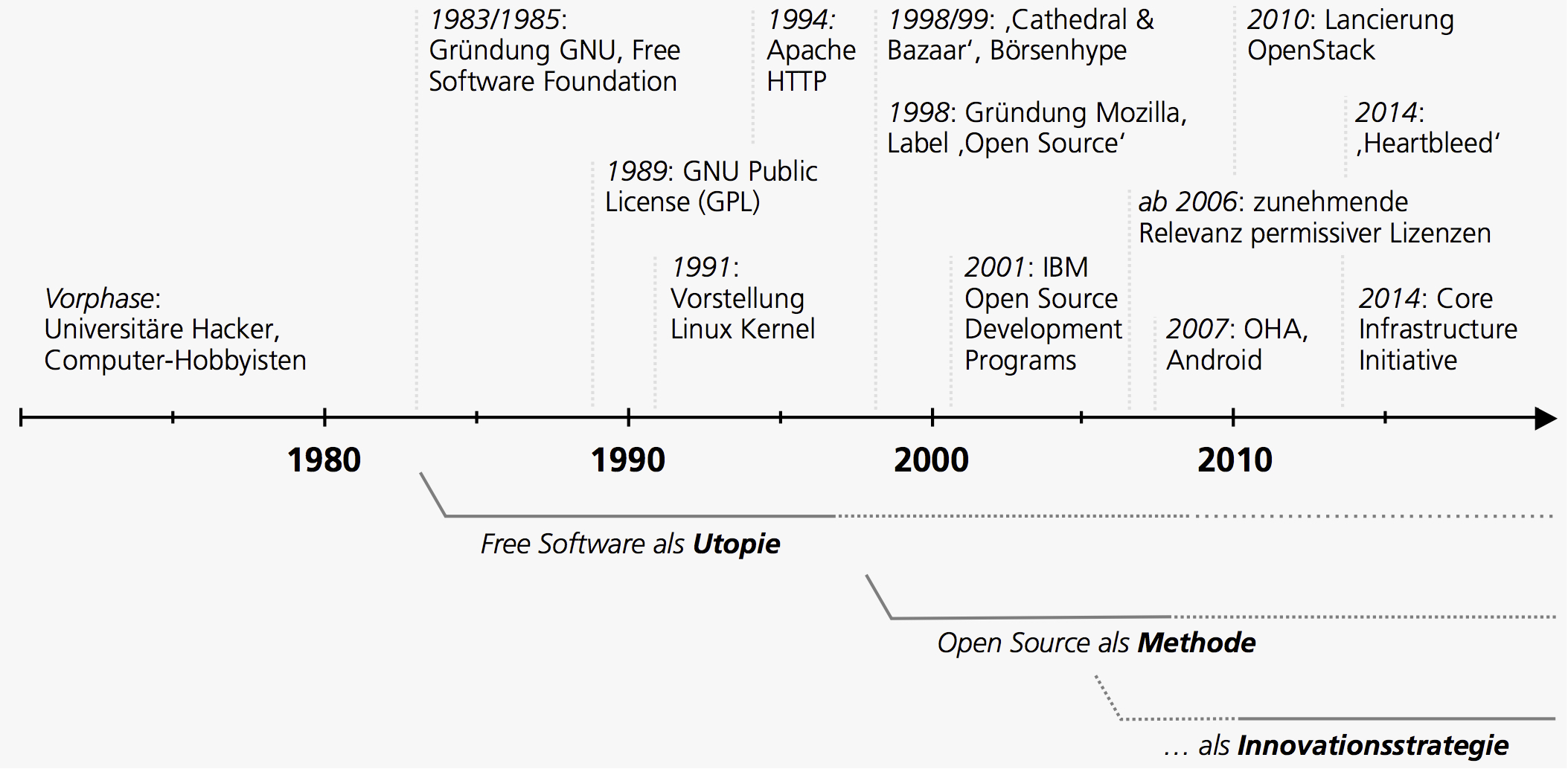

In der Reihe Stuttgarter Beiträge zur Organisations- und Innovationssoziologie ist ein neues Discussion Paper »Open Source Softwareprojekte zwischen Passion und Kalkül« (Schrape 2015; Volltext als PDF) erschienen:

Dieses Papier entwickelt auf der Grundlage von aggregierten Marktdaten, Dokumentenanalysen sowie Literaturauswertungen einen systematisierenden Überblick über Open Source Software Communities und ihre sozioökonomischen Kontexte. Nach einer Rekonstruktion der Herausbildung quelloffener Entwicklungsvorhaben werden die Beziehungen zwischen Open Source Projekten und etablierten Technologiekonzernen diskutiert. Daran anknüpfend werden […] vier typische Varianten derzeitiger Open Source Gemeinschaften voneinander abgegrenzt.

Insgesamt zeigt sich, dass die quelloffene Softwareentwicklung inzwischen zu einer allgemeinen Branchenmethode avanciert ist, dabei aber ihre Formatierung als Gegenentwurf zur kommerziellen und proprietären Herstellung weitgehend verloren hat. Während freie Software zunächst subversiv konnotiert war, ist das Involvement in Open Source Projekte heute zu einem festen Bestandteil der Innovationsstrategien aller großen Softwareanbieter geworden.

Zum Text »

15. Oktober 2015

In dieser Woche ist die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie erschienen, die bereits seit 1997 im Jahresturnus erhoben wird und insofern einen probaten Überblick zu den langfristigen Verschiebungen im medialen Nutzungsverhalten hierzulande bieten kann. Erstmals findet sich unter den angebotenen Artikeln zu der Studie auch ein zweiseitiger Statistikteil, der in kompakter Form Auskunft zu der Häufigkeit der mobilen bzw. stationären Internetnutzung und der Verwendung unterschiedlicher Onlineanwendungen nach Alter, Geschlecht und formalem Bildungsniveau gibt.

Die diesjährigen Erhebungsdaten bestätigen dabei einmal mehr, dass wir uns auf dem Weg in ein Zeitalter der mobilen Medienkonvergenz befinden:

- Insbesondere in den jüngeren Altersgruppen nehmen die Werte für den täglichen Video- und Audioabruf via Internet seit Jahren kontinuierlich zu und liegen mittlerweile bei 54 Prozent (Frauen 14–29 Jahre) bzw. 62 Prozent (Männer 14–29 Jahre). Auch die tägliche Parallelnutzung von Fernsehen und Internet liegt inzwischen bei den Unter-30-Jähigen bei 24 Prozent.

- 82 Prozent der befragten Onliner insgesamt gaben an, Video- oder Fernsehangebote im Netz mindestens selten zu nutzen; ebenso steigt die Audio- und Radionutzung via Internet (vermutlich nicht zuletzt aufgrund neuer Sender wie Beats 1).

- 55 Prozent der Befragten geben an, auf das Internet gelegentlich auch unterwegs zuzugreifen. Unter den 14- bis 29-Jährigen liegt dieser Wert bei 81 Prozent; knapp die Hälfte dieser Altersgruppe nutzt das Netz nach eigenen Angaben täglich mobil. In den meisten Fällen dient das Smartphone als Zugangsgerät.