3. Dezember 2011

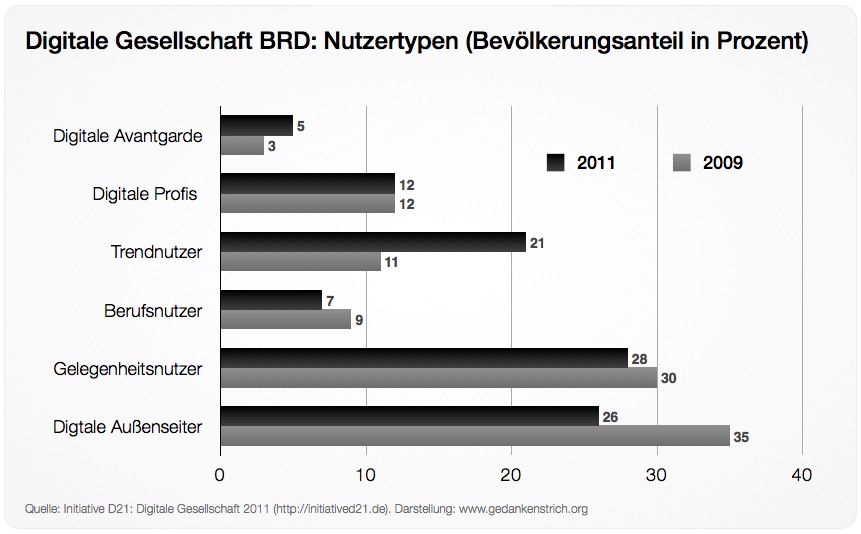

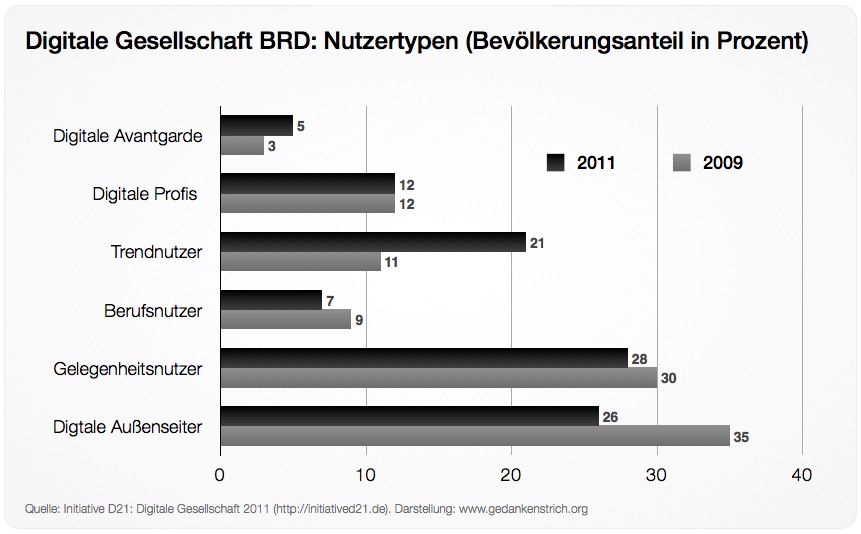

Die gerade erschienen Studie »Digitale Gesellschaft 2011« der Initiative D21 (vgl. auch einige kritische Anmerkungen) bestätigt die schon häufig diagnostizierte Kluft in den Nutzungsweisen und -präferenzen der deutschen Onliner: Dem eigenen Anspruch nach repräsentativ für die BRD, basieren ihre Ergebnisse auf rund 1000 Computer Assisted Telephone Interviews, die im Oktober 2011 durchgeführt wurden. Auf Grundlage dieser Stichprobe wurden sechs Nutzertypen gebildet, deren Anteile an der Gesamtbevölkerung (ab 14 J.) sich wie folgt verteilen:

Weiterlesen »

22. November 2011

In Baden-Württemberg gilt es an diesem Sonntag über das Projekt Stuttgart 21 abzustimmen – und zwar entweder mit »ja« oder mit »nein«. Klingt einfach? Ist es aber nicht, denn Befürworter sollten ihr Kreuz in diesem Falle bei »nein« setzen, während Projektgegner mit »ja« stimmen müssen (eine ähnliche Verwirrung herrschte beim Freiburger Bürgerentscheid 2006):

»Mit ›Ja‹ stimmen Sie für die Verpflichtung der Landesregierung, Kündigungsrechte zur Auflösung der vertraglichen Vereinbarungen mit Finanzierungspflichten des Landes bezüglich des Bahnprojekts Stuttgart 21 auszuüben. Mit ›Nein‹ stimmen Sie gegen die Verpflichtung der Landesregierung, Kündigungsrechte zur Auflösung der vertraglichen Vereinbarungen […] auszuüben.«

Aus dieser verklausulierten Ausgangslage erwuchs selbstredend eine besondere Herausforderung für die Gestaltungsfachleute in beiden Lagern. Und die Resultate ihrer Bemühungen prangen seit einigen Wochen an vielen zentralen Laternenpfählen im Ländle. Wie erfolgreich aber transportieren diese Plakate ihre Botschaft?

Weiterlesen »

5 Kommentare

8. November 2011

Einen schnellen, kompakten und kostenfreien Überblick über die Veränderungen in den Medienlandschaften verschiedener Länder zu bekommen, fiel bislang schwer, denn normalerweise mussten die entsprechenden Beschreibungen und Schwerdaten aus vielerlei Quellen zusammengeklaubt werden.

Einen ersten (großen) Schritt in diese Richtung gehen die »Mapping Digital Media«-Reports der Open Society Foundations, die aus einem internationalen Forschungsvorhaben über den Wandel der Mediensysteme durch die voranschreitende Digitalisierung resultieren und das Ziel verfolgen für zahlreiche Länder verschiedener Kontinente vergleichbare Berichte zu generieren. Zuständig für die Deutschland-Ausgabe war das Hans-Bredow-Institut. Abgedeckt werden u.a. die Themenfelder Medientechnik, Medienangebot, Mediennutzung und Medienrecht.

»Mapping Digital Media«: Germany | Italy | Russia | Sweden | UK | mehr (Archiv)

25. Oktober 2011

Heute wird in Berlin an der Humboldt-Universität das Institut für Internet und Gesellschaft eröffnet. Nicht nur die Berliner Morgenpost spricht derweil salopp vom »Google-Institut«, denn die Startfinanzierung über 4,5 Millionen € für die ersten drei Jahre übernimmt komplett das Unternehmen Google. Ziel des Instituts ist es, die vom Internet ausgehenden Veränderungen der Gesellschaft besser zu verstehen; im Vordergrund stehen zunächst die Aspekte ›Innovation‹ und ›Regulierung‹.

Ein solches Institut kann nun einerseits gerade die deutsche Forschungslandschaft sehr gut gebrauchen – oder wie es der Blogger und Deutschlandradio-Journalist Philip Banse (etwas negativer) formuliert:

»Das Internet revolutioniert unsere Welt wie lange nichts mehr und die deutschen Hochschulen schaffen es nicht, zumindest ihre überschaubaren Aktivitäten in diesem Bereich unter einem Dach zu bündeln? Jetzt kommt Google […] und sagt: Leute, hier muss was passieren, wir brauchen ein Institut, dass sich allein ums Internet kümmert – hier sind 4,5 Millionen Euro für drei Jahre. […] Die deutschen Netz-Forscher aber stehen blamiert da. Nicht nur, dass sie auf einen der größten Internet-Konzerne warten mussten, um ein Internet-Institut zu gründen. Sie lassen sich auch noch für lumpige 4,5 Millionen Euro Ihre Glaubwürdigkeit zerbeulen. […]

Weiterlesen »

1 Kommentar

19. September 2011

Sozialer Wandel wird (auch) durch Nonkonformisten vorangetrieben, das steht außer Frage: Martin Luther beispielsweise lässt sich nicht einfach als Membran für die strukturaufbrechende Wirkung des Buchdrucks oder als Variable in einem Phasenwechsel zwischen priesterdominiertem und säkularem Wissen beschreiben (vgl. Elias 2001), denn rückblickend lässt sich kaum absehen, ob ohne sein Auftreten vielleicht ein anderer Reformator vergleichbare Dynamiken angestossen hätte oder ähnliche persönliche Risiken eingegangen wäre.

Wie aber unterscheiden sich heute Nonkonformisten von Konformisten? Was genau ist ihre Funktion in einer liberalen Gesellschaft? (Kann man sich schon als Nonkonformist bezeichnen, wenn man die Piratenpartei wählt?) Heinz Bude hat sich im aktuellen Merkur (9/10 2011) mit diesen sowie ähnlichen Fragen auseinandergesetzt und dabei ist ein sehr lesefreundlicher (kostenfrei abrufbarer) Artikel entstanden, dessen einleitender Absatz sich aus systemtheoretischer Sicht ähnlich fassen ließe:

»Offene Gesellschaften rechnen mit Nonkonformisten. […] Karl Mannheim hätte seinerzeit gesagt, es sind die Protagonisten der Unruhe, die die ›Konkurrenz auf dem Gebiete des Geistigen‹ beleben. […] Es geht um kognitive Irritationen wie um normative Rebellionen.«

Weiterlesen »

2 Kommentare

15. September 2011

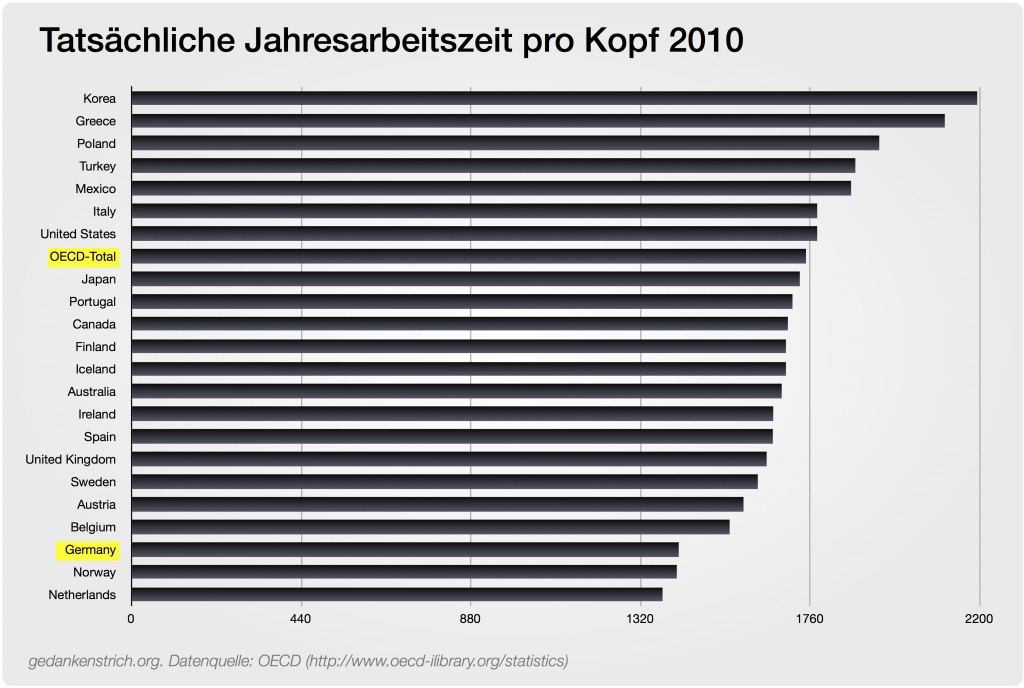

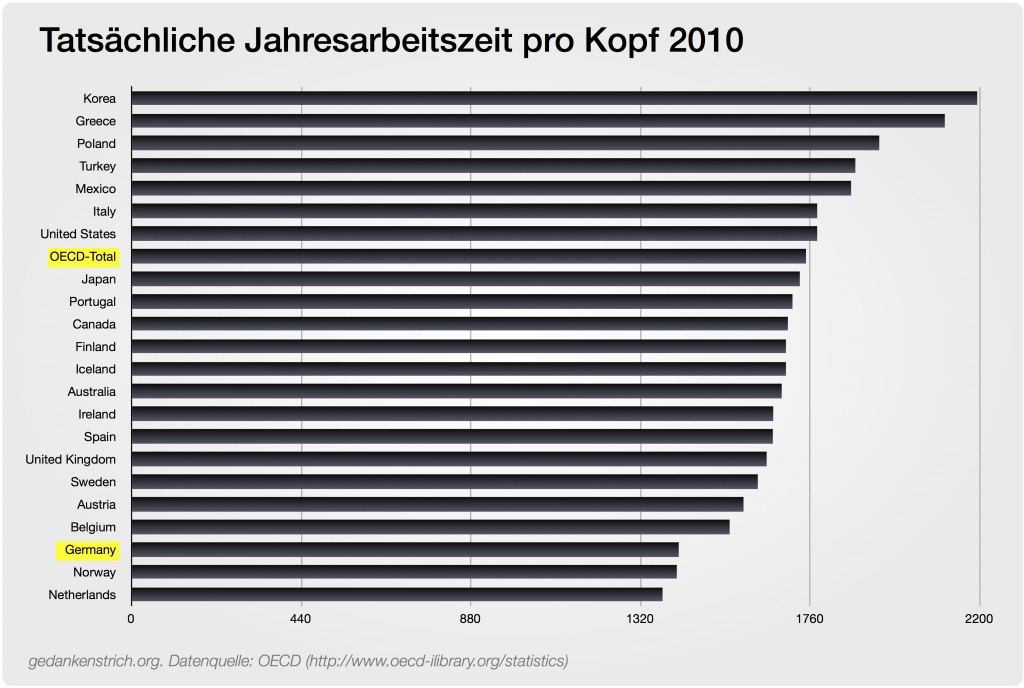

Nachdem Anfang des Jahres das Online-Auswertungstool der Typologie der Wünsche vorgestellt wurde, ergeht diesmal ein kurzer Hinweis auf die OECD iLibrary: Hier finden sich nicht nur über 6000 E-Books als PDF-Download (z.B. alle neueren OECD-Studien und Arbeitspapiere), sondern auch 36 Datenbanken mit über 4 Mrd. Einzelstatistiken zu den Entwicklungen in den OECD-Ländern seit 1960, die als Exel-Tabellen heruntergeladen werden können, so z.B. die aktuellen Statistiken zu den tatsächlich abgeleisteten Arbeitsstunden pro Jahr im OECD-Vergleich (vgl. Abb.).

Um auf die bereitgestellten Daten vollumfänglich zurückgreifen zu können, muss der geneigte Daten-Exkursionist allerdings Mitglied einer Hochschule bzw. einer lizensierten Institution sein oder sich in eine nahegelegene (universitäre) Bibliothek begeben (vgl. die Liste der Institutionen und Bibliotheken mit iLibrary-Zugang).

9. September 2011

Diejenigen, die schon 2009 hier reingelesen haben, werden sich an eine Wette erinnern, die ich damals mit einem Kollegen abgeschlossen hatte: Er vertrat die Meinung, dass im Herbst 2013 die Hälfte der Deutschen regelmäßig über Mobile Devices auf das Internet zugreifen, und ich tippte dagegen. Mittlerweile ist Wett-Halbzeit und es lohnt sich, ein Blick auf die aktuellen Studien zur mobilen Internetnutzung zu werfen (Mobile Web Watch 2011; ARD/ZDF-Onlinestudie; TNS Convergence Monitor 2011).

Weiterlesen »

1 Kommentar