6. Mai 2012

Die Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall hat Ende April eine Studie herausgegeben, welche die BILD-Berichterstattung zu Christian Wulff zwischen 2006 und Anfang 2012 – und damit auch ihren folgenschweren Wendepunkt im Dezember 2011 – anhand zahlreicher Schlagzeilen und Artikel-Kostproben nachzeichnet:

»Das Bild-Publikum erfährt im Zeitraum zwischen 2006 und dem 12. Dezember 2011, dass Christian Wulff ein Muster an Erfolgspolitik, moralischer Integrität und familiären Glücks ist. […] Bild zieht in seinen Veröffentlichungen den Wechsel an ein und demselben Tag durch, am 12. Dezember 2011: Tagsüber wird Wulff noch bejubelt, um 22.02 Uhr kommt die Wirbel-Meldung. […] In die Bild-Geschichtsschreibung geht der 12. Dezember 2011 so ein: ›Der Bundespräsident droht mit einer Strafanzeige gegen den verantwortlichen Redakteur. Unbeeindruckt von dieser Drohung veröffentlicht BILD am nächsten Tag die erste Geschichte über die Kredit-Affäre des Bundespräsidenten‹ (13. Januar 2012).«

Wie dieser Umschwung zustande kam, welche Gründe die BILD für ihre Kehrtwende hatte – das ergründen Hans-Jürgen Arlt und Wolfgang Storz in ihrem Ritt durch eine breite Materialbasis und kommen dabei zu pointierten Thesen, die sicherlich teilweise wiederum hinterfragenswert erscheinen. Zweifelsohne führt die direkte Gegenüberstellung einzelner Fragmente der Boulevard-Poesie mithin zu einem leisen Lächeln (mit bitterem Nachgeschmack) – und die Berichterstattung anderer Medien über die Rolle der BILD in dieser Affäre zu vielen Fragezeichen.

1. Mai 2012

Die Ende April 2012 erstmals erschienene Online-Zeitschrift Mediale Kontrolle unter Beobachtung (herausgegeben von Stephan Packard) stellt kulturwissenschaftliche und interdisziplinäre Perspektiven auf die »strittige Neugestaltung unserer Kommunikation« zur Diskussion: »Theorie wird zielgerichtet eingesetzt, die Beiträge sollen […] über disziplinäre Grenzen hinweg zugänglich und anschlußfähig bleiben. Die [.] Beiträge haben dabei unterschiedliche Gegenstände und unterschiedlichen Umfang: Kurze aktuelle Einzelbeobachtungen, grundsätzliche Begriffsarbeit und historische und kulturelle Vergleiche gehören gleichermaßen dazu.«

Die erste Ausgabe der Open-Access-Publikationsplattform (April 2012) vereint Beiträge von Dirk Baecker, Michael Seeman, Francois Bry, Jan-Felix Schrape, Kaspar Maase und Fernand Hörner, die aus der im Dezember 2011 veranstalteten Freiburger Tagung Neueste Medien unter Kontrolle hervorgegangen sind:

- Stephan Packard: Neueste Medien unter Kontrolle? — Kleines Editorial (html|pdf)

- Dirk Baecker: Media Control (engl.) (html|pdf)

- Michael Seemann: Kontrolle und Kontrollverlust (html|pdf)

- François Bry: Beherrschen oder beherrscht werden? — Medienkontrolle aus technischer Sicht (html|pdf)

- Jan-Felix Schrape: Wiederkehrende Erwartungen an interaktive Medien (html|pdf)

- Kaspar Maase: »Disziplinlosigkeit des Wissens« und Regulierung neuer Medien um 1900: Jugendmedienschutz im Spiegel des kaiserzeitlichen Schundkampfs (html|pdf)

- Fernand Hörner: Kaufhaus-Punk auf youtube. Mediale Kontrolle zwischen Musiker und Fans am Beispiel von Jan Delay (html|pdf)

30. April 2012

Ein Ende der Kostenloskultur im Netz ist kaum in Sicht (auch wenn es schon allzu oft angekündigt wurde) und nicht nur hierzulande tun sich die etablierten journalistischen Anbieter schwer, belastbare Erlösmodelle für ihren Online-Content zu finden. Wie eine erfolgreiche Online-Strategie für Printmedien aussehen kann, zeigt indes die New York Times mit ihrem Modell einer »metered paywall«: Seit Ende März 2011 kann auf die Online-Ausgabe der Zeitung nur noch eingeschränkt kostenfrei zugegriffen werden. Nicht-Abonnenten konnten bis April 2012 bis zu 20 Artikel pro Monat abrufen und wurden danach aufgefordert, ein Abonnement abzuschließen. Mittlerweile wurde der freie Zugriff auf 10 Artikel pro Monat eingeschränkt.

Seit der Einführung dieser mehrstufigen bzw. weichen Paywall vor gut einem Jahr konnte die New York Times über 455.000 neue Abonnenten gewinnen und einen Einnahmenzuwachs sowohl im Online- als auch im Printbereich verzeichnen. Nach Aussage des stellvertretenden NYT-Vorsitzenden Michael Golden hatte das Modell überdies keine messbaren Auswirkungen auf den Anzeigenverkauf, der seines Erachtens 2011 aus anderen Gründen zurückging.

Angesichts dieser positiven Nachrichten planen nun auch europäische Anbieter (z.B. NZZ, WAZ-Gruppe), ähnliche Schranken zu errichten, die Nicht-Abonnenten nur noch einen sehr selektiven Blick auf die jeweiligen journalistischen Inhalte lassen. Und spätestens nach einem Bericht auf dem Branchenportal Meedia über mutmaßlich ähnliche Pläne für Spiegel Online, diskutiert die ganze Branche über Sinn und Unsinn des digitalen Mauerbaus (vgl. z.B. Berichte auf/in Horizont, YOUdaz, kress).

Weiterlesen »

25. April 2012

Die Soziologie an sich ist eine relativ junge akademische Disziplin: Erst im 19. Jh. setzte sich die Überzeugung durch, dass neben den Geistes- und Naturwissenschaften eine eigene Wissenschaft für das Soziale notwendig wird. Auguste Comte (1798– 1857) sah in ihr sogar die bedeutendste aller Wissenschaften, welche die Entdeckungen aller anderen Disziplinen in ein zusammenhängendes Ganzes integrieren sollte. Mittlerweile allerdings untergliedert sich der Fachbereich in viele spezialisierte ›Bindestrichsoziologien‹, die jeweils ein bestimmtes Beobachtungsinteresse verfolgen.

Eine dieser Teildisziplinen ist die Innovationssoziologie: In ihrem Fokus steht – so eine erste Definition von Braun-Thürmann (2005: 9) – »das Unkontrollierbare, Nicht-intendierte und Differierende von Technik, was sich im Innovationsprozess manifestiert«. Es geht also u.a. um die ungeplanten bzw. unvorhersehbaren Wechselwirkungen zwischen technischem und sozialem Wandel.

Was aber ist Innovationssoziologie genau? Eine mögliche Annäherung und einen Überblick zu einigen verbreiteten Zugriffsweisen bietet nachfolgendes Skript.

PDF laden »

18. April 2012

Taemin Kim Park hat 2011 die Visibilität der Wikipedia in wissenschaftlichen Publikationen in den Jahren 2002 bis 2010 untersucht und Research Trends hat diese Studie nun repliziert. Dies geschah anhand der Datenbank Scopus, die über 42 Mio. Einträge zu wissenschaftlichen Publikationen weltweit umfasst, darunter die Abstracts und Zitationen aus über 17.000 Peer-Review-Journalen.

Kernergebnis: Sowohl die Zahl der wissenschaftlichen Artikel, die sich mit Wikipedia beschäftigen (2011: ca. 160), als auch die Zahl der Artikel, die aus der Wikipedia zitieren (2011: ca. 4000), steigt seit 2002 kontinuierlich an, wobei insbesondere Artikel aus dem amerikanischen Raum, mit Abstand gefolgt von Indien, UK, China und Deutschland, die Wikipedia als Zitationsquelle nutzen.

Weiterlesen »

1 Kommentar

7. April 2012

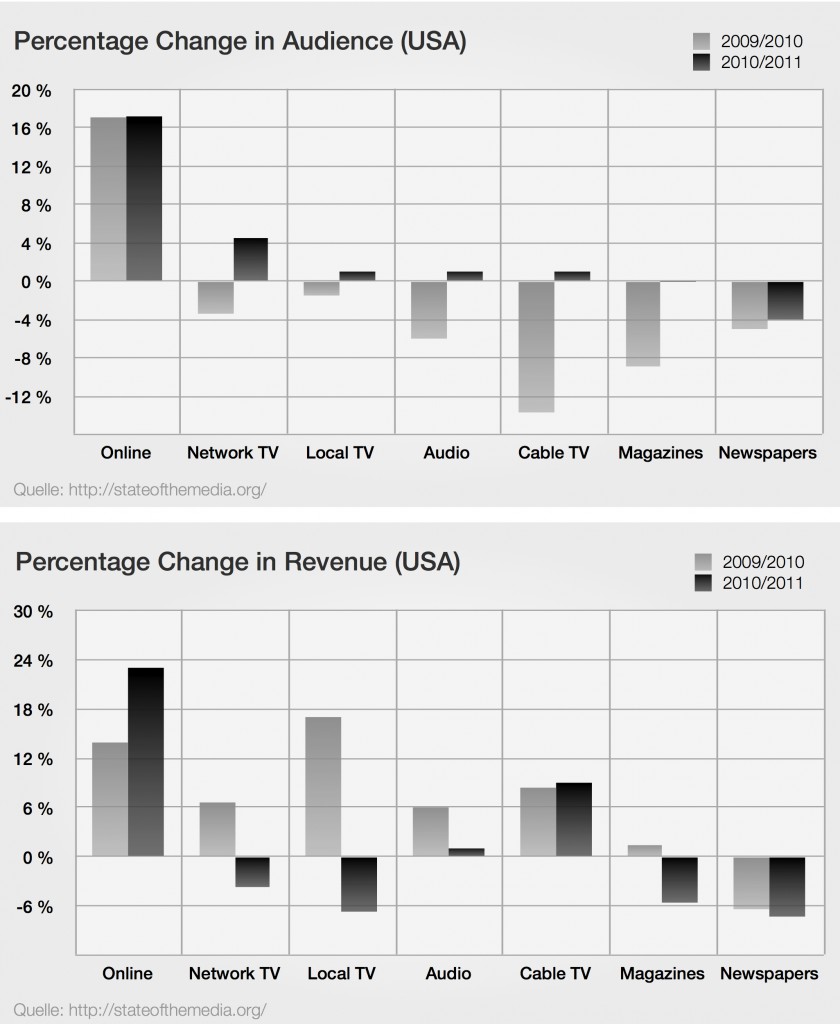

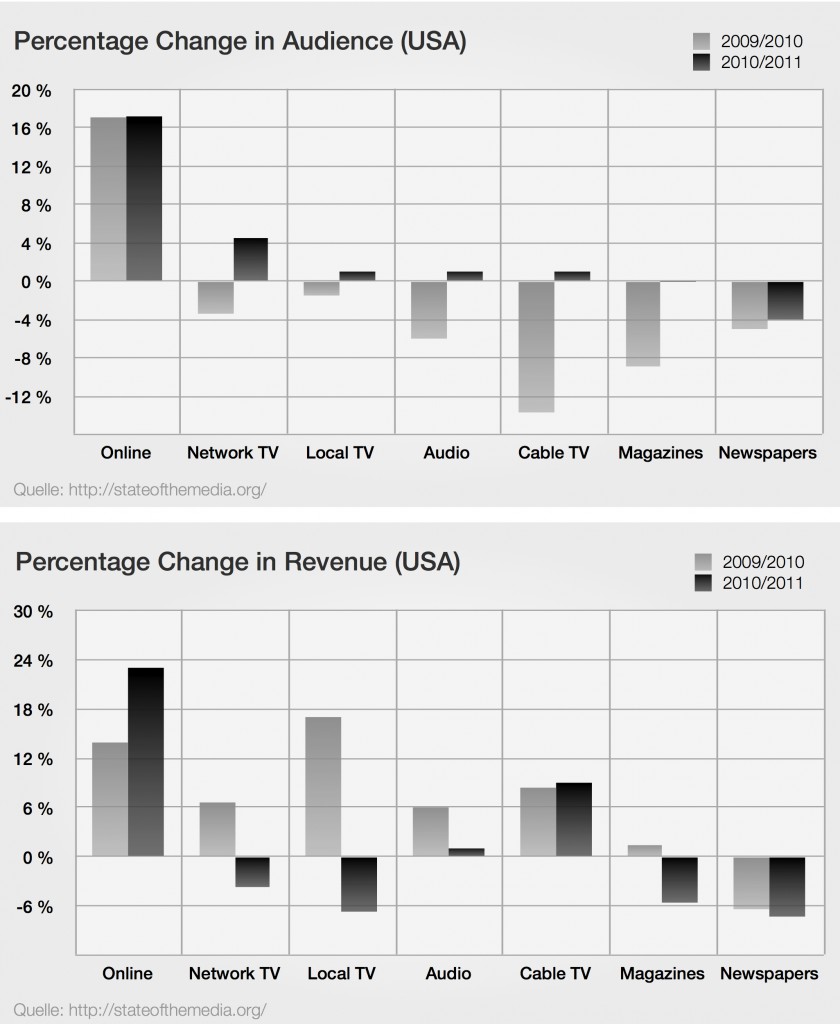

Mit Blick auf die Zahlen des State of the News Media Report 2012 für die USA scheint es schleichend, aber unausweichlich näher zu rücken: Das Ende der Printmedien, wie wir sie kennen (vgl. nachfolgende Abbildung). Die daran anknüpfende Frage lautet freilich: Ist dies für die betroffenen Sektoren zwangsläufig als negativ zu bewerten? Martin Eiermann meint: Nein – »Wir brauchen Medien, keine Zeitungen« (A. s.u.).

Weiterlesen »

1 Kommentar

2. April 2012

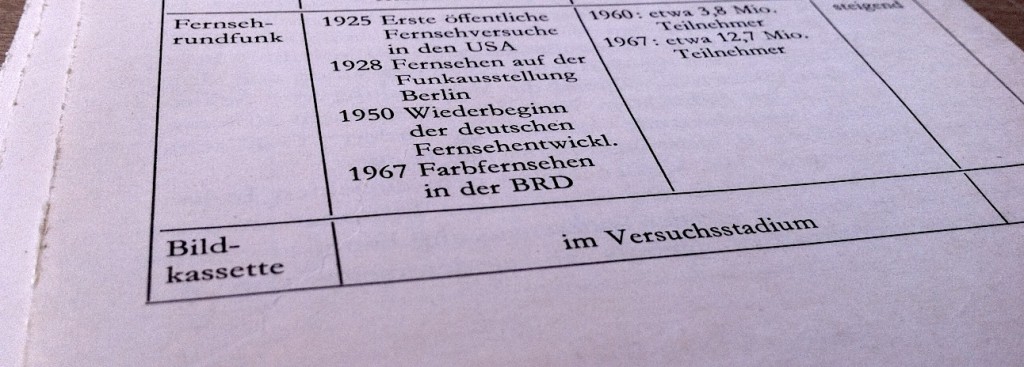

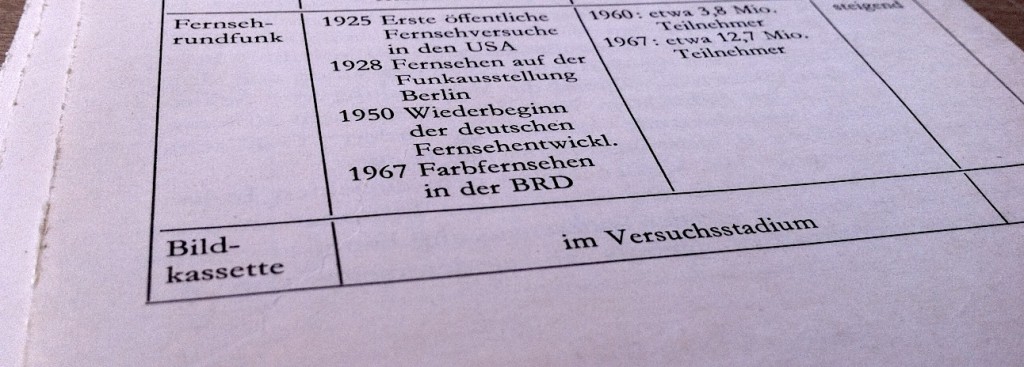

Vergangene Vorhersagen sind eine interessante Lektüre, nicht nur weil sie vor Augen führen, wie sich auch wissenschaftliche Auguren verschätzen können (oder eben auch nicht): Sie zeigen überdies, dass viele Hoffnungen und Ängste nicht erst in den aktuellen Debatten um neue Medien entstanden sind. Diesmal ist ein Text von Karl Steinbuch zur »Massenkommunikation der Zukunft« an der Reihe, zu finden im Sammelband Forschung ’72 – Berichte aus Wissenschaft und Technik, herausgegeben von der Zeitschrift Umschau in Wissenschaft und Technik (Frankfurt a.M. 1971: Fischer).

Weiterlesen »

1 Kommentar