16. November 2013

Urs Stäheli hat im aktuellen Merkur einen Artikel mit dem Titel »Die Angst vor der Gemeinschaft – Figuren des Schüchternen« veröffentlicht, der sich mit der Problematisierung der Schüchternheit in der Netzwerkgesellschaft auseinandersetzt:

»Schüchternheit gilt nun nicht mehr nur als das Versagen oder Leiden eines Einzelnen, sondern sie wird zum Problem einer […] urbanisierten Gesellschaft; einer Gesellschaft, in der traditionelle Gemeinschaften erschüttert werden, gleichzeitig aber auch neue Formen des Gemeinschaftlichen entstehen. […] Die Figur des Schüchternen steht nun für jenen, der sich […] dem Imperativ zur Vernetzung zu entziehen sucht. Der Schüchterne weist durch sein Verhalten die Anforderung, ständig und mit jedem kommunizieren zu können, zurück.«

Weiterlesen »

12. November 2013

Der Branchenverband Bitkom hat Ende letzter Woche auf der Basis einer Eurostat-Befragung folgende Meldung lanciert:

»Nur rund jeder zweite Deutsche (53 Prozent) verfügt über mittlere oder gute Computerkenntnisse. Im Vergleich der europäischen Länder erreicht die Bundesrepublik damit gerade einmal Platz 14 von 31.«

Das klingt ziemlich besorgniserregend. In einer weniger pauschalen Darstellung sehen die Erhebungsergebnisse allerdings schon ein wenig anders aus:

Weiterlesen »

5. November 2013

Das SOI Discussion Paper 2013-02 mit dem Titel »Zwischen Individuum und Organisation. Neue kollektive Akteure und Handlungskonstellationen im Internet« ist erschienen. Es bietet einen kompakten Überblick über wesentliche Sozialfiguren und soziale Formationen im Online-Bereich sowie eine Einordnung dieser Phänomene in sozialwissenschaftliche Akteur- und Handlungskonzepte. Daran anknüpfend wird das Neue kollektiver Formationen im Web aus soziologischer Sicht herausgearbeitet.

Prosumer, Swarms, Crowds, E-Movements, E-Communities – an schnellen Benennungen und Beschreibungen neuer Akteure und sozialer Formationen im Netz mangelt es nicht, an soziologisch informierten Kategorisierungen und Einordnungen dagegen schon. […] Wie lassen sie sich akteur- und handlungstheoretisch fassen, einordnen und voneinander abgrenzen? Welche spezifischen Strukturen, Organisations- und Koordinationsmuster bilden sich […] jeweils heraus? […] Welchen Einfluss haben die technologischen Infrastrukturen, in denen sie sich bewegen, auf ihre Entstehung, Strukturierung und Aktivität?

Der Text gibt zunächst einen orientierenden und typisierenden Überblick über wesentliche Sozialfiguren und soziale Formationen im Online-Kontext. Im Anschluss werden vorhandene soziologische Akteur- und Handlungskonzepte gesichtet, auf kollektive Formationen im Netz bezogen und das Neue herausgearbeitet, das diese auszeichnet: Es besteht in einer so zuvor nicht gekannten Verschränkung ihrer sozialen Konstitutions-, Koordinations- und Institutionalisierungsdynamiken mit den technischen Infrastrukturen, in die sie eingebettet sind […].

Download Paper (PDF)

2 Kommentare

31. Oktober 2013

Vor einigen Tagen sind die Ergebnisse der Allensbacher Computer- und Technikanalyse (ACTA) 2013 erschienen, die neben der ARD/ZDF-Onlinestudie zu den wenigen repräsentativen Bevölkerungsumfragen zur Mediennutzung in der BRD zählt, die bereits seit Ende der 1990er Jahre durchgeführt werden. Befragt wurden rund 8700 Personen ab 14 Jahren (April bis Juli 2013; mündlich-persönliche Interviews; Quoten-Auswahlverfahren). Nachfolgend einige ihrer Kernergebnisse:

Weiterlesen »

20. Oktober 2013

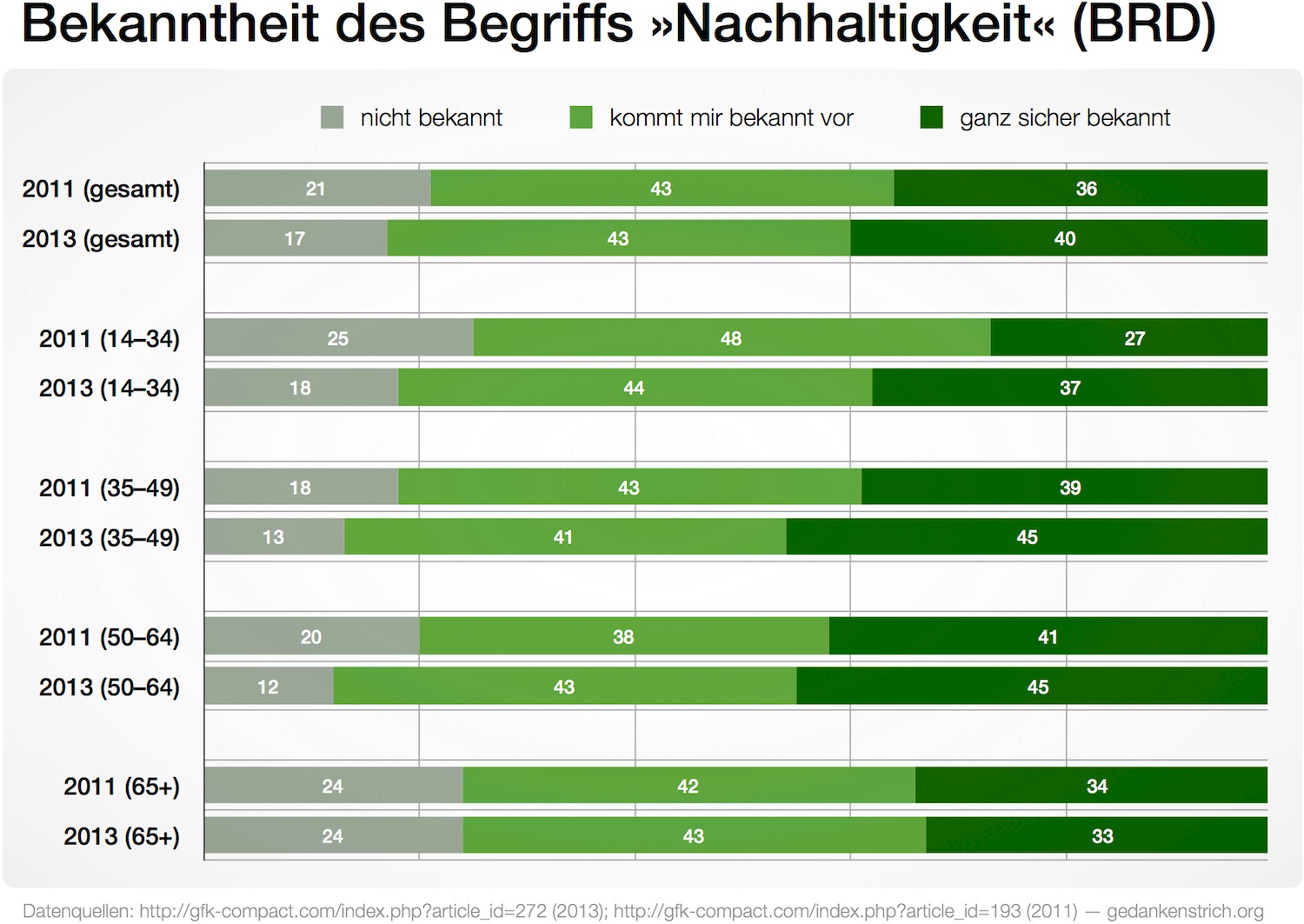

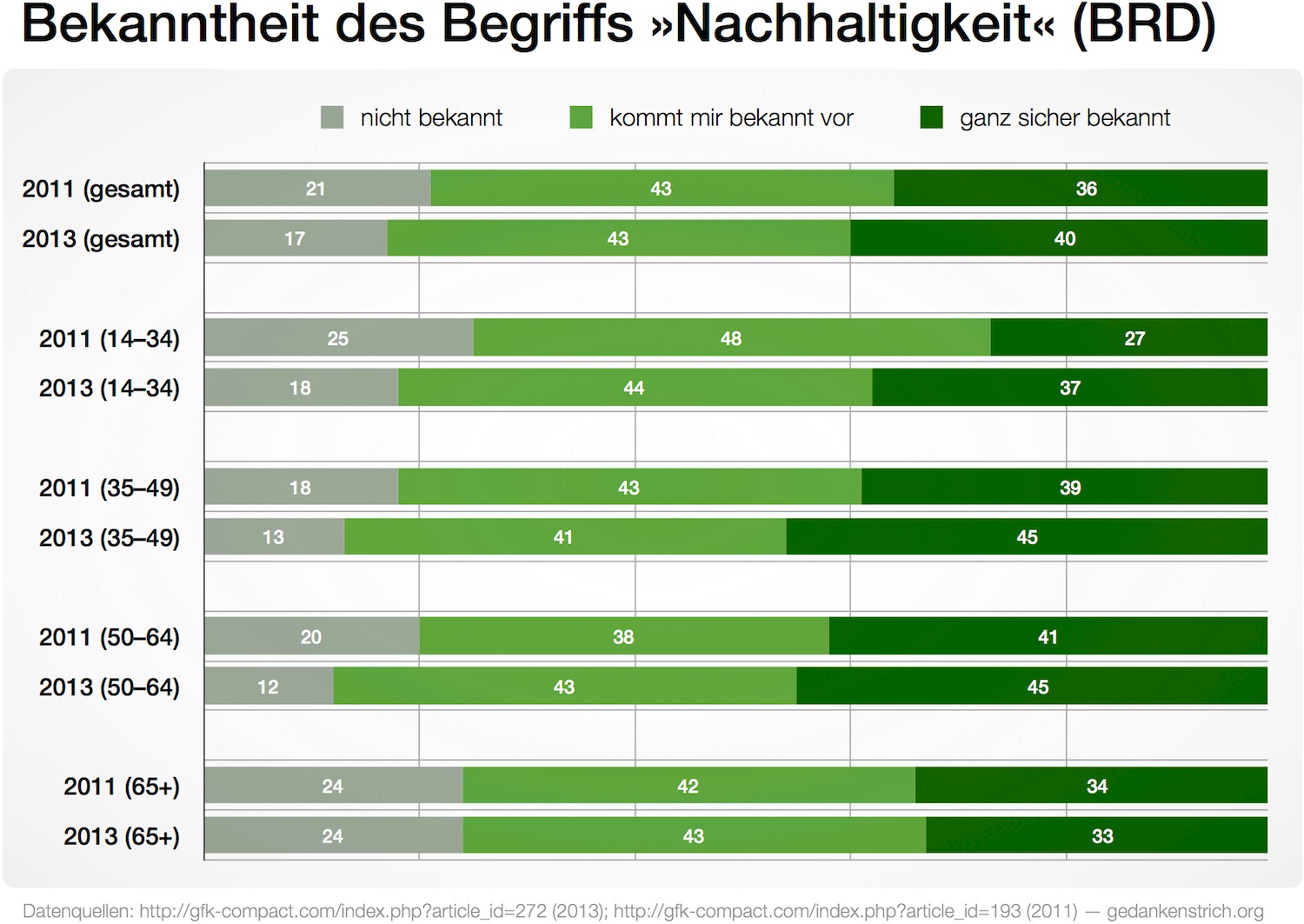

Neulich hat ein erst kürzlich erworbener elektronischer Milchaufschäumer den Geist aufgegeben, der in unserer Küche direkt neben einer 1979 gebauten Turmix TX 10 Espressomaschine stand, die nach wie vor annehmbaren Kaffee produziert. Indessen berichtet das neben der Tasse auf dem Tisch liegende Sonntagsblatt wieder einmal über ›geplante Obsoleszenz‹, also über Produkte mit (mutmaßlich) integriertem Verfallsdatum. Passend dazu kommt eine aktuelle GfK-Studie zu dem Schluss, dass mittlerweile 83 Prozent der Deutschen etwas mit dem Begriff »Nachhaltigkeit« anfangen können (2012: 77 Prozent) und viele der Befragten neben umweltbewusstem Handeln im Allgemeinen damit auch die Langlebigkeit von Produkten verbinden.

Weiterlesen »

16. Oktober 2013

Wer steckt hinter Anonymous? Welche Koordinations- und Organisationsstrukturen herrschen vor? Welche Chancen und Risiken gehen mit diesem Protestkollektiv und seinen Aktionen einher? Einige Antworten bietet ein jüngst erschienenes Papier von Gabriella Coleman mit dem Titel »Anonymous in Context. The Politics and Power behind the Mask«, das die Formierung und Entwicklung von Anonymous seit 2005 nachzeichnet und die damit verknüpften soziopolitischen Rückwirkungen diskutiert. Coleman kommt dabei zu folgendem Schluss:

»Due to its lack of transparency, labyrinthine sociology and bountiful secrecy, Anonymous may not be the best model for democracy; in a few instances, operations creep uncomfortably close to vigilantism. It has, however, also revealed current impasses and limits to democracy, the sort of critique offered by Anonymous is an essential feature of the democratic process. […] By unpredictably fusing conventional activism with transgression and tricksterism, Anonymous has captured the attention of a diverse cornucopia of admirers and skeptics. Many are watching, recognizing the power of the mask as a potential force to unmask corruption, hypocrisy, and state and corporate secrecy.«

10. Oktober 2013

Heute startet The Huffington Post ihr deutschsprachiges Angebot in Kooperation mit der Tomorrow Focus AG. Mit dabei: Cherno Jobatey als ›Editorial Director‹ (!?). Wird die deutsche Huffington Post ähnlich erfolgreich werden wie ihr amerikanisches Pendant, das laut State of the News Media Report 2013 in den USA seit Jahren zu den meist aufgerufenen Nachrichtenseiten im Web zählt? Wird sie der bislang vermisste Aggregations- und Knotenpunkt der deutschsprachigen Blogosphäre? Wie wird ihr Geschäftsmodell hierzulande ankommen? Wird sie sich politisch tendenziell linksliberal oder doch eher konservativ positionieren?

Weiterlesen »

1 Kommentar