9. November 2015

In der Reihe Stuttgarter Beiträge zur Organisations- und Innovationssoziologie ist ein neues Discussion Paper »Open Source Softwareprojekte zwischen Passion und Kalkül« (Schrape 2015; Volltext als PDF) erschienen:

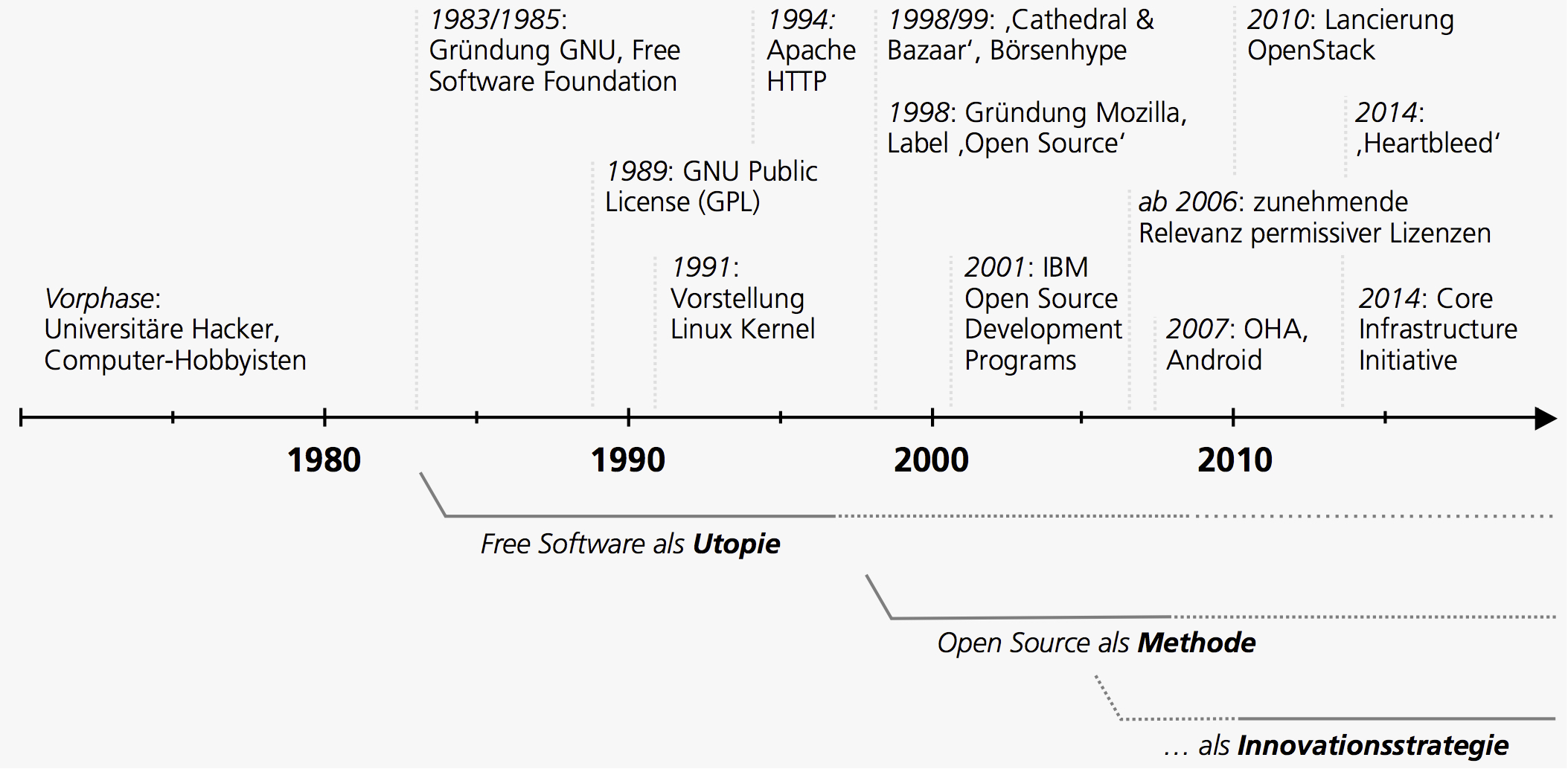

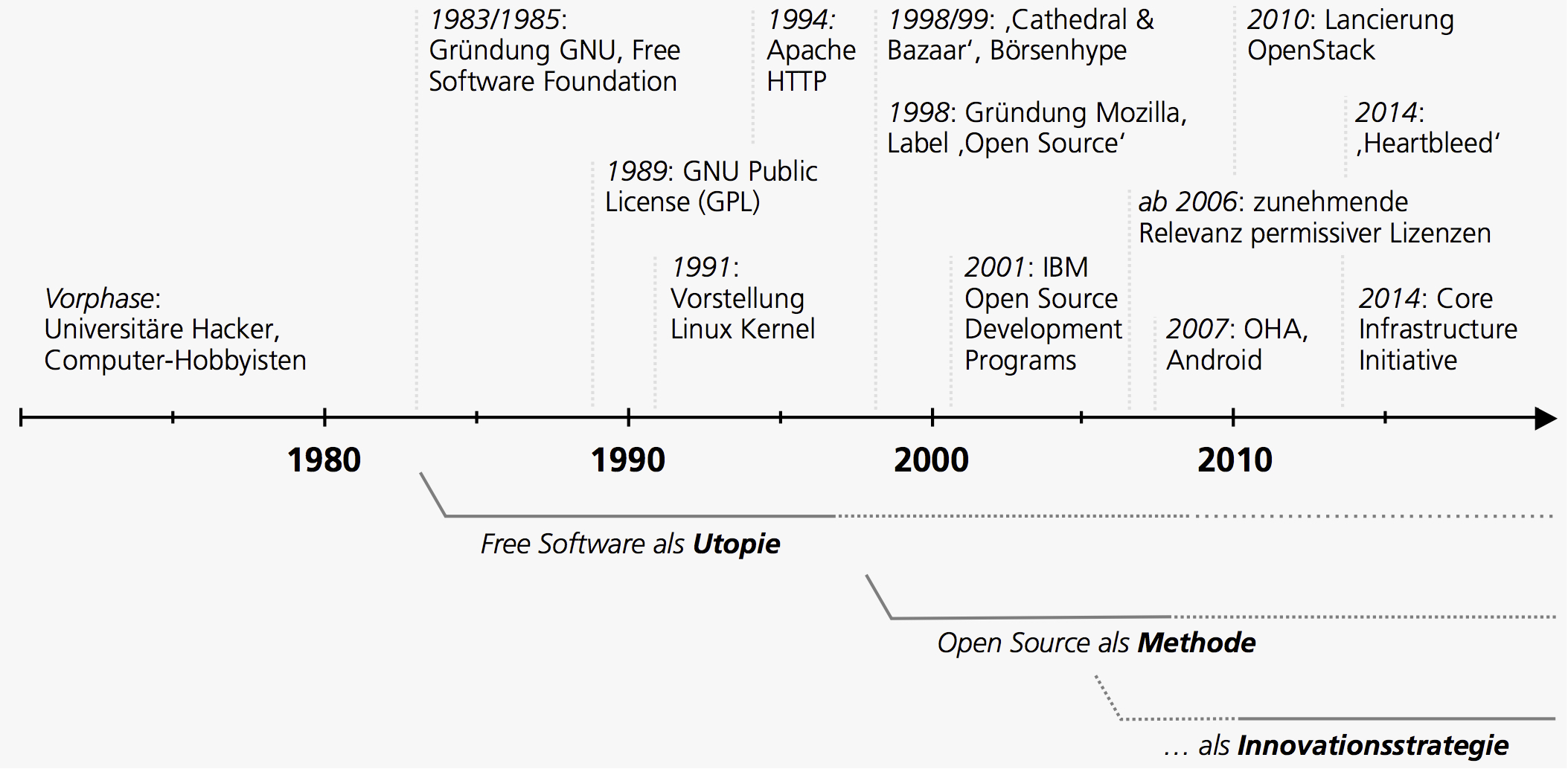

Dieses Papier entwickelt auf der Grundlage von aggregierten Marktdaten, Dokumentenanalysen sowie Literaturauswertungen einen systematisierenden Überblick über Open Source Software Communities und ihre sozioökonomischen Kontexte. Nach einer Rekonstruktion der Herausbildung quelloffener Entwicklungsvorhaben werden die Beziehungen zwischen Open Source Projekten und etablierten Technologiekonzernen diskutiert. Daran anknüpfend werden […] vier typische Varianten derzeitiger Open Source Gemeinschaften voneinander abgegrenzt.

Insgesamt zeigt sich, dass die quelloffene Softwareentwicklung inzwischen zu einer allgemeinen Branchenmethode avanciert ist, dabei aber ihre Formatierung als Gegenentwurf zur kommerziellen und proprietären Herstellung weitgehend verloren hat. Während freie Software zunächst subversiv konnotiert war, ist das Involvement in Open Source Projekte heute zu einem festen Bestandteil der Innovationsstrategien aller großen Softwareanbieter geworden.

Zum Text »

4. November 2015

Anfang November ist der Sammelband zur 11. Jahrestagung der Nachwuchsgruppe Umweltsoziologie (NGU) mit dem Titel »Innovation – Exnovation. Über Prozesse des Abschaffens und Erneuerns in der Nachhaltigkeitstransformation« erschienen:

Das Zauberwort Innovation beherrscht nicht nur die öffentlichen Debatten über nachhaltige Entwicklung sondern auch den wissenschaftlichen Diskurs um gesellschaftliche Nachhaltigkeitstransformation. Das Antonym Exnovation, d.h. die Abschaffung von Altem, ist dagegen kaum gebräuchlich und nur unzureichend elaboriert. Ohne begleitende Exnovationen haben Innovationen aber lediglich additiven Charakter: Sie führen oftmals zu einem Mehr an Produktion und Konsum, mithin zu einer Verschärfung ökologischer Probleme. In manchen Bereichen scheint gar das ersatzlose Streichen unhaltbarer Produktionsweisen und Konsumpraktiken angesagt, also Exnovation ohne Innovation. Höchste Zeit also, Prozesse des Abschaffens stärker in den Blick zu nehmen und den Begriff der Innovation einer kritischen Reflexion zu unterziehen.

Eine Übersicht über die Inhalte und Autoren des Bandes gibt der hier verlinkte Flyer; ein Bericht zur Tagung findet sich beim Soziologie Magazin; ein Working Paper zum Thema Exnovation von Martin David findet sich auf regierungsforschung.de.

4. Oktober 2015

Wir leben in krisenreichen Zeiten – und nichtsdestotrotz schweigen (scheinbar) weite Teile der akademischen Welt. Diese Beobachtung ist jedenfalls der Stein des Anstoßes für eine Debatte in der Zeit, in welcher Bernhard Pörksen vor einigen Wochen einen provokanten Aufschlag lieferte (»Ende der Einmischung« – »Selbstkastration einer kritischen Intelligenz« – »Selbstabschottung des Systems«).

In der Zeit 38/2015 findet sich nun ein Beitrag von Armin Nassehi, der drei Anmerkungen zu »Bernhard Pörksens Phantomschmerz über den Verlust des Intellektuellen als Anwalt der Zivilgesellschaft« in die Diskussion einbringt:

(1) »[Es] reicht [.] heute nicht mehr aus, eine zivilgesellschaftliche Parteinahme gegen die Entscheidungsinstanzen zu üben. Politische und ökonomische, rechtliche und wissenschaftliche, mediale und kulturelle Perspektiven treffen aufeinander, und manche Lösung aus der einen Perspektive ist ein Problem aus der anderen – und umgekehrt. Dafür muss es in öffentlichen Debatten Beschreibungsmöglichkeiten geben, die zwischen diesen unterschiedlichen Perspektiven übersetzen. […] das ist übrigens das, was gute Forschung ausmacht: zu zeigen, was man so noch nicht wusste oder was man auch anders sehen könnte.«

Weiterlesen »

11. September 2015

Im Leviathan 3/2015 ist vor einigen Tagen der Artikel »Dezentralisierung, Demokratisierung, Emanzipation. Zur Architektur des digitalen Technikutopismus« (Abstract | Preprint) erschienen, den ich zusammen mit Sascha Dickel verfasst habe.

In diesem Aufsatz arbeiten wir anhand der Beispiele Web 2.0 und 3D-Druck die wiederkehrenden semantischen Muster populärer Medienutopien heraus und entfalten die These, dass der Erfolg dieser Zukunftsvorstellungen auf ihrer instantanen Anschlussfähigkeit gegenüber einer Vielzahl an gesellschaftlichen Diskursen fußt. Anschließend werden die Ambivalenzen des digitalen Technikutopismus aus Sicht der Sozialwissenschaften diskutiert.

zum Artikel »

14. August 2015

Aus aktuellem Anlass möchte ich auf eine klassische figurationssoziologische Studie von Norbert Elias und John L. Scotson hinweisen, die 1965 unter dem Titel The Established and the Outsiders erschienen ist und sich mit dem spannungsreichen Verhältnis von etablierten, alteingesessenen Bewohnern und neu hinzugezogenen Außenseitern in einer englischen Gemeinde Ende der 1950er Jahre beschäftigt:

»Diese Spannungen traten nicht auf, weil die eine Seite böse oder hochfahrend war und die andere nicht. Sie waren in dem Muster begründet, das sie miteinander bildeten. Hätte man die ›Dörfler‹ gefragt, hätten sie vermutlich geantwortet, daß sie keine Neubausiedlung vor ihrer Haustür haben wollten; und hätte man die ›Siedlungsleute‹ gefragt, hätte man wahrscheinlich zu hören bekommen, daß sie lieber anderswo wohnen wollten als neben einer solchen älteren Gemeinde.

Einmal zusammengeworfen, waren sie in einer Konfliktsituation gefangen, die keine der beiden Seiten zu steuern vermochte und die man als solche verstehen muß, wenn man in anderen, ähnlichen Fällen eine bessere Lösung sucht. Die ›Dörfler‹ behandelten die Neuankömmlinge natürlich so, wie sie Abweichler in ihrer eigenen Nachbarschaft zu behandeln pflegten. Und die Zuwanderer benahmen sich an ihrem neuen Wohnort ganz unschuldig so, wie es ihnen natürlich erschien. Sie waren sich nicht bewußt, daß sie dort auf eine etablierte Ordnung trafen, mit eingespielten Machtdifferentialen […]. Für die meisten von ihnen war unbegreiflich, warum die Alteingesessenen ihnen mit Verachtung begegneten und sie auf Distanz hielten. Aber die Rolle einer niedrigeren Statusgruppe, in die sie versetzt wurden, und die unterschiedslose Diskriminierung aller Zuzügler in der ›Siedlung‹ muß sie früh davon abgeschreckt haben, sich um engere Kontakte mit den älteren Einwohnern zu bemühen. Beide Seiten agierten […] ohne recht zu verstehen, was da geschah […].«

Weiterlesen »

9. Juli 2015

In den Social Movement Studies (Journal of Social, Cultural and Political Protest) ist nun der Artikel »Masses, Crowds, Communities, Movements: Collective Action in the Internet Age« von Ulrich Dolata und mir erschienen (Authors Version).

Quelle: Flickr (Thomas Hawk)

This article investigates two questions: One, how might the very differently structured social collectives on the Internet – masses, crowds, communities and movements – be classified and distinguished? And two, what influence do the technological infrastructures in which they operate have on their formation, structure and activities? For this we differentiate between two main types of social collectives: non-organized collectives, which exhibit loosely-coupled collective behavior, and collective actors with a separate identity and strategic capability. Further, we examine the newness, or distinctive traits, of online-based collectives, which we identify as being the strong and hitherto non-existent interplay between the technological infrastructures that these collectives are embedded in and the social processes of coordination and institutionalization they must engage in in order to maintain their viability over time. Conventional patterns of social dynamics in the development and stabilization of collective action are now systematically intertwined with technology-induced processes of structuration.

zum Artikel »

29. Januar 2015

Der Soziologe und Bewegungsforscher Simon Teune kritisiert in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung u.a. den Umgang professioneller massenmedialer Anbieter mit dem Phänomen »Pegida« (vgl. dazu auch den Pressespiegel der BpB):

»Die Aufmerksamkeit, die den selbsterklärten Verteidigern des Abendlandes unter dem Label Pegida zuteil wurde, ist kaum zu fassen. […] Die Diskussionen über die neusten Montagsdemonstrationen füllten Zeitungen, Talkshows und die Timelines der sozialen Medien. Sicher, es geht um die größte rassistisch grundierte Mobilisierung in der Nachkriegsgeschichte. […] Insofern muss Pegida Thema sein. Aber: Die Demonstrationen bleiben doch ein lokales Phänomen. Dass die Berichterstattung alle Rekorde sprengte und beinahe jedes Plakat direkt übertragen wurde, hat die Bewegung erst aufgewertet.

Weiterlesen »