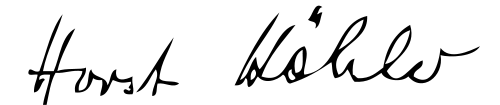

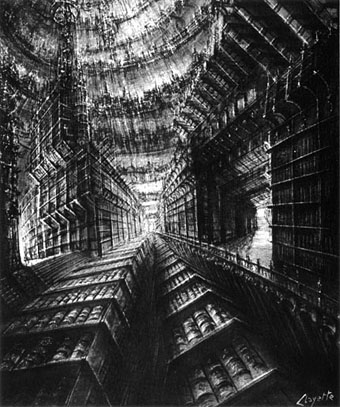

Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges veröffentlichte 1941 eine Erzählung mit dem Titel “La biblioteca de Babel” (hier als Hörbuch): Dargestellt wird eine Bibliothek aller schier möglichen Bücher, die zufällig in der Bibliothek angeordnet und äusserlich gleichförmig sind. In diesen Büchern findet sich jede mathematisch nur denkbare Kombination der 22+X Zeichen des lateinischen Alphabets.

Die Bibliothek sammelt jedes geschriebene Buch, egal ob Lüge oder Weisheit, Ehre oder Verrat, Pornographie oder Hochkultur. Menschen steifen durch die Bücherschluchten und suchen nach Bedeutung, allein den Sinn zu finden fällt den Meisten schwer. Die Bewertungspaare wahr/unwahr, Sinn/Unsinn, relevant/irrelevant führen zu blutigen Glaubenskriegen. Zu jedem “richtigen” Text existiert eine Gegentext, jeder zerstörte Text existiert milliardenfach in anderen Regalen, einzig unterscheidbar durch wenige veränderte Zeichen.

via Noelmas

Treffsicher umschreibt Borges also gut 50 Jahre vor seiner öffentlichen Geburt die Gabe und den Fluch des Webs (*1991, Berners-Lee stellt das Web vor), den Neil Postman, skeptischer Apostel einer zweiten Aufklärung, vor einigen Jahren wie folgt umschrieb:

Das Problem, das im einundzwanzigsten Jahrhundert gelöst werden muss, ist sicher nicht die Verbreitung von Information. Dieses Problem ist seit langem gelöst. Das anstehende Problem ist, wie man Information in Wissen verwandelt und wie Wissen in Erkenntnis (N. Postman: Die zweite Aufklärung. 1999, S. 124).

Und in der Tat: Verbreitung findet heute alles mögliche Private und Unprivate, Wesentliche und Unwesentliche, Interessante und gähnend Ermüdende. Zwar mögen jene Studien nicht Unrecht haben, die spätestens für 2020 davon ausgehen, dass 80% der Web-Inhalte durch die Nutzer selbst bereit gestellt würden, aber die verlieren ja auch nur wenige Worte darüber, um welche Inhalte es sich handelt. Gerade für solche Aussagen sollte man ein TÜF-Siegel einführen, dass in gewohnter Verwaltungsgenauigkeit zwischen kommunikativem Rauschen à la Facebook (“muss schon wieder zur Arbeit, aber es regnet”) und beständigen Informationsangeboten unterscheidet.

Das Problem, das die Menschen in der Bibliothek zu Babel und auch heute im Web lösen müssen, ist das Problem ein Orientierung und der Unterscheidung — das Problem der Selektion im Horizont knapper Zeit- und Aufmerksamkeitsressourcen. Und mag das Problem auch nicht so neu sein, wie es scheint (schon Luther beklagte seinerzeit, dass es angefangen habe “zu regnen mit Buechern und Meistern”), so muss doch nun wirklich jeder Onliner tagtäglich wirkungsvolle Verfahren entwickeln, um in seinen Beobachtungen das Erinnerungswerte und das Vernachlässigbare zu identifizieren. Kein Wunder also, dass die althergebrachten Auswahlinstanzen, ergo: die Massenmedien, neben Netzwerkplattformen und Suchdienstleistern im Online-Nexus noch immer die vordersten Ränge einnehmen.

Wenn Heller beschreibt, dass das Nadelöhr der Auswahl nicht mehr der Entstehung und Veröffentlichung vorgeschaltet ist, sondern der Lektüre, und seine Aussagen in einer Abwandlung von McLuhans berühmten Satz gipfeln — “die Anfrage ist die Botschaft” — dann umschreibt er damit letztlich Luhmanns Informationsbegriff, der Daten erst durch Auswahl zu individuell verwertbarer Information werden lässt, und wir könnten erkennen, dass das Internet zwar eine Bürde der Menschheit intensiviert hat, aber die Herausforderung der Selektion nicht neu heraufbeschworen hat.

Die Lösung dazu wird langfristig wohl kaum in algorithmischen Orientierungshilfen wie Google bestehen können (jedenfalls wäre das kaum wünschenswert), vielleicht aber in elaborierteren semantischen Verfahren. Ganz klar aber ist: Es macht keinen Sinn, die Bibliothek zu Babel unbeirrt und beinahe irrsinnig weiterzubauen.