8. Juni 2013

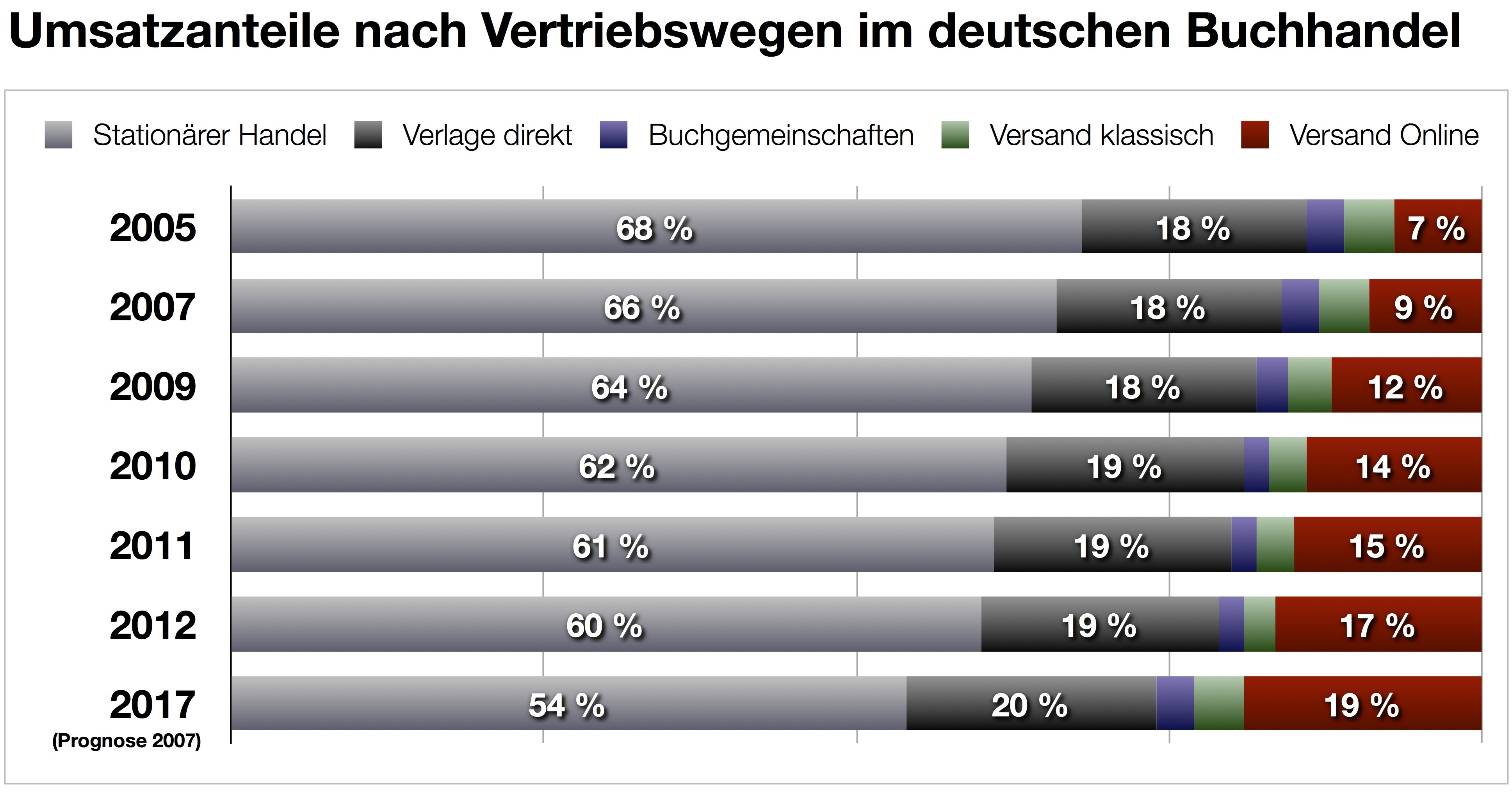

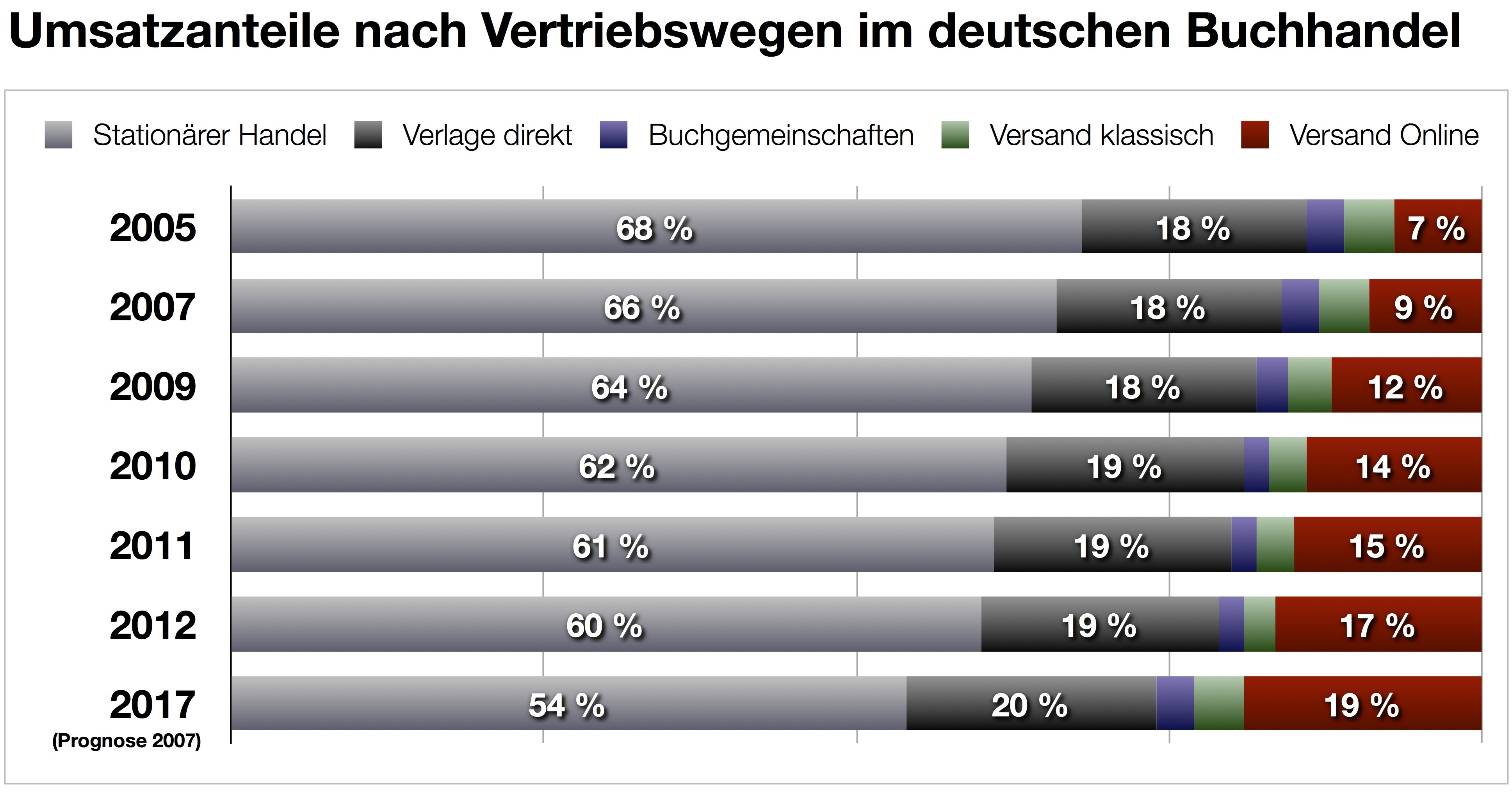

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat in den letzten Tagen die Umsätze buchhändlerischer Betriebe nach Vertriebswegen zu Endverbraucherpreisen für das Jahr 2012 veröffentlicht: Der Anteil des stationären Buchhandels (Sortimenter, Warenhäuser, sonstige Verkaufsstellen) am Gesamtumsatz nimmt weiter ab, während der Anteil des direkten Verlagsbuchhandels leicht und die Relevanz des Online-Buchhandels deutlich zunimmt. Der Umsatzanteil von E-Books lag 2012 bei 2,4% und damit etwas höher als vermutet.

Quelle:Börsenverein 2013; Picot/Janello 2007

6. Juni 2013

Lothar Müller beschreibt in einem vor einigen Wochen in der Kulturzeitschrift Merkur publizierten Artikel (kostenfreies PDF) eine Situation, mit der wohl jeder Leser gedruckter Zeitungen vertraut ist – z.B. nach dem knappen Wahlsieg der SPD im Herbst 2002, der erst vergleichsweise spät in der Nacht offenbar wurde:

»Wenn die Deadline der Printmedien überschritten ist, wird die Aktualität weiter bewirtschaftet. Während die Zeitungen gedruckt und ausgeliefert werden, setzt sich ihr Staccato im Radio, im Fernsehen und im Internet fort, und wenn die gedruckten Zeitungen am nächsten Tag erscheinen, ist die letzte Hochrechnung, die sie mitteilen, […] von der Aktualität überholt.«

Das heutige Verständnis von ›Aktualität‹ war gleichsam keineswegs seit jeher selbstverständlich, vielmehr hat nicht zuletzt die Zeitung selbst – im Verbund mit den kommunikativen Infrastrukturen der Neuzeit – diese Spielweise moderner Zeiterfahrung hervorgebracht:

»Die Druckerpresse allein war nicht in der Lage, ein Gebilde wie die Zeitung hervorzubringen. Es dauerte nach Gutenberg noch gut 150 Jahre, bis […] die erste gedruckte Zeitung auf den Markt kam. In diesen 150 Jahren hatte sich […] die moderne Infrastruktur des Postwesens in Deutschland entwickelt. […] Das neue Medium, die Zeitung, nistete sich in diese Infrastruktur der Raumerschließung und Beschleunigung der Zirkulation von Waren und Personen ein.«

Weiterlesen »

21. Mai 2013

Wer Lewis Mumfords »The Myth of the Machine« (1967/70; dt. 1974) kennt, braucht in Sachen Technikskepsis die Schirrmachers und Spitzers unserer Zeit nicht mehr zu lesen: Mumfords Monumentalwerk (einsehbar auf Scribd) wurde lange als Steinbruch für kulturpessimistische Aussagen par excellence genutzt; es spielt aber heute im Diskurs um die Digitaltechnologien augenscheinlich kaum mehr ein Rolle (was sich auch daran ablesen lässt, dass derzeit keine Neuauflage angeboten wird).

Tatsächlich geben sich mithin nur wenige der über 800 Seiten pauschaler Technikkritik hin, während ihr Großteil die parallelen Entwicklungslinien menschlicher Werkzeuge bzw. Maschinen und Organisationsweisen nachzeichnet. Insofern lässt sich Mumfords Darstellung einerseits als Zeitdokument lesen, andererseits finden sich darin aber auch Argumentationsgänge, die heute noch zum Nachdenken anregen können.

Weiterlesen »

2 Kommentare

15. Mai 2013

Auf der Basis der ARD-/ZDF-Onlinestudie, die bereits 1997 das erste Mal erhoben wurde, bieten Annette Mende, Ekkehardt Oehmichen und Christian Schröter in einer aktuellen Ausgabe der Media Perspektiven einen Überblick zu der sozialen Aneignung des Internets (PDF) und insbesondere zu folgenden Entwicklungen:

- Die mindestens gelegentliche Onlinenutzung lag für die Gesamtbevölkerung 1997 bei 7%, 2002 bei 44%, 2007 bei 63% und 2012 bei 76%. Während bei den 14- bis 29-Jährigen bereits ab 2002 (90%) fast eine Volldurchdringung vorlag, nutzten auch 2012 nur knapp über die Hälfte der Über-50-Jährigen das Netz.

- Die zumindest seltene mobile Onlinenutzung lag 2002 über alle Altersgruppen hinweg bei 3%, 2007 bei 5% (das iPhone wurde in der BRD Ende 2007 eingeführt) und 2012 bei 18%, wobei dieser Anteil bei den 14- bis 29-Jährigen 2012 schon bei 42% und bei den 30- bis 49-Jährigen bei 19% lag.

Weiterlesen »

Weiterlesen »

2 Kommentare

10. Mai 2013

Ulrich Saxer (1931–2012) war einer der einflussreichsten Medien- und Kommunikationswissenschaftler im deutschsprachigen Raum und trug wesentlich zur Entstehung ebendieser Disziplinen bei. Überdies gründete er im Jahr 2000 die Saxer-Stiftung zur Förderung des publizistik- und kommunikationswissenschaftlichen Nachwuchses, in deren Rahmen auch dieses Jahr eine Zukunftswerkstatt (31. Mai 2013, Zürich) stattfindet, die sich diesmal mit der »Organisation und Erforschung von Medienwandel« beschäftigt und neben Medienwissenschaftlern auch Referenten aus der Praxis (z.B. Roger de Weck) begrüßen wird (siehe Programm).

Passend dazu ist vor einigen Wochen der Band »Medien als Institutionen und Organisationen« erschienen, der sich in seinem kostenfrei abrufbaren Einleitungsbeitrag mit der Frage beschäftigt, inweit Saxers Definition von Medien als »komplexe, institutionalisierte Systeme um organisierte Kommunikationskanäle von spezifischem Leistungsvermögen« im Online-Zeitalter noch zeitgemäß ist.

Weiterlesen »

2. Mai 2013

Der iTunes Music Store feierte unlängst sein 10-jähriges Bestehen (vgl. Apple-Pressemeldung vom 28.4.2003; Screenshot von Version 1) und provozierte schon kurz nach seinem Start ein fulminantes Presseecho (hier: Zeit 21/2003):

»Das Ende der Industrie schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Bis vor zwei Wochen. Da stellte Steve Jobs […] seinen iTunes Music Store vor, ein legales Online-Angebot. Und gleich in der ersten Woche verkaufte er eine Million Musikstücke. Die Verkaufszahlen bekommen noch mehr Gewicht, bedenkt man, dass derzeit nur die etwa drei Millionen amerikanischen Apple-Besitzer, die mit dem neuesten Betriebssystem arbeiten, auf den Music Store zugreifen können. Vieles spricht dafür, dass Steve Jobs das Musik-Vertriebsmodell des 21. Jahrhunderts gefunden hat.«

Ebenso begeistert zeigte sich der Spiegel (21/2003) und schloss sich einer Prognose an, die sich bis heute in ihrer radikalen Form mithin nicht bewahrheiten sollte:

»Apples Music Store könnte mehr verändern als nur die Vertriebswege von Musik. Das Album selbst könnte verschwinden. ›Wer denkt denn heute noch an Alben?‹, fragt Jobs. Wiedergabelisten, vom Hörer zusammengestellt, seien wesentlich attraktiver. Künftig werden Musiker womöglich keine fein ziselierten Alben mehr veröffentlichen, weil ihre Käufer ihnen längst nicht alles und schon gar nicht in der dargebotenen Reihenfolge abkaufen.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

19. April 2013

Das Hans-Bredow-Institut (Hamburg) hat im März einen Fallstudienbericht mit dem Titel »Publikumsinklusion bei der Tagesschau« veröffentlicht. Auf der Grundlage von qualitativen Interviews mit Redaktionsmitgliedern und Rezipienten sowie einer standardisierten Befragung der Journalisten und Nutzer von tagesschau.de wird eruiert, wie im Kontext eines etablierten Nachrichtenformats Publikumsbeteiligung organisiert wird und in welchem Umfang (und mit welchen Erwartungen) nutzerseitig partizipative Angebote wahrgenommen werden.

Im Schlussteil diagnostizieren die Autoren – Wiebke Loosen, Jan-Hinrik Schmidt, Nele Heise, Julius Reimer und Mareike Scheler – u.a. eine »doppelte Schieflage«:

Weiterlesen »

1 Kommentar