20. März 2020

Mit jedem weiteren Tag zeichnet sich immer deutlicher ab: Die Corana-Krise wird das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische bzw. öffentliche und private Leben nicht nur für einige Wochen, sondern für viele Monate und Jahre prägen – und es gehört nicht viel dazu, um vorherzusagen: Das ist ein Einschnitt, an den wir unser ganzes weiteres Leben immer wieder zurückdenken werden. Ich möchte an dieser Stelle wie schon im letzten Post einfach, unkommentiert und naturgemäß selektiv einige Stimmen dazu aus der Soziologie dokumentieren, die in dieser Zeit auch eine seismographische Funktion erfüllt (bzw. einnehmen sollte):

Weiterlesen »

1 Kommentar

15. März 2020

Die Corona-Krise und der aktuelle Shutdown des öffentlichen Lebens bietet eine gute Gelegenheit, über Gesellschaft nachzudenken – nicht nur mit Blick auf die Frage, welches Maß an sozialer Distanzierung die Ausbreitung des Virus’ verlangsamen und so die jeweiligen Gesundheitssysteme entlasten kann (siehe dazu einen Artikel der Washington Post), sondern z.B. auch hinsichtlich der Bedeutung öffentlicher Veranstaltungen und oft als selbstverständlich empfundener Versorgungsstrukturen in der Alltagswelt, der Relevanz journalistischer Nachrichtenmedien, dem Vertrauen in staatliche Strukturen, der Erosion von sozioökonomischer Erwartungssicherheit oder veränderten Formen des (technikvermittelten) sozialen Miteinanders.

Dementsprechend ist die Corona-Krise ein viel diskutiertes Thema auch unter Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern, wobei sich bislang naturgemäß primär einschlägige Zeit- und Gegenwartsdiagnostiker in die öffentliche Diskussion eingebracht haben. Nachfolgend fünf (zu ergänzende) Beispiele:

Weiterlesen »

5. November 2019

In diesen Tagen sind die Verhandlungen des 39. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen 2018 erschienen. Darin finden sich auch die verschriftlichten Vorträge des Plenums »Digital Lives«, so auch der Beitrag von Marc Mölders und mir zum Thema »Digitalisierung @ zivilgesellschaftliche Gegenmächte. Erwartungen und Empirie in der Organisation von Gesellschaftskorrektur«:

Unsere These lautet, dass Digitales durchaus bezeichnenswerte Unterschiede für die Korrektur der Gegenwartsgesellschaft macht, diesbezüglich aber Probleme auftauchen bzw. bleiben, die nicht technisch überbrückbar sind. Ein genauerer Blick auf die hilfreichsten Technologien zeigt zudem, dass diese bei weitem nicht so schillernd sind, wie sie sowohl Apologet/-innen als auch Kritiker/-innen der ›digitalen Gesellschaft‹ zeichnen. Zwar nehmen wir eine differenzierungstheoretische Perspektive ein, werden aber auch dieser, nach der Erörterung dreier Fallbeispiele zur Arbeit zivilgesellschaftlicher Gegenmächte (Soziale Bewegungen, Online-Petitionsplattformen, Transnationaler Investigativ-Journalismus), einige Anpassungsvorschläge nahelegen. Wir schließen den Beitrag mit dem Plädoyer für eine evolutionstheoretische Sicht auf soziale Wirklichkeitskonstruktion. Mit dem Hinweis auf Evolution soll gerade nicht gesagt sein, dass das Anregen zur Bearbeitung der Folgen funktionaler Differenzierung – der Korrektur der Gesellschaft – ganz und gar zufällig prozessiert, wohl aber, dass der Weg vom Anregen bis zur Korrektur einen historischen Blick verlangt, der durch einen Einbezug der evolutionären Mechanismen der Variation, Selektion und (Re-)Stabilisierung geschärft werden kann.

23. Oktober 2019

Bei Springer ist jüngst der Band »Privatsphäre 4.0. Eine Neuverortung des Privaten im Zeitalter der Digitalisierung« (Hg. von Hauke Behrendt, Wulf Loh, Tobias Matzner und Catrin Misselhorn) erschienen. Klappentext:

»Wie lässt sich der Bereich des Privaten heute genau beschreiben? Welchen Wert besitzt Privatheit in digitalisierten Gesellschaften für den Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes? Welche Werte und Lebensformen werden durch Privatheit geschützt, welche eingeschränkt? Entstehen durch die Informationsasymmetrie zwischen Technologieunternehmen, staatlichen Verdatungsinstitutionen und Verbrauchern/Bürgern möglicherweise neue Machtstrukturen? Welche rechtlichen Implikationen ergeben sich hieraus.«

Darin findet sich auch ein Beitrag von mir zum Thema »Big Data und Privatheit«, der u.a. herausarbeitet wie »die Grenze zwischen ›privat‹ und ›öffentlich‹ […] mit jeder als neu wahrgenommenen Medientechnik sowie den damit einhergehenden Erwartungsdiskursen neu austariert, spezifiziert und für das Individuum in seiner alltagspraktischen Erfahrungswelt reaktualisiert« wird.

11. Oktober 2019

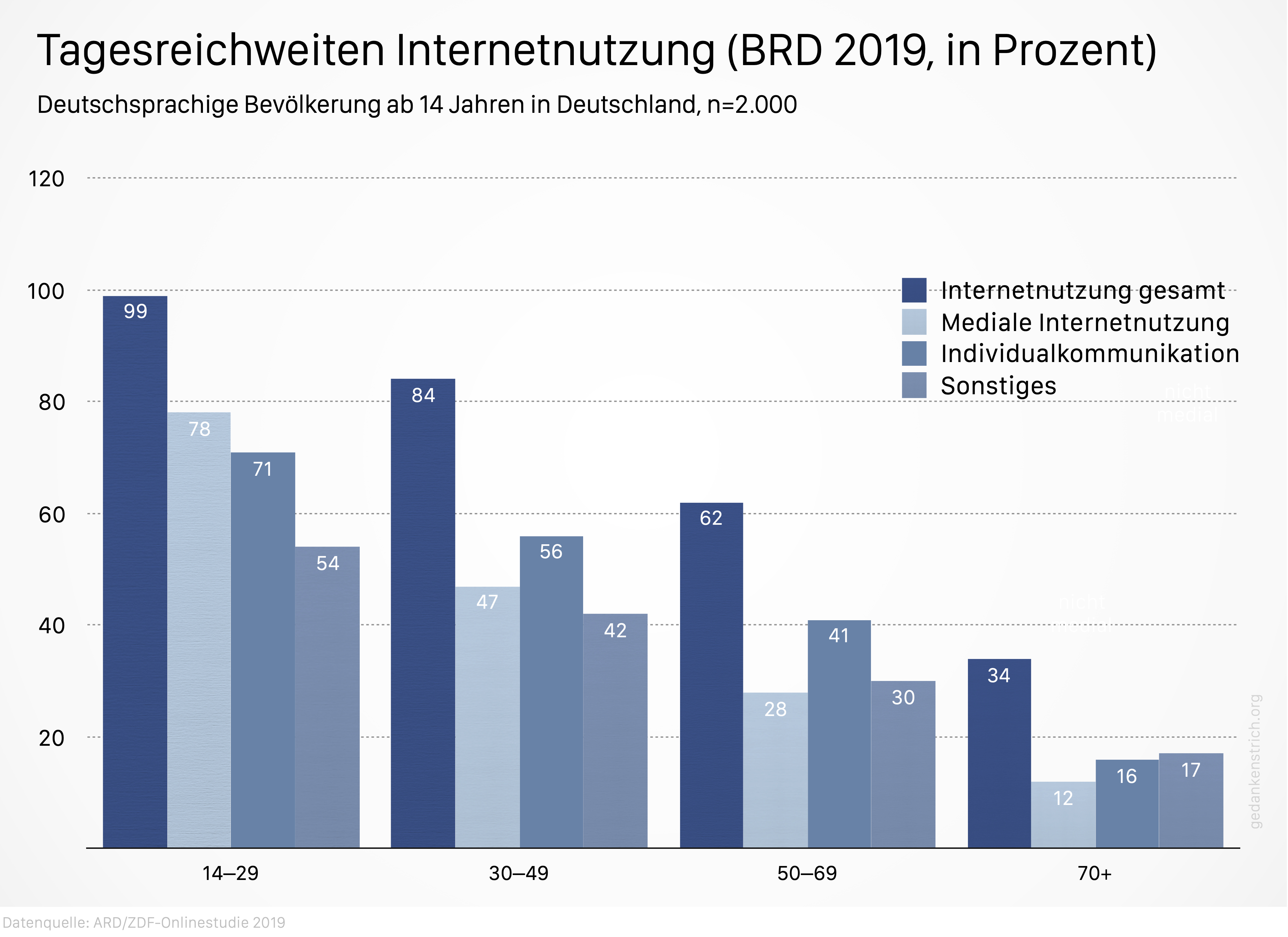

In dieser Woche ist die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie erschienen, die bereits seit 1997 erhoben wird und insofern einen guten Überblick zu den langfristigen Verschiebungen im medialen Nutzungsverhalten bietet. Einige Kernergebnisse:

Weiterlesen »

7. Oktober 2019

Im Frühherbst ist Sascha Dickels Extended Essay »Prototyping Society. Zur vorauseilenden Technologisierung der Zukunft« als Open-Access-Buch (PDF) beim transcript-Verlag erschienen. Das aufschlagende Einführungskapitel schließt wie folgt:

»Vergesellschaftung heißt hier nicht: demokratische Verhandlung von Technik, sondern: eine Ausweitung des sozialen Kreises derjenigen, die ›Input‹ zum Design von Technik geben. Technologisierung der Gesellschaft heißt hier nicht: Überformung der Gesellschaft mit einer bereits erschlossenen technologischen Wahrheit, sondern ein vorläufiges Explorieren dessen, was sich am Sozialen in welcher Weise technologisieren lässt. Genau die Kopplung beider Gesichtspunkte ist das, was am Ende des Essays als doppelte Expansion des Prototyping bestimmt wird: eine soziale Expansion des Prototypisierens einerseits und eine expansive Prototypisierung des Sozialen andererseits.

[…] Am Ende des Essays stellt sich daher die Frage, wie dem Dispositiv des Prototyping soziologisch begegnet werden kann. Die Antwort: durch eine reflexive Teilnahme an alternativen Entwürfen, nicht durch eine kulturkritische Flucht aus der Technik.«

8. September 2019

Seit 2017 erheben die ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends jährlich Referenzdaten zur Mediennutzung (als Ergänzung zur nach wie vor alle 5 Jahre erscheinenden ARD/ZDF-Massenkommunikation Langzeitstudie). Einige Kernergebnisse (n=2000) für dieses Jahr (vgl. MediaPerspektiven 7-8/2019):

Weiterlesen »