Kurze Geschichte des Urheberrechts

Jan-Felix Schrape | 20. Februar 2012Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) treibt die ›digital natives‹ auf die Straße – und das aus Sicht vieler Netzbewohner vollkommen zu Recht, denn es folgt den Prinzipien des klassischen Urheberrechts und verträgt sich schon deshalb kaum mit den seit den 1990er Jahren im Online-Nexus dominanten Nutzungspraxen (bzw. teilweise auch nicht mit der Grundidee des World Wide Web). Und vermutlich lehnt sich keiner der derzeit zahlreichen Kommentatoren zu weit aus dem Fenster, die wortreich unterstreichen, dass die gegenwärtigen rechtlichen Rahmensetzungen die (im Vergleich zur Offline-Welt) erheblich effizienteren Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten im Netz nicht angemessen reflektieren.

In der Sache hilft es gleichwohl wenig, im Zusammenhang mit ACTA von einer »Politik des Abgrunds« zu sprechen, ohne Alternativen zu präsentieren, oder eine Kulturflatrate zu fordern, ohne die damit verbundenen (Detail-)Fragen zu klären. Und mitunter kann es auch Sinn machen, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, bevor über die Zukunft verhandelt wird. Vor diesem Hintergrund nachfolgend ein kurzer Überblick zur Geschichte des Urheberrechts in 7 handlichen Punkten (vgl.: Gieseke 1995; Höffner 2010):

- Bis in die frühe Neuzeit war ein Urheberrecht im engeren Sinne unbekannt: Eine Schrift oder ein Buch durfte zwar nicht gestohlen, aber durchaus abgeschrieben oder in veränderter Form erneut veröffentlicht werden, weshalb eine Geschichte wie ›Faust‹ durch mehrere Autoren in ähnlicher Weise bearbeitet werden konnte (einziges Gegenmittel auch hier: der ›Bücherfluch‹).

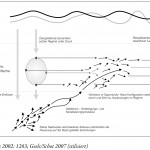

- Mit der Erfindung des Metalllettern-Buchdrucks im Jahre 1440 n. Chr. wurde die Vervielfältigung von Texten drastisch erleichtert, wodurch Bücher zu einem Wirtschaftsfaktor avancierten und zudem ein äußerst vitaler Markt für kostengünstigere Nachdrucke entstand. Den etablierten Buchdruckern war das natürlich ein Dorn im Auge, weshalb diese sich bei den Obrigkeiten für zeitweilige Nachdruckverbote einsetzten, was sich wiederum mit den Zensurinteressen der Landesherren traf. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde daher versucht, den Buchmarkt mit gebührenbelasteten ›Druckprivilegien‹ zu regulieren, die jedoch vor dem Hintergrund der deutschen Kleinstaaterei in dieser Zeit keinen wirksamen Schutz boten: Der Bücherschmuggel setzte sich zunehmend durch und noch zur Zeit der Aufklärung waren Raubdrucke eher die Regel als die Ausnahme (Darnton 2002).

- All das hatte aber noch wenig mit einem persönlichen Urheberrecht zu tun, wie wir es heute kennen, was sich u.a. an Kants Schrift »Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks« (1785) nachvollziehen lässt. Abgesehen von der englischen »Statute of Anne« (1710) kam es in den meisten europäischen Ländern erst ab Ende des 18. Jahrhunderts zu einer allmählichen Ausformulierung einer Rechtsfigur des ›geistigen Eigentums‹: Ab 1791 bzw. 1795 wurden Copyright-Regelungen in Frankreich und den USA eingeführt; ab 1837 führte Preussen einen ersten Urheberschutz ein und der Deutsche Bund beschloss eine 10 jährige Schutzfrist für neu erschienene Werke, die 1845 auf 30 Jahre post mortem auctoris verlängert wurde. 1871 wurde durch das Deutsche Reich ein allgemeiner übergreifender Urheberrechtsschutz eingeführt.

- Damit waren Raubdrucke allerdings noch keineswegs passé, denn der Schutz blieb auf die mehr oder minder großen Staaten beschränkt und gegen Nachdrucke aus dem Ausland konnten Autoren bzw. Verleger noch immer kaum tätig werden. Erst die Berner Übereinkunft (1886) schaffte internationale (aber noch keineswegs globale) Urheberrechtsregelungen: Vereinbart wurde ein Mindestschutzfrist aller Werke in den Verbandsländern (zunächst: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Schweiz, Spanien und Tunesien). Ein entsprechender Schutz photographischer und musikalischer Werke folgte 1907 bzw. 1903.

- Im 20. Jahrhundert forderte indes jedes neue Medium die noch jungen Regelungen erneut heraus, so z.B. die Verbreitung von günstigen Tonbandgeräten in den 50er Jahren: Zunächst wollte die heute allseits bekannte Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte (Gema) den Verkauf derartiger Geräte rechtlich untersagen lassen. Einen Ausweg aus dieser Spannungslage wurde durch den Bundesgerichtshof durch das Konzept der Privatkopie geschaffen: Schon beim Verkauf von musikalischen Aufnahmegeräten wurde fortan eine Abgabe erhoben, die von einer Verwertungsgesellschaft unter den Rechteinhabern aufgeteilt wird. Dieses Modell wurde Ende der 60er Jahre auch für die damals aufkommenden Elektrofotografie-Geräte übernommen.

- Ebenfalls in den 1960er Jahren erlebten Raubdrucke im Kontext der linken Protest- und Studentenbewegungen als subversive Rebellion gegen das kapitalistische System eine Renaissance: Gedruckt wurden vergriffene oder nicht wieder aufgelegte Schriften, darunter marxistische, sozialistische, sozialphilosophische und soziologische Theorien, Schriften zur politischen Ökonomie und zum Anarchismus sowie Arbeiten der Kritischen Theorie, so auch die frühen Texte Horkheimers und Adornos (Olenhusen 1973/2002). Die Auflagen bewegten sich zumeist zwischen 500 und 6000 Exemplaren; die etablierten Verlage antworteten auf die günstigen Raubdrucke mit Klagen, Verboten und vielfältigen Pressekampagnen.

- Seit 1973 erfährt das nationale und internationale Urheberrecht in regelmäßigen Abständen Anpassungen an veränderte technische Umwelten, was z. T. in deutlichen Verschärfungen mündet: In der BRD gilt (im Zuge der EU-Urheberrechtslinie) seit 2003 ein novelliertes Urheberrecht, das z.B. die Umgehung eines wirksamen technischen Kopierschutzes in jeder Hinsicht unter Strafe stellt, theoretisch auch mit Blick auf die Anfertigung einer Privatkopie.

Das Urheberrecht ist also im Vergleich zu anderen rechtlichen Konstrukten relativ jung – und steht seit seiner Etablierung in aller Regelmäßigkeit in der Diskussion, schon weil sich die Interessen von Autoren, Verwertern und Kunden immer wieder entgegenstehen. Dass viele Ausprägungen des derzeitigen Konflikts zwischen Internetnutzern und Industrie nicht so neu sind, wie sie scheinen, machen indes auch die zwei folgenden Zitate deutlich, die sich aus dem Spiegel-Archiv selegieren lassen:

»Zielsicher griff die Kundin in einer Charlottenburger Buchhandlung nach Isabel Allendes Geisterhaus, Ladenpreis: 38 Mark. Dann verlangte sie energisch ein billigeres Exemplar. In der Nachbarschaft, so ihre Begründung, gebe es den Band schließlich schon für lumpige zwölf Mark. […] Die Rechercheure kommen vom Frankfurter Börsenverein des Deutschen Buchhandels, gesucht werden Raubdrucke. Die Privatfahndung beschränkte sich bisher auf Hinterhöfe und Szenekneipen. Nun läßt der Börsenverein auch die eigenen Mitglieder abkämmen. […] Allein Michael Endes Momo und Die Unendliche Geschichte, schätzt der Börsenverein, verkauften sich rund 100000mal auf dem grauen Markt. […] ›Es gelang bisher nicht einmal, die Raubdruckszene ernsthaft zu verunsichern‹, klagt Franz-Wilhelm Peter, Justitiar des Frankfurter Börsenvereins. (Spiegel 3/1986)

»›Es gibt kein geistiges Eigentum‹, dekretierte auf der Frankfurter Buchmesse die Literaturproduzenten-Postille Extra unter Berufung auf Horkheimer und Adorno. Und messerscharf folgerten die linken Literaten: ›Darum: Organisiert ein, zwei, viele Autoren- und Druckersyndikate! Zerschlagt das bürgerliche Copyright!‹ […] Vertriebsstellen der um 50 bis 75 Prozent billigeren Piraten-Ausgaben sind linke Buchläden wie Röhrbein in Berlin […]. Aber auch bürgerliche Sortimenter – so etwa der Taschenbuchhändler Gernot W. Elmenhorst im Hamburger Universitätsviertel – handeln da mit: ›Wir bestellen die Raubdrucke über Postfach-Adressen und werden dann per Nachnahme beliefert. Es gibt keine Rechnungen und keine richtigen Absenderangaben. Aber meistens klappt alles.‹« (Spiegel 45/1969)