30. Mai 2012

Stephan Weichert, Leif Kramp, Roman Przibylla und Simone Jung haben bereits Ende März im Auftrag der Friedrich Ebert Stiftung den »Innovationsreport Journalismus« veröffentlicht. Kern der Studie bildet eine Umfrage unter 1.115 deutschsprachigen Experten aus Journalismus, Verlagssektor, Rundfunk sowie Medien- und Kommunikationsforschung, die Mitte 2011 zu den Rückwirkungen des gegenwärtigen sozioökonomischen bzw. -technischen Wandels auf den Journalismus befragt wurden.

Darüber hinaus gibt das kostenfreie E-Book (PDF) Auskunft über identifizierbare Innovationsfelder im deutschsprachigen Journalismus sowie über journalistische Neuerungen und Experimentierflächen in den USA, Großbritannien und Frankreich.

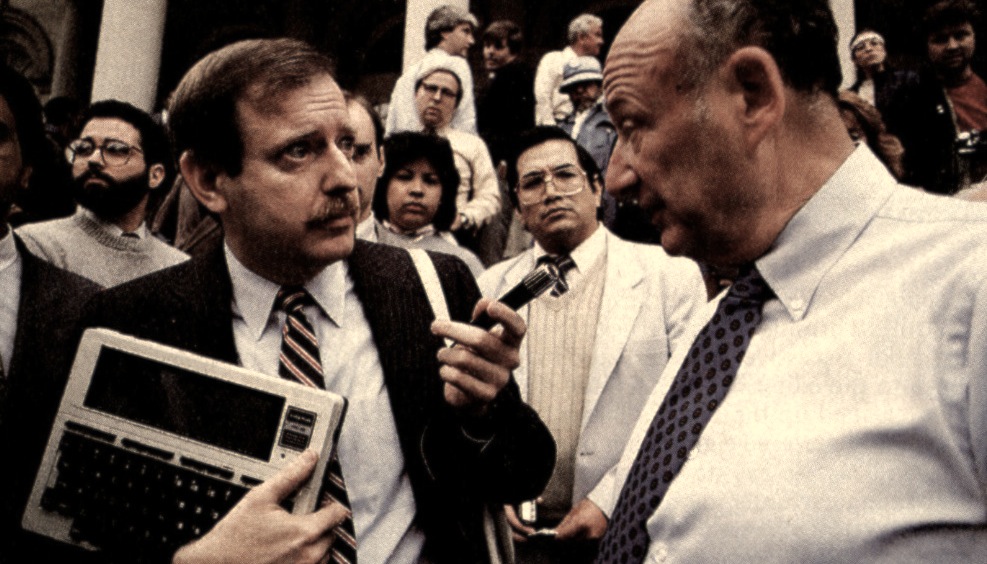

Mike Greenly, »planet earth’s first interactive electronic journalist« (Quelle: TIME 1985, modernmechanix)

Weiterlesen »

20. Mai 2012

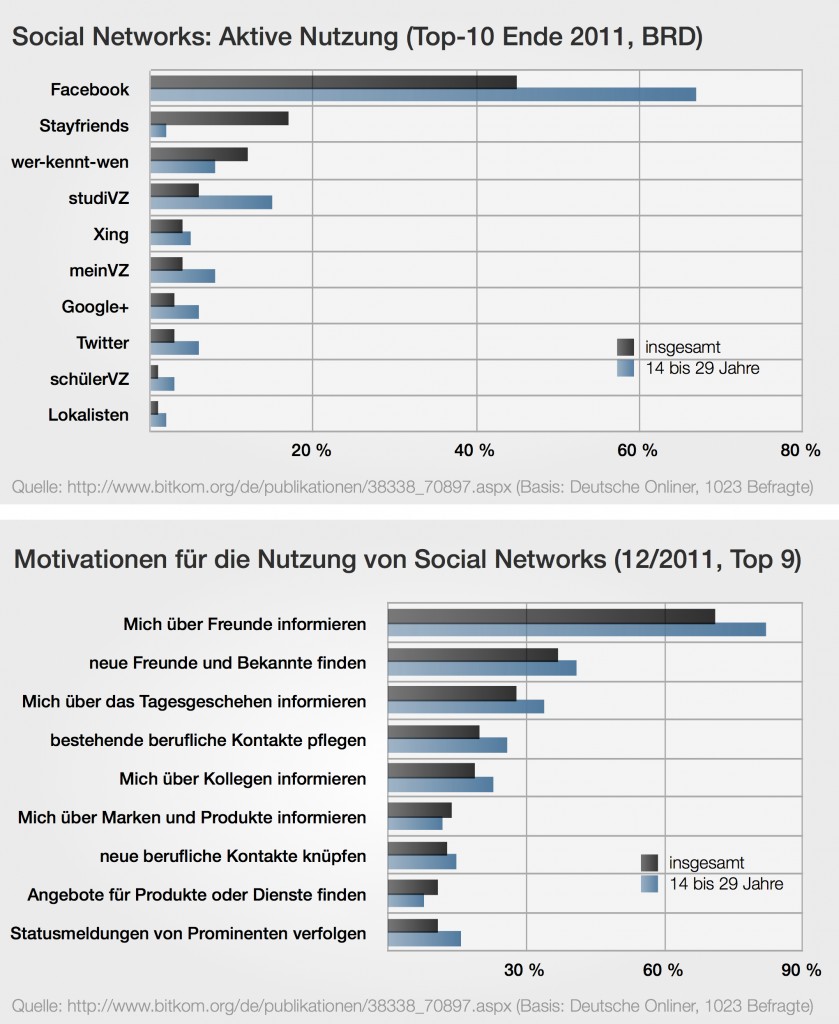

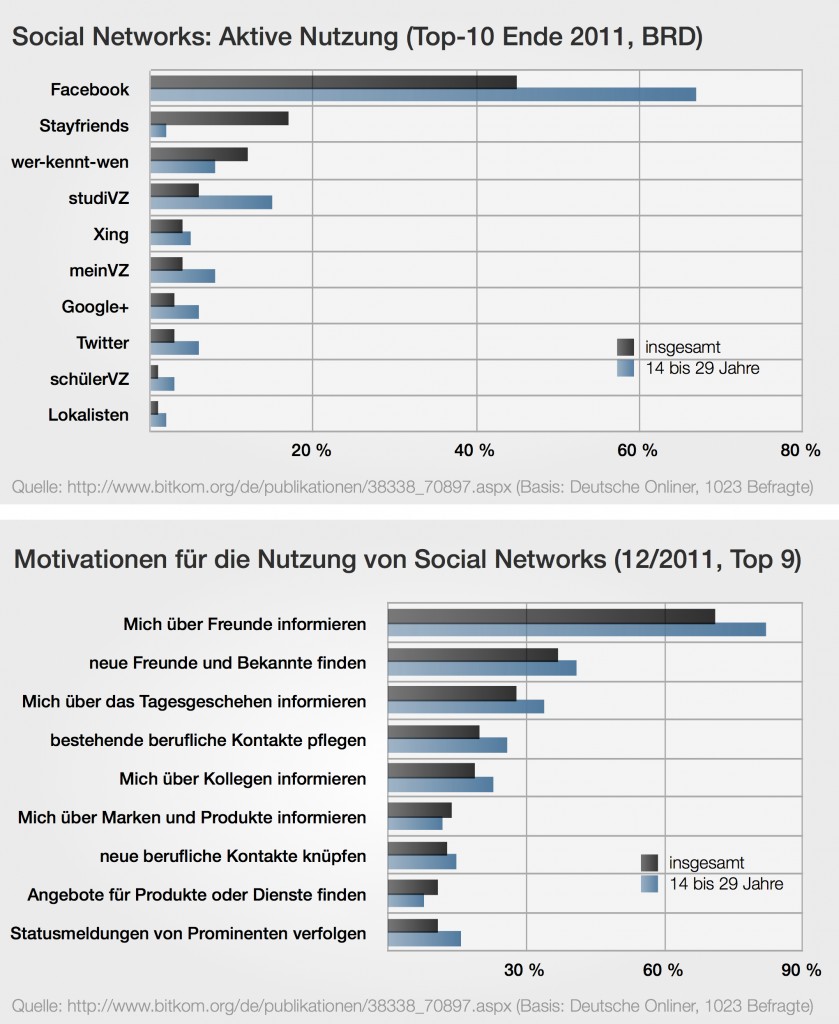

Der Branchenverband BITKOM hat eine neue Studie zur Nutzung von Social Networks in Deutschland herausgegeben. Die In-Home-Befragung (TV/PC) ist dem Anspruch nach repräsentativ und reflektiert die Selbstauskünfte von 1023 Befragten Ende 2011. Einige Kernergebnisse finden sich in komprimierter Form in folgender Grafik:

Weiterlesen »

1. Mai 2012

Die Ende April 2012 erstmals erschienene Online-Zeitschrift Mediale Kontrolle unter Beobachtung (herausgegeben von Stephan Packard) stellt kulturwissenschaftliche und interdisziplinäre Perspektiven auf die »strittige Neugestaltung unserer Kommunikation« zur Diskussion: »Theorie wird zielgerichtet eingesetzt, die Beiträge sollen […] über disziplinäre Grenzen hinweg zugänglich und anschlußfähig bleiben. Die [.] Beiträge haben dabei unterschiedliche Gegenstände und unterschiedlichen Umfang: Kurze aktuelle Einzelbeobachtungen, grundsätzliche Begriffsarbeit und historische und kulturelle Vergleiche gehören gleichermaßen dazu.«

Die erste Ausgabe der Open-Access-Publikationsplattform (April 2012) vereint Beiträge von Dirk Baecker, Michael Seeman, Francois Bry, Jan-Felix Schrape, Kaspar Maase und Fernand Hörner, die aus der im Dezember 2011 veranstalteten Freiburger Tagung Neueste Medien unter Kontrolle hervorgegangen sind:

- Stephan Packard: Neueste Medien unter Kontrolle? — Kleines Editorial (html|pdf)

- Dirk Baecker: Media Control (engl.) (html|pdf)

- Michael Seemann: Kontrolle und Kontrollverlust (html|pdf)

- François Bry: Beherrschen oder beherrscht werden? — Medienkontrolle aus technischer Sicht (html|pdf)

- Jan-Felix Schrape: Wiederkehrende Erwartungen an interaktive Medien (html|pdf)

- Kaspar Maase: »Disziplinlosigkeit des Wissens« und Regulierung neuer Medien um 1900: Jugendmedienschutz im Spiegel des kaiserzeitlichen Schundkampfs (html|pdf)

- Fernand Hörner: Kaufhaus-Punk auf youtube. Mediale Kontrolle zwischen Musiker und Fans am Beispiel von Jan Delay (html|pdf)

15. März 2012

Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF), ein Zusammenschluss von deutschen Online-Vermarktern, hat diese Woche ihre Studie Mobile Facts 2011 veröffentlicht, welche auf einer CATI-Telefon-Befragung, einer Panelbefragung und technischen Messungen beruht (Basis: 23.515 Fälle in D.). In dieser Untersuchung führen bild.de und spiegel.de das Ranking der mobilen Websites mit Monatsreichweiten von 2,8 bzw. 1,7 Mio. Unique Visitors an, während im Bereich der Apps die Angebote von TV Spielfilm und radio.de führend sind. Zu beachten bleibt allerdings, dass in der Studie lediglich die Angebote der 11 beobachteten Vermarkter reflektiert werden, weshalb u.a. semiprofessionelle und internationale Angebote nicht berücksichtigt werden.

Interessanter als die reinen Ranglisten sind denn auch die allgemeinen, repräsentativ erhobenen Daten zur Mobile-Nutzung: Von ca. 70 Mio. Menschen (deutschsprachige Wohnbevölkerung über 14 Jahre) nutzten 2011 rund 61 Mio. ein Handy und rund 17 Mio. nutzten Mobile Apps bzw. ein Smartphone für den Internetzugriff (2010: ca. 11 Mio.). Tendenziell waren diese Mobile User eher männlich, unter 50 Jahre alt, formal höher gebildet und finanziell wohlhabend. Über 70 Prozent nutzten das Mobile Web eher zusätzlich zum stationären Internet und ca. 13 Prozent eher anstatt dessen. Nach Telefonieren und SMS wurde das Smartphone von den Mobile Usern primär für das Lesen von Nachrichten, E-Mails, soziale Netzwerke oder zum Musik-Hören genutzt.

4. März 2012

Im Kursbuch 20 (1970) vermutete Hans Magnus Enzensberger, dass die entfremdenden Effekte der Massenkommunikation einzig durch die Aufhebung der Rollenverteilung von Produzenten und Konsumenten überwunden werden könnten und die neuen elektronischen Medien dabei eine tragende Rolle spielen würden (Auszüge):

»In der heutigen Gestalt dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film [.] nicht der Kommunikation sondern ihrer Verhinderung. Sie lassen keine Wechselwirkung zwischen Sender und Empfänger zu […]. Dieser Sachverhalt lässt sich aber nicht technisch begründen. Im Gegenteil: die elektronische Technik kennt keinen prinzipiellen Gegensatz von Sender und Empfänger.

Die neuen Medien sind ihrer Struktur nach egalitär. Durch einen einfachen Schaltvorgang kann jeder an ihnen teilnehmen; die Programme selbst sind immateriell und beliebig reproduzierbar. […] Schon aus den angegebenen strukturellen Eigenschaften der neuen Medien geht hervor, dass keines der heute herrschenden Regimes ihr Versprechen einlösen kann. Nur eine freie sozialistische Gesellschaft wird sie produktiv machen können.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

1. März 2012

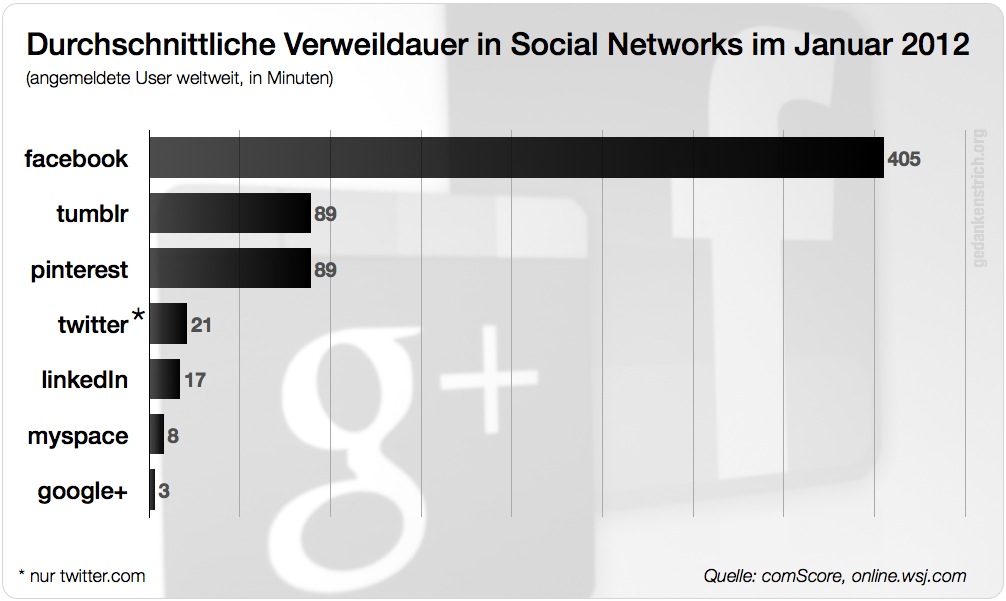

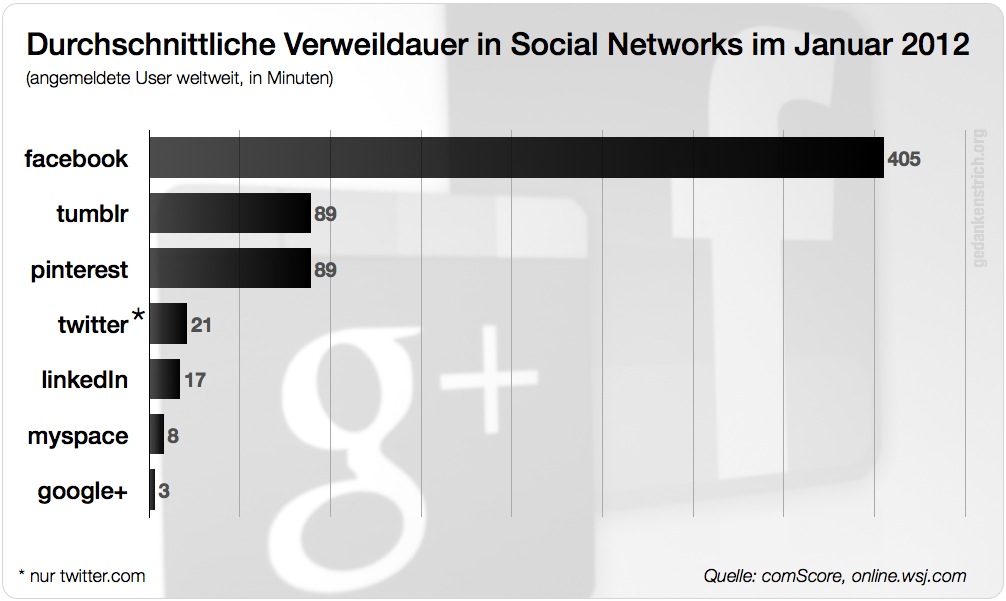

Facebook erreichte im Dezember 2011 laut comScore 55 Prozent aller Internetnutzer weltweit (Europa: 68%; Nordamerika: 83%) und ist damit der Primus unter den Social-Networking-Diensten. Aber Google+ holt gemessen an den offiziellen Nutzerstatistiken seit seinem Launch vergangenen Sommer in großen Schritten auf und verzeichnete Ende 2011 rund 90 Mio. Nutzer, während es im Oktober noch 40 Mio. waren.

Zu diesem Anstieg der registrierten Google+-Nutzer dürfte allerdings auch das neue übergreifende Anmeldeverfahren für alle Google-Dienste beigetragen haben, dass im November 2011 eingeführt wurde: Google-Kunden erhalten seitdem mit einem einzigen Account Zugriff auf alle Google-Anwendungen, was auch Google+ inkludiert. Vor diesem Hintergrund beziehen sich die Aussagen der Konzernleitung zu den täglichen Nutzern stets auf alle Google-Dienste und nicht gesondert auf Google+.

Frische Zahlen von comScore zur durchschnittlichen monatlichen Verweildauer von registrierten Nutzern auf den beobachteten Websites suggerieren denn auch, dass Google+ eher einer »virtuellen Geisterstadt« als einer lebendigen Plattform gleicht (vgl. aber die nachfolgenden kritischen Anmerkungen):

Weiterlesen »

1 Kommentar

20. Februar 2012

Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) treibt die ›digital natives‹ auf die Straße – und das aus Sicht vieler Netzbewohner vollkommen zu Recht, denn es folgt den Prinzipien des klassischen Urheberrechts und verträgt sich schon deshalb kaum mit den seit den 1990er Jahren im Online-Nexus dominanten Nutzungspraxen (bzw. teilweise auch nicht mit der Grundidee des World Wide Web). Und vermutlich lehnt sich keiner der derzeit zahlreichen Kommentatoren zu weit aus dem Fenster, die wortreich unterstreichen, dass die gegenwärtigen rechtlichen Rahmensetzungen die (im Vergleich zur Offline-Welt) erheblich effizienteren Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten im Netz nicht angemessen reflektieren.

In der Sache hilft es gleichwohl wenig, im Zusammenhang mit ACTA von einer »Politik des Abgrunds« zu sprechen, ohne Alternativen zu präsentieren, oder eine Kulturflatrate zu fordern, ohne die damit verbundenen (Detail-)Fragen zu klären. Und mitunter kann es auch Sinn machen, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, bevor über die Zukunft verhandelt wird. Vor diesem Hintergrund nachfolgend ein kurzer Überblick zur Geschichte des Urheberrechts in 7 handlichen Punkten (vgl.: Gieseke 1995; Höffner 2010):

Weiterlesen »

1 Kommentar