24. März 2012

Nicht nur der Film The Artist führt eindrücklich vor Augen, was passieren kann, wenn jemand in Zeiten des Medienumbruchs zulange an bewährten Wegen festhält: Weil der Protagonist George Valentin, ein umjubelter Star der Stummfilm-Ära, nicht an den Erfolg des Tonfilms glauben will, beginnt sein gnadenloser Abstieg, denn das Publikum will fortan sprechende Gesichter sehen: »Out with the old, in with the new«.

Da viele etablierten Akteure des deutschen Buchhandels genau einen solchen Abstieg fürchten, beschäftigt sich die Branche schon seit einigen Jahren mit dem zu jedem Zeitpunkt mutmaßlich kurz bevorstehenden Durchbruch des elektronischen Buchs. Und ebenso titeln große Wochenblätter wie der Spiegel und die Zeit seit 2008 in regelmäßigen Abständen »Digitalbuch vor dem Durchbruch«, »Tschüss, Gutenberg« oder »Goodbye, Gutenberg« (vgl. »E-Books: Warten auf den Durchbruch«).

Auch im Frühjahr 2012 macht sich in der Branche angesichts Amazons wiederkehrender Meldungen über furiose Kindle-Verkaufszahlen eine gewisse Nervosität breit. Laut einer Umfrage eines Teams um Michel Clement, deren Resultate Anfang 2012 publiziert wurden, kann von einem bevorstehenden radikalen Umbruch allerdings bislang kaum die Rede sein: 77 Prozent der buchaffinen Deutschen sind laut dieser Studie noch nicht mit E-Books in Kontakt gekommen und verspüren wenig Interesse, dies in naher Zukunft zu ändern (Gründe: Haptik, Leseerlebnis etc.).

Nun liegen die Umsatz-Schätzungen der GfK für das Jahr 2011 (BRD) vor, die auf regelmäßigen Konsumentenbefragungen basieren (offizielle Zahlen zu den Vertriebswegen werden durch den Börsenverein i.d.R. im Sommer veröffentlicht):

Weiterlesen »

2 Kommentare

15. März 2012

Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF), ein Zusammenschluss von deutschen Online-Vermarktern, hat diese Woche ihre Studie Mobile Facts 2011 veröffentlicht, welche auf einer CATI-Telefon-Befragung, einer Panelbefragung und technischen Messungen beruht (Basis: 23.515 Fälle in D.). In dieser Untersuchung führen bild.de und spiegel.de das Ranking der mobilen Websites mit Monatsreichweiten von 2,8 bzw. 1,7 Mio. Unique Visitors an, während im Bereich der Apps die Angebote von TV Spielfilm und radio.de führend sind. Zu beachten bleibt allerdings, dass in der Studie lediglich die Angebote der 11 beobachteten Vermarkter reflektiert werden, weshalb u.a. semiprofessionelle und internationale Angebote nicht berücksichtigt werden.

Interessanter als die reinen Ranglisten sind denn auch die allgemeinen, repräsentativ erhobenen Daten zur Mobile-Nutzung: Von ca. 70 Mio. Menschen (deutschsprachige Wohnbevölkerung über 14 Jahre) nutzten 2011 rund 61 Mio. ein Handy und rund 17 Mio. nutzten Mobile Apps bzw. ein Smartphone für den Internetzugriff (2010: ca. 11 Mio.). Tendenziell waren diese Mobile User eher männlich, unter 50 Jahre alt, formal höher gebildet und finanziell wohlhabend. Über 70 Prozent nutzten das Mobile Web eher zusätzlich zum stationären Internet und ca. 13 Prozent eher anstatt dessen. Nach Telefonieren und SMS wurde das Smartphone von den Mobile Usern primär für das Lesen von Nachrichten, E-Mails, soziale Netzwerke oder zum Musik-Hören genutzt.

4. März 2012

Im Kursbuch 20 (1970) vermutete Hans Magnus Enzensberger, dass die entfremdenden Effekte der Massenkommunikation einzig durch die Aufhebung der Rollenverteilung von Produzenten und Konsumenten überwunden werden könnten und die neuen elektronischen Medien dabei eine tragende Rolle spielen würden (Auszüge):

»In der heutigen Gestalt dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film [.] nicht der Kommunikation sondern ihrer Verhinderung. Sie lassen keine Wechselwirkung zwischen Sender und Empfänger zu […]. Dieser Sachverhalt lässt sich aber nicht technisch begründen. Im Gegenteil: die elektronische Technik kennt keinen prinzipiellen Gegensatz von Sender und Empfänger.

Die neuen Medien sind ihrer Struktur nach egalitär. Durch einen einfachen Schaltvorgang kann jeder an ihnen teilnehmen; die Programme selbst sind immateriell und beliebig reproduzierbar. […] Schon aus den angegebenen strukturellen Eigenschaften der neuen Medien geht hervor, dass keines der heute herrschenden Regimes ihr Versprechen einlösen kann. Nur eine freie sozialistische Gesellschaft wird sie produktiv machen können.«

Weiterlesen »

1 Kommentar

1. März 2012

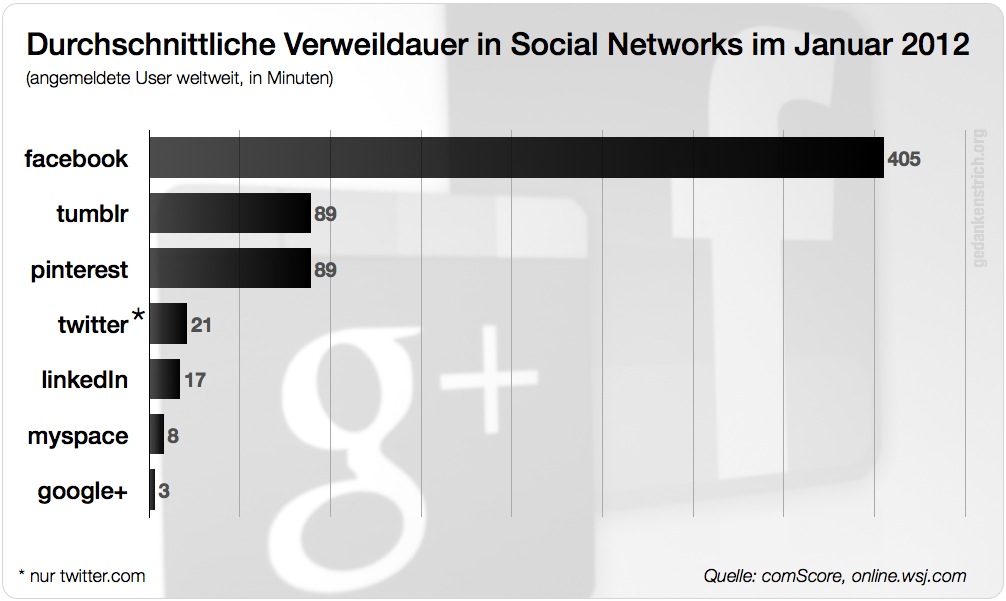

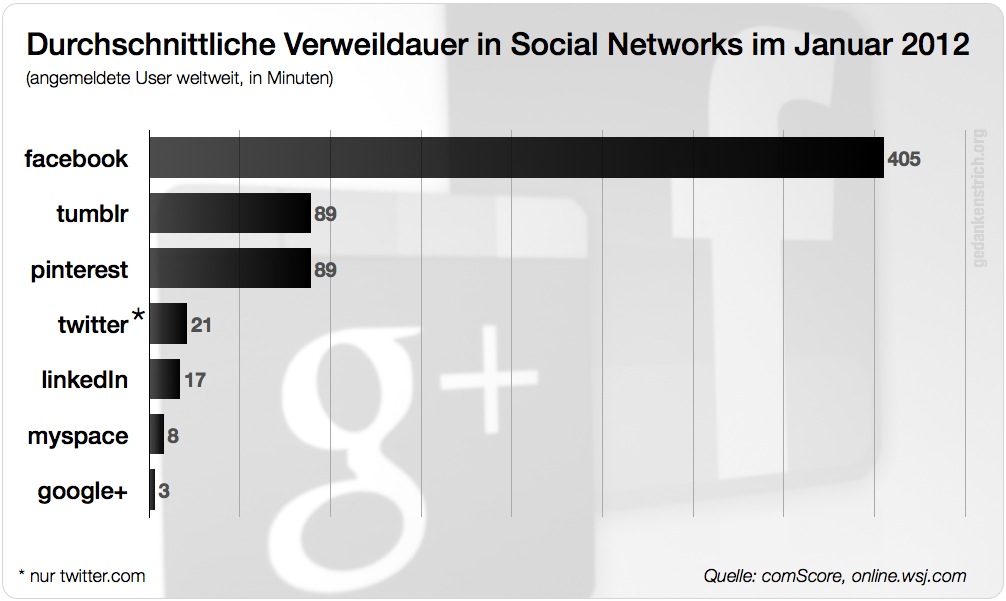

Facebook erreichte im Dezember 2011 laut comScore 55 Prozent aller Internetnutzer weltweit (Europa: 68%; Nordamerika: 83%) und ist damit der Primus unter den Social-Networking-Diensten. Aber Google+ holt gemessen an den offiziellen Nutzerstatistiken seit seinem Launch vergangenen Sommer in großen Schritten auf und verzeichnete Ende 2011 rund 90 Mio. Nutzer, während es im Oktober noch 40 Mio. waren.

Zu diesem Anstieg der registrierten Google+-Nutzer dürfte allerdings auch das neue übergreifende Anmeldeverfahren für alle Google-Dienste beigetragen haben, dass im November 2011 eingeführt wurde: Google-Kunden erhalten seitdem mit einem einzigen Account Zugriff auf alle Google-Anwendungen, was auch Google+ inkludiert. Vor diesem Hintergrund beziehen sich die Aussagen der Konzernleitung zu den täglichen Nutzern stets auf alle Google-Dienste und nicht gesondert auf Google+.

Frische Zahlen von comScore zur durchschnittlichen monatlichen Verweildauer von registrierten Nutzern auf den beobachteten Websites suggerieren denn auch, dass Google+ eher einer »virtuellen Geisterstadt« als einer lebendigen Plattform gleicht (vgl. aber die nachfolgenden kritischen Anmerkungen):

Weiterlesen »

1 Kommentar

25. Februar 2012

Der Mobile-Markt ist in Bewegung: Ein Viertel der Deutschen besitzt mittlerweile ein Smartphone, 26 Prozent nutzen mobiles Internet und 962 Mio. Apps wurden letztes Jahr hierzulande heruntergeladen. Grund genug, um wenige Monate nach dem letzten Überblick erneut eine Zusammenschau zum deutschen Mobile-Markt zu geben.

Weiterlesen »

20. Februar 2012

Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) treibt die ›digital natives‹ auf die Straße – und das aus Sicht vieler Netzbewohner vollkommen zu Recht, denn es folgt den Prinzipien des klassischen Urheberrechts und verträgt sich schon deshalb kaum mit den seit den 1990er Jahren im Online-Nexus dominanten Nutzungspraxen (bzw. teilweise auch nicht mit der Grundidee des World Wide Web). Und vermutlich lehnt sich keiner der derzeit zahlreichen Kommentatoren zu weit aus dem Fenster, die wortreich unterstreichen, dass die gegenwärtigen rechtlichen Rahmensetzungen die (im Vergleich zur Offline-Welt) erheblich effizienteren Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten im Netz nicht angemessen reflektieren.

In der Sache hilft es gleichwohl wenig, im Zusammenhang mit ACTA von einer »Politik des Abgrunds« zu sprechen, ohne Alternativen zu präsentieren, oder eine Kulturflatrate zu fordern, ohne die damit verbundenen (Detail-)Fragen zu klären. Und mitunter kann es auch Sinn machen, einen Blick auf die Vergangenheit zu werfen, bevor über die Zukunft verhandelt wird. Vor diesem Hintergrund nachfolgend ein kurzer Überblick zur Geschichte des Urheberrechts in 7 handlichen Punkten (vgl.: Gieseke 1995; Höffner 2010):

Weiterlesen »

1 Kommentar

8. Februar 2012

Vor rund einem Jahr stieß der Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano im Zuge einer Rezension auf die ersten plagiierten Stellen in K.T. zu Guttenbergs Doktorarbeit und trat damit einen der größten Skandale der letzten Jahre los (SZ-Artikel vom 16.2.2011). Danach folgte ein weitläufiger Medienrummel, das GuttenPlag-Wiki (vgl.: »Wer steckte dahinter?«) und eine rasche (wissenschafts-)politische Flurbereinigung: Am 23. Februar wurde zu Guttenberg der Doktorgrad entzogen; am ersten März trat zu Guttenberg als Verteidigungsminister zurück.

Welche Konsequenzen aber wurden aus der Causa Guttenberg gezogen? Hat die Wissenschaft an politischer Macht zurückgewonnen? Werden wissenschaftlich-politisch-wirtschaftliche Verquickungen nun berechtigterweise wieder mit Argusaugen beobachtet? Haben Universitäten und Hochschulen gar an Autonomie gewonnen? Mit all diesen Fragen befasst sich (der in der Affaire zentrale) Fischer-Lescano am Beispiel der Rechtswissenschaften in einem Artikel, der kürzlich in den Blättern für deutsche und internationale Politik erschienen ist.

Weiterlesen »