15. November 2011

Ulrich Riehm hat in in den TAB-Briefen (herausgegeben vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag) unter dem Titel »Die neuen Kleider der Demokratie. Internet und Politik« (englische Version) einen kondensierenden Artikel zu der Debatte um die sogenannte »Cyberdemokratie« veröffentlicht, die nicht erst seit dem Aufkommen des massenkompatiblen World Wide Web geführt wird.

Darin werden sowohl die technischen und politischen Entwicklungsstränge nachgezeichnet, in deren Kontext sich die Diskussion um digitale Demokratie entwickelt hat, als auch die damit verbundenen Hoffnungen bzw. Ängste sowie deren Wandel rekonstruiert (ausgehend schon von ersten Experimenten in den 1960/70er Jahren). Die Betrachtungen kommen zu folgenden Kernergebnissen:

»Das Internet ist [.] keine Hope- oder Fear-Technologie per se, sondern gestaltete und gestaltbare Technik. Ob beispielsweise eher egalitäre oder hierarchische Kommunikationsformen befördert werden, hängt von der konkreten technischen Implementierung, den jeweiligen Nutzungsweisen und der gesellschaftlichen Einbettung von Internetanwendungen ab […].

Zum Zweiten ist die Bewertung bestimmter Eigenschaften der Cyberdemokratie auch eine Frage der politischen Grundanschauungen und Interessen. Ein Vertreter der direkten Demokratie sieht gegebenenfalls in den Möglichkeiten des E-Votings eher eine Hoffnung, ein Anhänger der repräsentativen Demokratie eher eine Gefahr. Aus der Perspektive eines Bürgers ist die […] direkte Kontaktmöglichkeit […] ein Gewinn, für die Kontaktierten oft nicht mehr als eine zusätzliche Belastung.«

14. November 2011

Vor fast 20 Jahren hat Miriam Meckel am Beispiel der Tagesschau empirisch bestätigt, dass in der massenmedialen Berichterstattung ein sehr selektives Bild der Welt gezeichnet wird: In einem Vergleich der Anteile der Weltregionen an der täglichen Berichterstattung der ARD-Nachrichtensendung stellte Meckel (1994: 296) fest, dass 94% der Berichte auf Entwicklungen in Europa und Nordamerika eingingen, während die anderen Kontinente kaum Erwähnung fanden (Südamerika, Afrika, Asien, Australien: jeweils unter 2%; Nahost: 3,1%) – und der »Tagesschau Nachrichten-Weltatlas« zeigt, dass sich dies daran bis heute nicht viel geändert hat (vgl. auch eine Karte zur ›Weltsicht‹ des britischen Guardians).

Weiterlesen »

3 Kommentare

8. November 2011

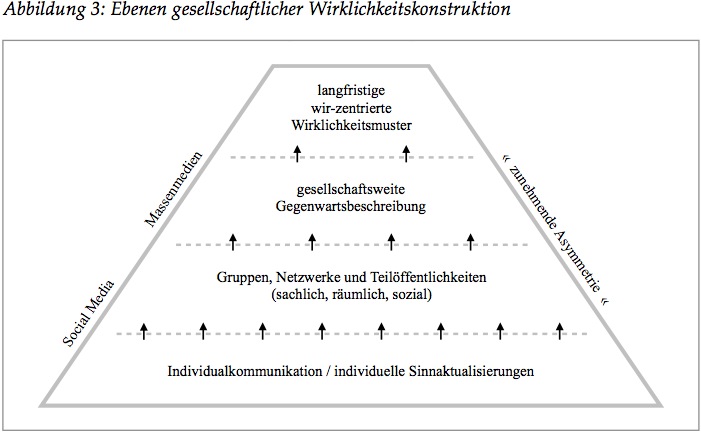

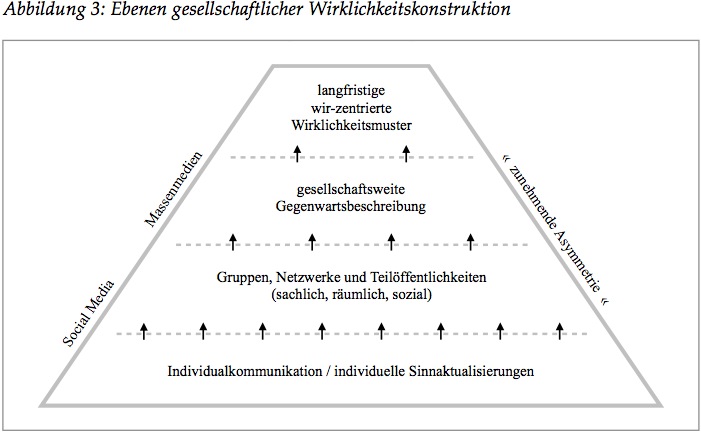

Das Berliner Journal für Soziologie 21(3) ist in diesen Tagen erschienen. Darin findet sich auch mein Artikel »Social Media, Massenmedien und gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktion«, der einige Positionen aus »Neue Demokratie im Netz?« weiterentwickelt, Kritikpunkte aus den Rezensionen aufgreift und abschließend drei Thesen zur Diskussion stellt, die davon ausgehen, dass Social Media und Massenmedien weniger in einem konkurrierenden, sondern eher in einem komplementären Verhältnis zueinander stehen:

- Die moderne Gesellschaft bleibt auf allgemeine Bezugsgrundlagen in der übergreifenden Kommunikation und daher auch auf stabile Auswahl- und Verbreitungsleistungen angewiesen, wie sie die Massenmedien bieten.

- Social Media hingegen effektivieren die Kommunikation in Netzwerken sowie Teilöffentlichkeiten und erweitern so den Pool an Sinnvariationen, aus dem gesamtgesellschaftliche Sinnsysteme wählen können.

- Vielrezipierte neue Inhaltsanbieter im Web können mit etablierten massenmedialen Anbietern durchaus in Konkurrenz treten. Sie verlieren dann aber zunehmend ihren interaktiven Charakter und werden ebenso zu asymmetrischen Vermittlungsstellen.

Weiterlesen »

1 Kommentar

8. November 2011

Einen schnellen, kompakten und kostenfreien Überblick über die Veränderungen in den Medienlandschaften verschiedener Länder zu bekommen, fiel bislang schwer, denn normalerweise mussten die entsprechenden Beschreibungen und Schwerdaten aus vielerlei Quellen zusammengeklaubt werden.

Einen ersten (großen) Schritt in diese Richtung gehen die »Mapping Digital Media«-Reports der Open Society Foundations, die aus einem internationalen Forschungsvorhaben über den Wandel der Mediensysteme durch die voranschreitende Digitalisierung resultieren und das Ziel verfolgen für zahlreiche Länder verschiedener Kontinente vergleichbare Berichte zu generieren. Zuständig für die Deutschland-Ausgabe war das Hans-Bredow-Institut. Abgedeckt werden u.a. die Themenfelder Medientechnik, Medienangebot, Mediennutzung und Medienrecht.

»Mapping Digital Media«: Germany | Italy | Russia | Sweden | UK | mehr (Archiv)

5. November 2011

Das Branchenmagazin buchreport.express (32/2008: 8–10) prognostizierte im August 2008, dass der Umsatzanteil von E-Books am deutschen Buchmarkt bis 2013 zweistellig ausfallen könnte und Zeit bzw. Spiegel überschrieben ihre Artikel zum Buchmarkt 2008 bzw. 2009 mit Titeln wie »Digitalbuch vor dem Durchbruch«, »Tschüss, Gutenberg«, »Goodbye, Gutenberg« (Spiegel 42/2009: 140) oder »Buchmarkt: Die eVolution« (Spiegel 11/2009: 101). Es ließ sich also der Eindruck gewinnen, dass die Buchindustrie alsbald von einem radikalen Wandel erfasst würde.

Den Kernakteuren der Branche wurde in diesem Kontext wiederholt unterstellt, die mutmaßliche Aufbruchstimmung um digitale Inhalte zu verschlafen: Angesichts der hierzulande auch für E-Book geltenden Buchpreisbindung und eines undurchsichtigen Digital-Rights-Management merkte etwa Andrea Hünniger (2009) in der Zeit an, dass die deutsche Buchbranche »exakt die gleichen Fehler wie die Musikindustrie« mache, weil »Konkurrenzkämpfe und kulturelle Vorurteile verhindern, dass das E-Book sich in Deutschland durchsetzt«, und Oliver Jungen (2009) notierte in der FAZ, dass der Buchsektor aus der »Bruchlandung der Musikindustrie […] nichts gelernt« habe.

Aber sind die beiden Mediensektoren tatsächlich miteinander vergleichbar? Immerhin können gedruckte Bücher als Sekundärmedien ohne technische Hilfsmittel rezipiert werden (und insofern auch bewusst als technikfreie Genussmittel eingesetzt werden), während elektronische Bücher ein Abrufgerät benötigen, das Anschaffungskosten verursacht und eine beständige Grundaufmerksamkeit verlangt (Stromversorgung, Diebstahlvermeidung, Sauberkeit etc.).

Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist meint ›ja‹: Wohl auch aus unternehmerischem Eigeninteresse prophezeite Ranga Yogeshwar vor einigen Wochen, dass »der Anteil des Gedruckten [.] künftig bei 20% liegen [wird]«, denn »die Geschichte des Internets ebenso wie die des Fernsehens, der Musikbranche und des Kinos« zeige, dass man nicht glauben sollte, alles bleibe beim Alten.

Weiterlesen »

2 Kommentare

25. Oktober 2011

Heute wird in Berlin an der Humboldt-Universität das Institut für Internet und Gesellschaft eröffnet. Nicht nur die Berliner Morgenpost spricht derweil salopp vom »Google-Institut«, denn die Startfinanzierung über 4,5 Millionen € für die ersten drei Jahre übernimmt komplett das Unternehmen Google. Ziel des Instituts ist es, die vom Internet ausgehenden Veränderungen der Gesellschaft besser zu verstehen; im Vordergrund stehen zunächst die Aspekte ›Innovation‹ und ›Regulierung‹.

Ein solches Institut kann nun einerseits gerade die deutsche Forschungslandschaft sehr gut gebrauchen – oder wie es der Blogger und Deutschlandradio-Journalist Philip Banse (etwas negativer) formuliert:

»Das Internet revolutioniert unsere Welt wie lange nichts mehr und die deutschen Hochschulen schaffen es nicht, zumindest ihre überschaubaren Aktivitäten in diesem Bereich unter einem Dach zu bündeln? Jetzt kommt Google […] und sagt: Leute, hier muss was passieren, wir brauchen ein Institut, dass sich allein ums Internet kümmert – hier sind 4,5 Millionen Euro für drei Jahre. […] Die deutschen Netz-Forscher aber stehen blamiert da. Nicht nur, dass sie auf einen der größten Internet-Konzerne warten mussten, um ein Internet-Institut zu gründen. Sie lassen sich auch noch für lumpige 4,5 Millionen Euro Ihre Glaubwürdigkeit zerbeulen. […]

Weiterlesen »

1 Kommentar

13. Oktober 2011

Im Mai dieses Jahres verkündete Amazon, in den USA erstmals mehr E-Books als gedruckte Bücher verkauft zu haben. Zwar wurden die Fluten an kostenlosen E-Books in der zugrundeliegenden Statistik nicht berücksichtigt, aber u.a. Die Zeit entdeckte einen anderen Schönheitsfehler an dieser werbewirksamen Aussage: Als gedruckte Bücher wurden nur jene Hardcover- und Taschenbücher gezählt, die nicht gleichzeitig auch im digitalen Kindle-Format vorlagen. Nichtsdestotrotz lässt sich auch nach einer aktuellen Studie der Eindruck gewinnen, dass sich zumindest der deutsche Markt für E-Books im internationalen Vergleich recht langsam entwickelt (vgl. Abbildung):

Weiterlesen »

1 Kommentar