5. Januar 2013

Im Herbst 2012 veranstaltete das Karlsruher Institut für Technologie unter der Leitung von Andreas Böhn und Andreas Metzner-Szigeth einen interdisziplinären Workshop zum Thema »Wissenschaftskommunikation, Utopien und Technikzukünfte«:

Mit einer großen Bandbreite an Vorträgen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Technikgeschichte, Literatur- und Medienwissenschaften, Maschinenbau und Robotik soll ein Forum geschaffen werden, um verschiedene Diskurse über Wissenschaft und Technik (von professioneller Wissenschafts-kommunikation über ›Technikermöglichungsdiskurse‹ bis hin zu fiktionalen Entwürfen) in aktueller und historischer Perspektive zu diskutieren.

Nun liegen die Videodokumente zu den meisten Vorträgen der facettenreichen Veranstaltung vor (Dauer jeweils rund 20 Min.):

Weiterlesen »

1 Kommentar

13. Juni 2012

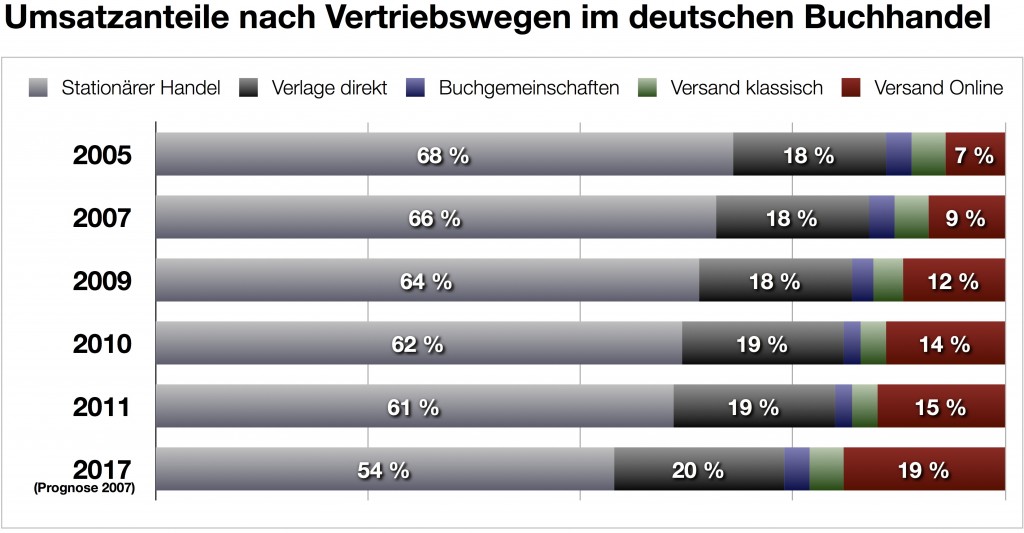

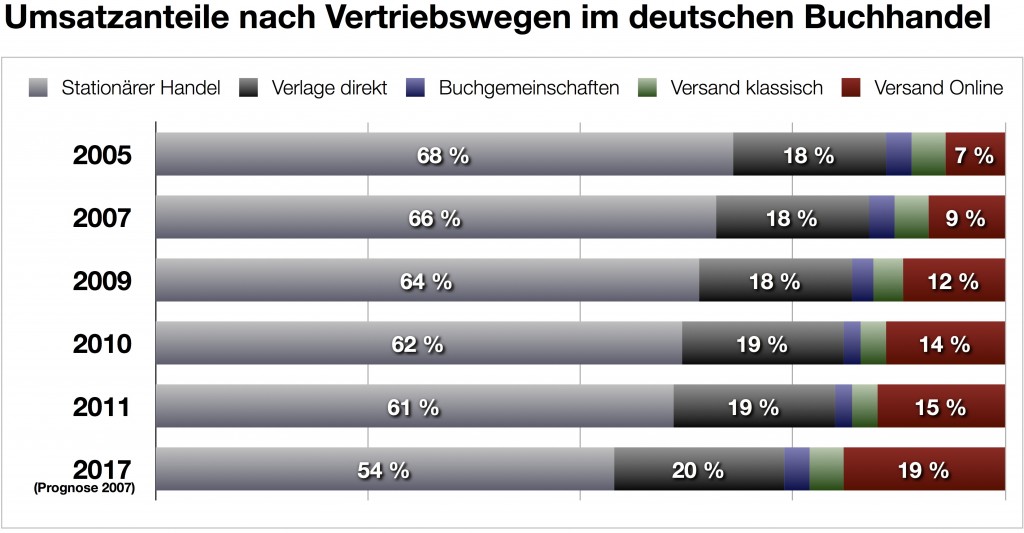

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat in den letzten Tagen die geschätzten Umsätze buchhändlerischer Betriebe nach Vertriebswegen zu Endverbraucherpreisen für das Jahr 2011 veröffentlicht: Der Anteil des stationären Buchhandels (Sortimenter, Warenhäuser, sonstige Verkaufsstellen) am Gesamtumsatz nimmt weiter leicht ab, während der Anteil des direkten Verlagsbuchhandels stabil bleibt und die Relevanz des Online-Buchhandels sukzessive zunimmt.

Quelle: Börsenverein 2012; Picot/Janello 2007

1 Kommentar

5. Juni 2012

»Wer von Euch kauft E-Books ?« fragten jüngst die Referierenden ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen in einem gut besetzten B.A.-Seminar (Sozialwissenschaften; Alter ca. 19 bis 23 Jahre) – und kaum ein Finger ging hoch. Einige Begründungen aus der Runde für das mangende Kaufinteresse: Die geringen Preisvorteile rechtfertigten keinen Umstieg; E-Books könnten nicht so einfach weitergegeben werden; es bestehe Unklarheit darüber, ob die heute gekauften E-Books mit späteren Gerätegenerationen kompatibel seien; das Gerät an sich müsse beständig gepflegt und aktualisiert werden; das Leseerlebnis unterscheide sich deutlich.

Natürlich entbehrt eine solche Umfrage im kleinen Kreis jeglicher Repräsentativität; die genannten Vorbehalte entsprechen allerdings in weiten Teilen den Ergebnissen einer aktuellen GfK-Befragung von ca. 7000 Privatpersonen in der BRD im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (2012): 72 Prozent (»voll und ganz«: 41%) lehnen es ab, auf einem Display zu lesen; 74 Prozent (»voll und ganz«: 37%) investieren ihr Geld lieber in gedruckte Bücher; 82 Prozent (»voll und ganz«: 55%) finden, dass das Leseerlebnis elektronischer nicht an das gedruckter Bücher heranreicht; und 84 Prozent (»voll und ganz«: 48%) wollen ihre Bücher schlicht zuhause ins Regal stellen.

Einige Spiegel-Überschriften zum Thema E-Books 1999–2009 (Quelle: Spiegel-Archiv)

Weiterlesen »

1 Kommentar

1. Mai 2012

Die Ende April 2012 erstmals erschienene Online-Zeitschrift Mediale Kontrolle unter Beobachtung (herausgegeben von Stephan Packard) stellt kulturwissenschaftliche und interdisziplinäre Perspektiven auf die »strittige Neugestaltung unserer Kommunikation« zur Diskussion: »Theorie wird zielgerichtet eingesetzt, die Beiträge sollen […] über disziplinäre Grenzen hinweg zugänglich und anschlußfähig bleiben. Die [.] Beiträge haben dabei unterschiedliche Gegenstände und unterschiedlichen Umfang: Kurze aktuelle Einzelbeobachtungen, grundsätzliche Begriffsarbeit und historische und kulturelle Vergleiche gehören gleichermaßen dazu.«

Die erste Ausgabe der Open-Access-Publikationsplattform (April 2012) vereint Beiträge von Dirk Baecker, Michael Seeman, Francois Bry, Jan-Felix Schrape, Kaspar Maase und Fernand Hörner, die aus der im Dezember 2011 veranstalteten Freiburger Tagung Neueste Medien unter Kontrolle hervorgegangen sind:

- Stephan Packard: Neueste Medien unter Kontrolle? — Kleines Editorial (html|pdf)

- Dirk Baecker: Media Control (engl.) (html|pdf)

- Michael Seemann: Kontrolle und Kontrollverlust (html|pdf)

- François Bry: Beherrschen oder beherrscht werden? — Medienkontrolle aus technischer Sicht (html|pdf)

- Jan-Felix Schrape: Wiederkehrende Erwartungen an interaktive Medien (html|pdf)

- Kaspar Maase: »Disziplinlosigkeit des Wissens« und Regulierung neuer Medien um 1900: Jugendmedienschutz im Spiegel des kaiserzeitlichen Schundkampfs (html|pdf)

- Fernand Hörner: Kaufhaus-Punk auf youtube. Mediale Kontrolle zwischen Musiker und Fans am Beispiel von Jan Delay (html|pdf)

24. März 2012

Nicht nur der Film The Artist führt eindrücklich vor Augen, was passieren kann, wenn jemand in Zeiten des Medienumbruchs zulange an bewährten Wegen festhält: Weil der Protagonist George Valentin, ein umjubelter Star der Stummfilm-Ära, nicht an den Erfolg des Tonfilms glauben will, beginnt sein gnadenloser Abstieg, denn das Publikum will fortan sprechende Gesichter sehen: »Out with the old, in with the new«.

Da viele etablierten Akteure des deutschen Buchhandels genau einen solchen Abstieg fürchten, beschäftigt sich die Branche schon seit einigen Jahren mit dem zu jedem Zeitpunkt mutmaßlich kurz bevorstehenden Durchbruch des elektronischen Buchs. Und ebenso titeln große Wochenblätter wie der Spiegel und die Zeit seit 2008 in regelmäßigen Abständen »Digitalbuch vor dem Durchbruch«, »Tschüss, Gutenberg« oder »Goodbye, Gutenberg« (vgl. »E-Books: Warten auf den Durchbruch«).

Auch im Frühjahr 2012 macht sich in der Branche angesichts Amazons wiederkehrender Meldungen über furiose Kindle-Verkaufszahlen eine gewisse Nervosität breit. Laut einer Umfrage eines Teams um Michel Clement, deren Resultate Anfang 2012 publiziert wurden, kann von einem bevorstehenden radikalen Umbruch allerdings bislang kaum die Rede sein: 77 Prozent der buchaffinen Deutschen sind laut dieser Studie noch nicht mit E-Books in Kontakt gekommen und verspüren wenig Interesse, dies in naher Zukunft zu ändern (Gründe: Haptik, Leseerlebnis etc.).

Nun liegen die Umsatz-Schätzungen der GfK für das Jahr 2011 (BRD) vor, die auf regelmäßigen Konsumentenbefragungen basieren (offizielle Zahlen zu den Vertriebswegen werden durch den Börsenverein i.d.R. im Sommer veröffentlicht):

Weiterlesen »

2 Kommentare

30. Januar 2012

Niklas Luhmann selbst gab 1984 zu Protokoll, dass seine Theorie »eher einem Labyrinth als einer Schnellstraße zum frohen Ende« gleiche, und entsprechend schwer fällt es zunächst, sich auf seine universalistische systemtheoretische Sichtweise einzulassen – da helfen auch die raren Interviews kaum weiter, die sich mittlerweile auf Youtube finden lassen (z.B. Über Systemtheorie; Liebe als Passion), oder die wenigen Skizzenbilder, die Luhmann hinterlassen hat (z.B. »draw a distinction«).

Vor diesem Hintergrund mangelt es denn auch nicht an Einführungsbüchern, die ihren Lesern mehr oder minder erfolgreich und wiederum auf einigen hundert Seiten eine umfassende Einführung in Luhmanns Werk geben wollen. Eine kostenfreie Alternative bietet schon seit 2001 das Online-Projekt KOLOSS, welches letztes Jahr optisch generalüberholt und inhaltlich auf den neuesten Stand gebracht wurde. Gegründet durch Dieter Krallmann, mittlerweile emeritierter Professor für Kommunikationswissenschaft, und weitergeführt durch Jo Reichertz, Professor an der Universität Duisburg-Essen, bietet das Portal gehaltvolle Einführungen zu sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Klassikern wie z.B. Erving Goffman, George Herbert Mead, Alfred Schütz, Max Weber oder eben Niklas Luhmann.

Neben einer Einführung in die systemtheoretischen Grundbegriffe, Luhmanns selbstreferenzielle Kommunikationstheorie, seine Sicht auf Organisationen und die Beobachtung von gesellschaftlichen Funktionssystemen (inklusive der Nennung zentraler Textstellen) liefert der Menüpunkt »Beispiele« u.a. anschauliche Grafiken zu zentralen Theorieannahmen, während der mit den Übersichtstexten verknüpfte Glossar bündige Erklärungen zu Luhmanns Spezialvokabular bereithält. Die Sektion »Biographien« bietet zudem (tabellarische) Biographien zu zentralen Protagonisten der Soziologie bzw. der Kommunikationswissenschaft.

28. November 2011

Erfreulicherweise gehören die gesammelten empirischen Studien zur Nutzung von ›Social Media‹ zu den meist aufgerufenen Seiten auf gedankenstrich.org. Seit der letzten Auflistung 2/2011 sind allerdings eine Reihe an neuen Daten bzw. Aktualisierungen hinzu gekommen, von denen einige nachfolgend kurz vorgestellt werden sollen.

Weiterlesen »

Weiterlesen »

2 Kommentare