Casting-TV: ›Unser Star‹ ist nicht totzukriegen…

Jan-Felix Schrape | 15. Januar 2012Casting-Shows im Fernsehen blicken auf eine längere Geschichte zurück, als sich allgemeinhin denken ließe: Schon Mitte der 1950er Jahre wurden die Wahlen zur Miss America im amerikanischen TV übertragen und ab den 1960er Jahren entwickelten sich die Vorentscheide für den Grand Prix Eurovision de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest) auch in Deutschland zu Straßenfegern mit bis zu 15 Mio. Zuschauern.

Bis in die 1990er Jahre trug der deutsche Vorentscheid mithin noch den Titel »Ein Lied für …« und nicht wie heute die Bezeichnung »Unser Star für …«. Erst ab 2010 und mit Stefan Raab entwickelte sich die öffentlich-rechtliche Talentsuche auch in offizieller Lesart von einem Wettbewerb um das beste Songgut zu der Suche nach einem vielfältig vermarktbaren Star, dessen Entwicklung von Beginn an durch Kameraaugen festzuhalten ist. Die seit 2000 durch die Casting-Reality-Shows der Privatsender stetig weiterentwickelten – und in der Zuschauergunst erfolgreichen – Modelle wurden auf diese Weise letztlich zu einer übergreifend akzeptablen Herangehensweise geadelt.

Und so wird sich 2012 wie in den 2 Jahren zuvor in den ARD-Final-Shows die paradoxe Situation einstellen, dass deren Zuschauer zu kostenpflichtigen Voting-Anrufen gereizt werden, die zum Erfolg eben jenes Programms beitragen, für dessen Finanzierung sie als GEZ-Zahler bereits einen Obolus geleistet haben. Dieses Jahr kann sich die Projektliaison zwischen ARD und Pro 7 allerdings sogar noch mit einer mutmaßlich weltweiten Neuerung schmücken, die letztlich eine konsequente, wenn auch hinterfragbare Weiterentwicklung des Casting-Betriebs darstellt: Der Blitztabelle.

Mit sehr viel begrifflicher Mühe ließe diese Blitztabelle möglicherweise als eine Errungenschaft im Sinne der ›Weisheit der Vielen‹ darstellen, eine Entwicklungslinie aber hebt sich durch ihre Einführung weitaus deutlicher hervor: Es geht nicht mehr um den Song oder um Gesangstalent, sondern (da schon angerufen werden kann, bevor überhaupt ein Ton gesungen wird) viel eher um Sympathie oder auch schlicht das Unterhaltungspotential des jeweiligen Kandidaten, was seit Deutschland sucht den Superstar bekanntlich nicht nur in schillernden Sternstunden, sondern auch in abgrundtiefen Peinlichkeiten bestehen kann.

Warum aber hat sich das Konzept der Casting-Shows noch nicht längst überlebt wie andere ehedem erfolgreiche Reality-TV-Formate – man denke nur an Big Brother, das seit Jahren nicht mehr aus dem Quotenkeller herauskommt, oder an die um 2000 omnipräsenten ›Dirty‹-Talk-Shows? Grund genug, um einen ersten fragmentarischen Blick in die Forschungslandschaft zum Casting-TV zu werfen:

- Die Medienforscher Achim Hackenberg, Daniel Hajok und Olaf Selg beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Nutzung und Bewertung von Casting-Sendungen durch Jugendliche und junge Erwachsene. In einem Artikel aus dem Jahr 2010, der die Resultate einer empirischen Untersuchung unter mehr als 2000 Befragten reflektiert, resümieren die Autoren, dass Castingshows insbesondere im Alltag der jüngeren und weiblichen Jugendlichen präsent sind und häufig zu einer weitergehenden Beschäftigung mit den Sendungsinhalten führen. Zudem deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass vielen der jüngeren und eher niedriger gebildeten Jugendlichen die Inszenierung von Castingshows und die dahinter stehenden Anbieterinteressen nicht hinreichend bewusst sind.

- Ein aktuellerer Text der Autoren (2011, vgl. auch das dahinterstehende Buch) kommt zu dem Schluss, dass Castingshows Heranwachsenden Orientierungen für das eigene Aussehen als auch für das als attraktiv empfundene ›Sein‹ von anderen bieten. Überdies gibt es nach Ansicht der Autoren Indizien dafür, dass die mitunter harsch kritisierten Umgangsformen in den Shows zu einer »›produktiven Auseinandersetzung‹ mit dem ›hautnah‹ beim Fernsehen Erlebten führen«, da die Aneignung der in den Castingshows vermittelten Verhaltensmuster auf der Basis bereits bestehender eigener Wertvorstellungen und vor dem Hintergrund der Kommunikation in den jeweiligen Peergroups geschieht. Klassische bürgerliche Leistungsprinzipien wie Disziplin, Verbesserungswillen und Kritikfähigkeit scheinen dabei eine wesentliche Rolle zu spielen.

- Eine österreichische Diplomarbeit von Birgit Hofstadler kam indes 2009 zu dem Ergebnis, dass »Das Beteiligungsrecht an der Erschaffung eines Popstars, verbunden mit der (augenscheinlichen) Chancengleichheit für ›jedermann‹, durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Casting und der zugehörigen Showproduktion ›schnell und unkompliziert‹ zu Erfolg und Berühmtheit zu gelangen, [..] ein grundlegender Faktor für die Popularität von Castingshows zu sein [scheint]«, wobei die Rezipienten die »kommerziellen Chancen eines Castingshowkandidaten auf dem Musikmarkt […] relativ realistisch einzuschätzen. Entgegen kritischen Stimmen aus der Öffentlichkeit, welche die drohende ›Verdummung‹ der jugendlichen Zielgruppe durch das Wecken von unrealistischen Wunschträumen […] sowie das Übernehmen der von der Plattenindustrie vorgegebenen musikalischen Qualitätsmerkmale anprangern, scheinen sich die […] befragten Rezipienten zwar mit großem persönlichen Engagement dem Konsum der Castingshow […] hinzugeben, ohne jedoch individuelle Charakteristika ihres Musikgeschmacks grundlegend davon beeinflussen zu lassen.«

- Der Musikwissenschaftler Christoph Jacke (Giessen) hat bereits 2005 die »Potenziale einer effektiven Medienkritik neuer TV-Castingshows« ausgelotet. Sein Befund: »Auch ein Format wie DSDS kann auf allen Ebenen beobachtet und bewertet werden, aber einzig etwa die stimmliche Qualität der Teilnehmenden oder die Intertextualitätspotenziale […] zu begutachten, erscheint im Rahmen medienkulturwissenschaftlicher Behandlung defizitär. Kurzum bedeutet DSDS: Keiner darf gewinnen, aber einer muss gewinnen, letztlich sollen aber möglichst viele neue Prominente gewonnen werden, um Quote und Folgeeinnahmen zu erwirtschaften. Und kann dies den Castingshow-Produzenten im Rahmen des Privatrundfunks vonseiten einer Medienkulturwissenschaft vorgeworfen werden? DSDS ist schließlich nichts als ein Wettbewerb der Musik- und Medienindustrie um die Ware, aber kein qualitativer Musikwettbewerb, eher eine Wettbewerbssimulation, um nach den Regeln des künstlerischen Wettbewerbs die Ökonomieeffektivität zu steigern — und die Kritik wirbt fleißig mit.«

- In der APuZ 3/2011 haben Margreth Lünenborg und Claudia Töpper Forschungsresultate zur Rezeption von Casting-Shows vorgestellt: »Dabei ließen sich weder Gewöhnungen noch Abstumpfungsprozesse gegenüber Provokationen und Tabubrüchen feststellen. Moralische Regeln sind keinesfalls statisch und Bewertungen über zulässige und nicht mehr zulässige Provokationen variieren bis zu einem gewissen Grad subjektiv. Allerdings gibt es Bereiche, in denen Normverletzungen in Castingshows bei Jugendlichen wie Erwachsenen eindeutig abgelehnt werden. […] In Castingshows, allen voran ›Deutschland sucht den Superstar‹, werden Provokationen von Jugendlichen bis zu einem gewissen Grad nicht nur toleriert, sondern mit Vergnügen verfolgt. Sie bieten ihnen einen diskursiven Raum, im dem die jugendliche Sehnsucht nach Grenzüberschreitungen gegenüber Konventionen der Erwachsenenwelt gefahrlos ausgelebt werden kann.«

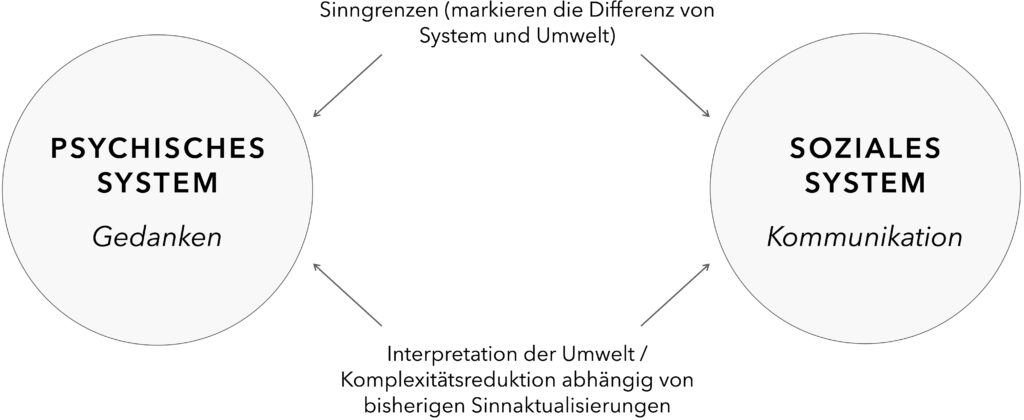

Letzteres berührt wiederum eine Kernfunktion der Unterhaltung aus systemtheoretischer Sicht (RdM: 95ff.; NDiN: 105): Einerseits wird durch Unterhaltung vorhandenes Weltwissen reimprägniert, andererseits kann sich der Rezipient risikolos und sozusagen ›auf Probe‹ gegenüber den dargestellten Positionen verorten.