6. Oktober 2011

Mit der Rückkehr von Steve Jobs ist Apple wie Phoenix aus der Asche auferstanden und hat in den letzten 10 Jahren wie kein anderes IT-Unternehmen Innovationen für den Massenmarkt geschaffen. Sicher – Apple hat weder den mp3-Player, das Smartphone oder den Tablet-Computer erfunden, aber Apple hat in all diesen Bereichen Hard- und Software zu alltagstauglichen Technologie-Sets integriert.

Rückblickend lässt sich kaum absehen, ob die schon längst tot geglaubten Tablet-Computer auch ohne die Impulse aus Cupertino irgendwann eine vergleichbare Aufmerksamkeit gefunden hätten, ob die Musikindustrie zusammen mit anderen Plattformanbietern einen Ausweg aus ihrem digitalen Dilemma gefunden hätte oder ob mobiles Internet heute ein so bestimmendes Thema wäre. Relativ sicher lässt sich allerdings zu Protokoll geben, dass Apple die genannten Entwicklungen wesentlich beschleunigen konnte und die strategische Ausrichtung vieler weiterer Unternehmen wie z.B. Amazon (Kindle Fire) mitbestimmt hat.

Die Politik der proprietären Content- und Technologie-Systeme hat zu (berechtigter) Kritik geführt – und eigentlich wirkt es erstaunlich, dass sich die Nutzer in Zeiten von Open-Content und Open-Source auf solche Beschränkungen einlassen. Sie hat aber auch dazu beigetragen, die Verlässlichkeit, Verständlichkeit und Usability der jeweiligen Geräte zu erhöhen: Ich weiß etwa, dass ich auf meinem iPhone nicht jedes Programm ausführen kann oder meine Musik über iTunes synchronisieren muss. Aber ich weiß auch: Mein iPhone funktioniert zuverlässig, intuitiv und zumeist ohne böse Überraschungen. Es funktioniert einfach – so wie mein Fernseher oder mein Toaster. Und das ist ein Versprechen, das (mobile) Computer und Smartphones zwar schon lange mit sich tragen, vor den iGadgets aber nur selten so umfassend eingelöst wurde.

Zweifellos hat Apple also für die Nutzer die Effizienz im Informationsabruf und der medienvermittelten Kommunikation erhöht. Inwieweit das die Gesellschaft jenseits von Beschleunigung verändert, ist eine viel diskutierte Frage, die noch längst nicht abschließend beantwortet werden kann. Das aber ist auch nur die eine Seite.

Weiterlesen »

1 Kommentar

6. Oktober 2011

Steve Jobs ist nach langer Krankheit gestorben – und in einem scheinen sich Apple-Apologeten wie Apple-Apokalyptiker einig zu sein: Er war einer der »crazy ones«, einer der Nonkonformisten, die unsere Welt veränderten, im positiven und vielleicht auch im negativen Sinne (je nach Sichtweise). Technologie ist und bleibt ein zweischneidiges Schwert, das auf verschiedene Weisen genutzt werden kann. Nachfolgend ein Ausschnitt aus einem Rolling Stone-Interview aus dem Jahr 2003:

Rolling Stone: You’re well-known as being a technological optimist. Do you still feel as hopeful about what technology has done for us as a culture as you did, say, twenty years ago?

Steve Jobs: Oh, yeah. I think it’s brought the world a lot closer together, and will continue to do that. There are downsides to everything; there are unintended consequences to everything. The most corrosive piece of technology that I’ve ever seen is called television – but then, again, television, at its best, is magnificent.

Rolling Stone: Why do you call television the most corrosive of technology you’ve ever seen?

Steve Jobs: Because the average American watches five hours a day of television, and television is a passive medium. Television doesn’t turn your brain on. Or, television can be used to turn your brain off, and that’s what it’s mostly used for. And that’s a wonderful thing sometimes – but not for five hours a day.

Apple-Werbewand aus dem Jahr 2000 (Quelle: Wiki Commons)

_______

Sent from my iPhone

28. September 2011

»Die Zukunft ist und bleibt unbekannt, denn mit jeder eintretenden Gegenwart schiebt sie sich hinaus, erneuert sich als Zukunft.«

Niklas Luhmann 1986: 38

Ohne Zukunftserwartungen können Organisationen keine Entscheidungen treffen bzw. weder Bewusstseins- noch Kommunikationssysteme operieren. Vor diesem Hintergrund werden in aller Regelmäßigkeit Prognosen aufgestellt, die lang- oder mittelfristig vorhersagen wollen, was kommen wird (vgl. »Heute ist die Zukunft von gestern«). Oder aber es wird versucht, z.B. durch Regulierungsmaßnahmen oder andere Lenkungsformen mitzubestimmen, welche Zustände eintreten. Gleichwohl ist »die Zukunft [.] inhärent ungewiss […]. Wer hier mit apodiktischen Behauptungen kommt, disqualifiziert sich selbst. Das hat, wie man wissen kann, das politische Ansehen wissenschaftlicher Expertise ruiniert« (Gotthard Bechmann).

Mit der Frage »Wie können wir wissen, was künftig der Fall sein wird?« bzw. »In welchen Formen präsentiert sich die Zukunft in der Gegenwart?« beschäftigt sich auch Niklas Luhmann (1992: 129–147) aus historisch-soziologischer Perspektive in einem kurzen Text, in welchem er zunächst darauf aufmerksam macht, dass ›Zukunft‹ zwar keine Erfindung der Neuzeit ist, aber die mit ihrer Kontingenz verbundene Unsicherheit als ein relativ junges Phänomen beschrieben werden kann:

»Bis weit in die Neuzeit hinein hatte man das gesellschaftliche Leben in einem Essenzenkosmos wahrgenommen, der die Konstanz der Wesensformen und der Elemente und damit auch der Größenordnungen garantierte. […] Die Unsicherheiten der Zukunft hielten sich im Rahmen einer prinzipiellen Abgestimmtheit der Welt […]. An der harmonia mundi war nicht zu zweifeln.« (Luhmann (1991: 131)

Weiterlesen »

4 Kommentare

21. September 2011

Ulrich Dolata hat in der (Fach-)Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik vor einigen Wochen einen Artikel zum Kampf um Werbeeinnahmen im Social Web veröffentlicht, der einen konzisen Überblick über die wirtschaftlichen Erwägungen (und Zahlen) hinter Facebook und Google+ gibt. Quintessenz:

»Google unternimmt derzeit einiges, um den weiteren Aufstieg von Facebook einzudämmen. Das ist der wesentliche Grund für den Einstieg des Werbekonzerns Google in das Geschäft mit sozialen Netzwerken. […] insgesamt ist Google auf dem Online-Werbemarkt noch immer erheblich breiter aufgestellt als Facebook und verfügt über erheblich größere Ressourcen, um in neue Bereiche zu investieren. Wenn Facebook hier aufschließen und mithalten will, braucht es daher viel Geld […]. Das allein schon macht für Facebook den Gang an die Börse zwingend erforderlich.«

Mittlerweile lässt sich dieser Artikel kostenfrei abrufen, und zwar entweder direkt bei den Blättern oder auf den Seiten der Uni Stuttgart.

1 Kommentar

19. September 2011

Sozialer Wandel wird (auch) durch Nonkonformisten vorangetrieben, das steht außer Frage: Martin Luther beispielsweise lässt sich nicht einfach als Membran für die strukturaufbrechende Wirkung des Buchdrucks oder als Variable in einem Phasenwechsel zwischen priesterdominiertem und säkularem Wissen beschreiben (vgl. Elias 2001), denn rückblickend lässt sich kaum absehen, ob ohne sein Auftreten vielleicht ein anderer Reformator vergleichbare Dynamiken angestossen hätte oder ähnliche persönliche Risiken eingegangen wäre.

Wie aber unterscheiden sich heute Nonkonformisten von Konformisten? Was genau ist ihre Funktion in einer liberalen Gesellschaft? (Kann man sich schon als Nonkonformist bezeichnen, wenn man die Piratenpartei wählt?) Heinz Bude hat sich im aktuellen Merkur (9/10 2011) mit diesen sowie ähnlichen Fragen auseinandergesetzt und dabei ist ein sehr lesefreundlicher (kostenfrei abrufbarer) Artikel entstanden, dessen einleitender Absatz sich aus systemtheoretischer Sicht ähnlich fassen ließe:

»Offene Gesellschaften rechnen mit Nonkonformisten. […] Karl Mannheim hätte seinerzeit gesagt, es sind die Protagonisten der Unruhe, die die ›Konkurrenz auf dem Gebiete des Geistigen‹ beleben. […] Es geht um kognitive Irritationen wie um normative Rebellionen.«

Weiterlesen »

2 Kommentare

15. September 2011

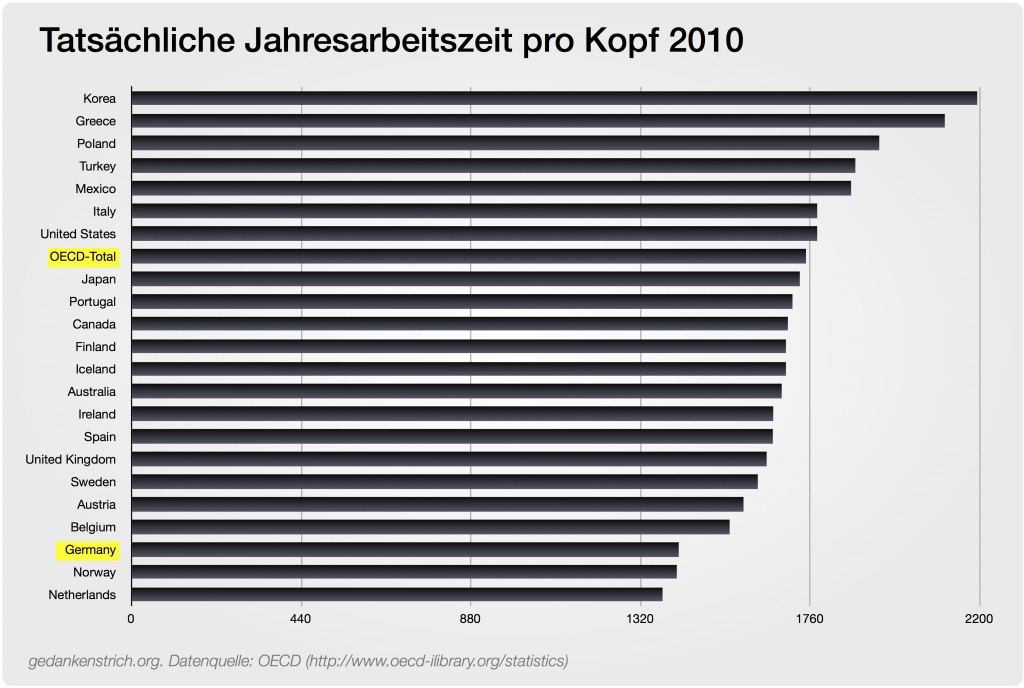

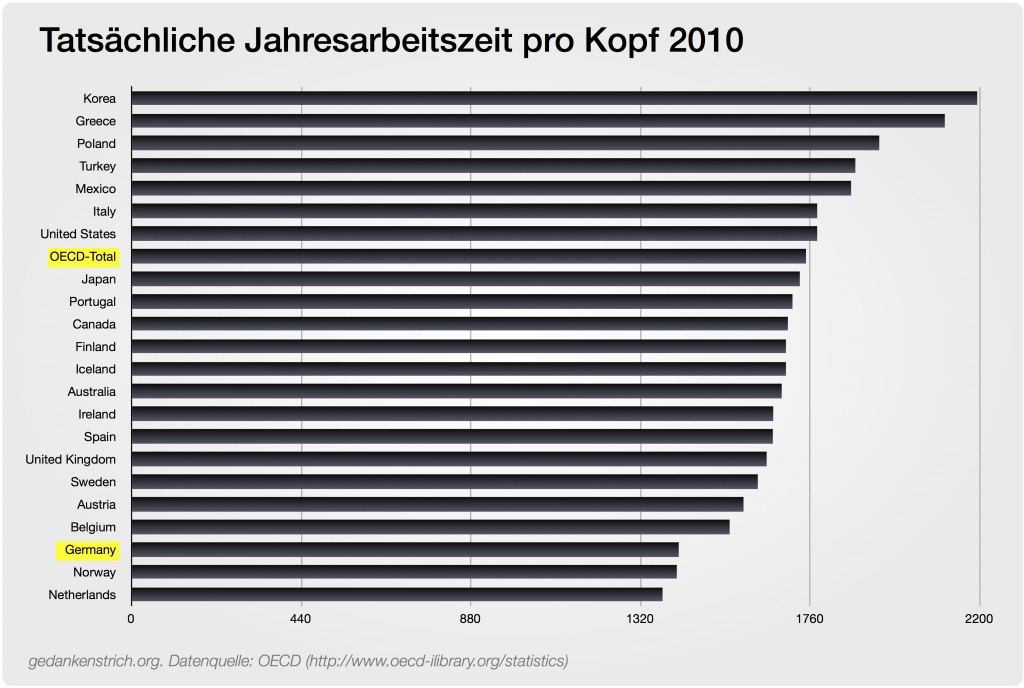

Nachdem Anfang des Jahres das Online-Auswertungstool der Typologie der Wünsche vorgestellt wurde, ergeht diesmal ein kurzer Hinweis auf die OECD iLibrary: Hier finden sich nicht nur über 6000 E-Books als PDF-Download (z.B. alle neueren OECD-Studien und Arbeitspapiere), sondern auch 36 Datenbanken mit über 4 Mrd. Einzelstatistiken zu den Entwicklungen in den OECD-Ländern seit 1960, die als Exel-Tabellen heruntergeladen werden können, so z.B. die aktuellen Statistiken zu den tatsächlich abgeleisteten Arbeitsstunden pro Jahr im OECD-Vergleich (vgl. Abb.).

Um auf die bereitgestellten Daten vollumfänglich zurückgreifen zu können, muss der geneigte Daten-Exkursionist allerdings Mitglied einer Hochschule bzw. einer lizensierten Institution sein oder sich in eine nahegelegene (universitäre) Bibliothek begeben (vgl. die Liste der Institutionen und Bibliotheken mit iLibrary-Zugang).

9. September 2011

Diejenigen, die schon 2009 hier reingelesen haben, werden sich an eine Wette erinnern, die ich damals mit einem Kollegen abgeschlossen hatte: Er vertrat die Meinung, dass im Herbst 2013 die Hälfte der Deutschen regelmäßig über Mobile Devices auf das Internet zugreifen, und ich tippte dagegen. Mittlerweile ist Wett-Halbzeit und es lohnt sich, ein Blick auf die aktuellen Studien zur mobilen Internetnutzung zu werfen (Mobile Web Watch 2011; ARD/ZDF-Onlinestudie; TNS Convergence Monitor 2011).

Weiterlesen »

1 Kommentar